エアコンの内部クリーン機能を使うと、なぜお部屋が急に暑くなってしまうのでしょうか?

せっかく涼しくなったのに、この機能が動き出すと暖房のような温風が出てきて、せっかくの快適さが台無しになってしまいますよね。

実は、この現象には大切な理由があります。エアコン内部を乾燥させることでカビの繁殖を防ぐ重要な機能なのですが、使い方を間違えると確かに不快に感じることも。

毎回やった方がいいのか、それとも送風の方がいい場合もあるのか、「意味ない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

寝るときの運転や電気代、運転時間についても気になるポイントですし、窓を開ける必要があるのか、メリットやデメリットはどうなのか、お掃除機能との違いも分からないという声をよく耳にします。

この記事では、エアコン内部クリーン機能の仕組みから暑さ対策まで、家電のプロとして培った知識をもとに、あなたの疑問を一つずつ丁寧に解決していきます。

正しい使い方をマスターして、快適で清潔なエアコンライフを手に入れましょう!

エアコンの内部クリーンが暑い原因と対策

- 部屋が暑くなる?

- 暖房が動く仕組み

- 動作時間について

- 気になる電気代

- 意味ないのか?

- 知っておきたいメリット・デメリット

まずは、そもそもなぜ内部クリーン運転をするとお部屋が暑くなってしまうのか、その基本的な仕組みから見ていきましょう。

機能の役割や、意外と知らない電気代についても触れていきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

部屋が暑くなる?

はい、エアコンの内部クリーン運転中は、室内の温度や湿度が一時的に上がることがあります。これは故障ではなく、正常な動作なので安心してくださいね。

特に夏の暑い日に冷房でキンキンに冷やした後だと、その温度差で「もわっ」とした空気を感じやすいかもしれません。

「せっかく涼しくなったのに、どうして?」と感じるかもしれませんが、これにはエアコン内部を清潔に保つための大切な理由があるんです。

この機能は、エアコン内部を乾燥させることが目的なので、どうしても少し暖かい風が出てきてしまうんですね。多くのメーカーも、人がいない時間帯での使用を推奨しているのは、このためなんです。

小さなお子様やペットがいるご家庭では、特にこの温度変化に気を付けてあげたいポイントだと思います。

私もお店でお客様に説明するとき、「お出かけする直前にスイッチを入れるのがおすすめですよ」ってお伝えしています。帰ってきたときには運転が終わっているので、不快感なく快適に過ごせますからね。

次の項目で、なぜ暖房運転が必要なのか、その仕組みを詳しく解説しますね。

暖房が動く仕組み

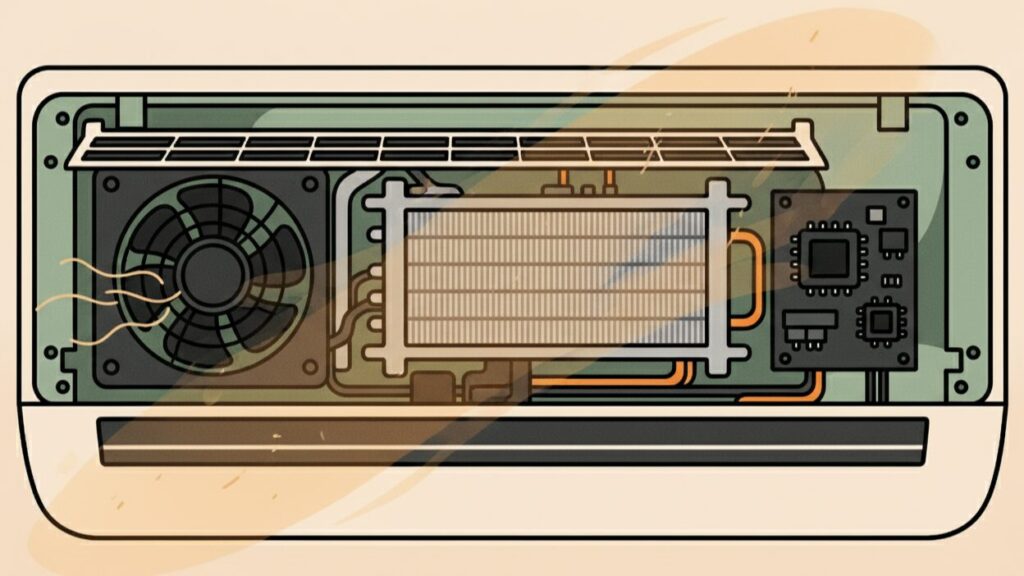

内部クリーンが「暑い」と感じる一番の理由は、微弱な暖房運転でエアコン内部を加熱し、乾燥させているからなんです。

冷房や除湿を使うと、エアコンの内部は結露で濡れた状態になります。この湿気をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖する原因になってしまうんですね。想像しただけでも、ちょっと嫌ですよね。

そこで内部クリーン機能は、以下のような手順で内部をカラッと乾かしてくれます。

- 送風運転:まず、内部に残っている湿気をある程度飛ばします。

- 暖房運転:次に、熱交換器などを優しく温めて、残った水分を強制的に蒸発させます。この時に温かい風が出ます。

- 再度送風運転:最後に、内部に残った熱と湿気を追い出して仕上げます。

このように、ただ風を送るだけでなく、暖房でしっかり加熱乾燥させる工程があるため、どうしても室温が少し上がってしまうというわけです。これは、濡れた洗濯物を早く乾かすために乾燥機を使うのと同じようなイメージですね。

エアコンをカビから守り、キレイな空気を保つための大切な工程なので、ぜひご理解ください。

動作時間について

内部クリーン運転の時間って、意外と長いなと感じたことはありませんか?

メーカーや機種によって差はありますが、一般的には1回あたり60分から120分程度かかるのが普通です。中にはそれ以上かかるモデルもあるんですよ。

「え、そんなに長いの?」と驚かれるかもしれませんが、エアコン内部の複雑な構造を隅々までしっかり乾燥させるためには、どうしてもこれくらいの時間が必要になってくるんです。

特に、熱交換器のフィンなどは細かい隙間が多く、水分が残りやすい場所。ここを中途半端に乾かしてしまうと、逆にカビの温床になりかねません。

途中で止めてしまうと効果が薄れてしまう可能性があるので、できるだけ最後まで運転させてあげるのが理想的です。

運転が途中で止まってしまったように見えても、実は「カビみはり」などの機能で、部屋の湿度を感知して自動で再開することがあります。もし長時間動き続けているように感じる場合は、他の機能が作動していないか一度確認してみると良いかもしれません。

もし運転時間が気になる場合は、お使いのエアコンの取扱説明書を確認してみるのが一番確実ですね。最近はWEBで簡単に見られるので便利ですよ。

気になる電気代

「内部クリーンって、長時間動いているけど電気代は高いの?」という質問は、お店でも本当によく聞かれます。

毎日使うものだから、電気代は気になりますよね。

でも、安心してください。

内部クリーン1回あたりの電気代は、機種や電力会社の契約内容にもよりますが、だいたい2円~5円程度と言われています。思ったより、ずっとお安いんじゃないでしょうか?

例えば、毎日1回使ったとしても、1ヶ月で60円~150円くらい。ジュース1本分くらいのコストで、エアコン内部をカビから守れると考えたら、とても経済的ですよね。

もし内部クリーンを使わずにカビが繁殖してしまい、プロのエアコンクリーニングを頼むことになると、1万円以上の出費になることも…。そう考えると、日々の小さな積み重ねが、結果的に大きな節約に繋がるんです。

それに、内部をキレイに保つことは、エアコンの性能を維持することにも繋がります。ホコリやカビで効率が落ちるのを防げるので、長い目で見ると冷暖房の電気代節約にも貢献してくれる、嬉しいポイントなんです。

健康面や経済面を考えても、内部クリーンは積極的に使っていただきたい機能の一つですね。

意味ないのか?

「内部クリーンを使っても、結局カビは生えるから意味ない」なんて声を聞くこともありますが、それは少し誤解があるかもしれません。

大切なことなのでお伝えしますが、内部クリーンは「すでにあるカビや汚れを取り除くお掃除機能」ではなく、「カビが繁殖しにくい環境を作る予防機能」なんです。

つまり、お部屋を掃除した後に、キレイな状態をキープするために換気をするようなものですね。

確かに、日本の高温多湿な環境では、内部クリーンだけで100%カビを防ぎきることは難しいかもしれません。ですがこの機能を定期的に使うことで、カビの発生を大幅に抑制し、繁殖のスピードを遅らせることができます。

何も対策をしない場合と比べると、数か月後、1年後のエアコン内部のキレイさには、きっと大きな差が出てくるはずです。

もし、内部クリーンを運転した時に酸っぱいような、雑巾のような嫌なニオイがしたら、それは既に内部でカビが繁殖してしまっているサイン。その場合は、一度プロのクリーニングでリセットしてから、予防として内部クリーンを再開するのがおすすめですよ。

知っておきたいメリット・デメリット

ここまで内部クリーン機能について解説してきましたが、ここで一度メリットとデメリットを整理してみたいと思います。どんな機能にも良い点と、少し注意が必要な点がありますからね。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 健康・衛生面 | カビや雑菌の繁殖を抑制し、キレイな空気を保ちやすい | すでに発生したカビやホコリを室内に放出することがある |

| 快適性 | エアコンから出る嫌なニオイの発生を予防できる | 運転中に室温や湿度が上がり、不快に感じることがある |

| 経済面 | 電気代は1回数円と安く、クリーニング費用を節約できる | わずかだが、毎回の運転で電気代がかかる |

| メンテナンス | エアコン内部が汚れにくくなり、お手入れの手間が減る | 機能に頼りすぎて、フィルター掃除などを怠りがちになる |

こうして見ると、やはりデメリットよりもカビの繁殖を抑えられるというメリットの方がずっと大きいことが分かりますよね。

デメリットとして挙げた室温の上昇やニオイの問題も、次の章でご紹介する「賢い使い方」を実践すれば、じゅうぶん対策可能です。機能を正しく理解して、上手に付き合っていくことが大切ですね。

暑いエアコン内部クリーンの対策と賢い使い方

- 動作中は窓開けるのが正解

- 送風の方がいい場合

- 毎回やった方がいい?

- 寝るときに運転しても大丈夫?

- 湿気を外に出す効果

- お掃除機能との違い

内部クリーンの仕組みやメリットがわかったところで、ここからは「じゃあ、どうやって使えば暑さを感じずに済むの?」という具体的な対策方法についてお話ししていきます。

ちょっとした工夫で、もっと快適にこの便利機能を使えるようになりますよ。

動作中は窓開けるのが正解

内部クリーン運転中の「もわっとした暑さ」が苦手な方に、一番シンプルで効果的な対策が「窓を開けて換気しながら運転する」ことです。

内部クリーン中は、エアコン内部に溜まった湿気が温かい風と一緒にお部屋に出てきます。この湿気を含んだ空気を外に逃がしてあげることで、室温や湿度の上昇をかなり和らげることができるんです。

特に、お部屋に誰もいないお出かけ前などに内部クリーンをセットし、少し窓を開けておけば、帰宅したときの不快感はほとんどありません。防犯面が気になる場合は、換気扇を回しておくだけでも効果がありますよ。

ただ、湿度が高い雨の日などに窓を全開にしてしまうと、逆に外の湿気が部屋に入ってきてしまう可能性も。そんな日は窓を少しだけ開けるか換気扇の利用がおすすめです。

ちなみに、メーカーによっては「水内部クリーン」という、結露水で熱交換器を洗浄する機能が搭載されている機種もあります。このタイプの機能を使う場合は、結露をしっかり作るためにお部屋を閉め切る必要があるので、注意してくださいね。

ご自身のエアコンがどちらのタイプか、一度確認してみると良いかもしれません。

送風の方がいい場合

「どうしても暖房運転の暑さがダメ…」という方や、「ペットがいるから室温を上げたくない」という場合には、内部クリーンの代わりに「送風運転」を使うという方法もあります。

送風運転は、暖房を使わずに単純に風を送るだけなので、室温が上がることはありません。これもエアコン内部を乾燥させる効果が期待できます。

ただし、暖房で加熱する内部クリーンに比べると乾燥力は穏やか。そのため、効果を得るには少し長めの時間、できれば3~4時間ほど運転してあげるのがおすすめです。

私もお客様には、こんな風に使い分けをご提案することがあります。

- 基本は内部クリーン:お出かけ前など、人がいない時間帯を狙って内部クリーンでしっかり乾燥させる。

- 在宅時は送風:どうしてもすぐに乾燥させたいけど部屋を離れられない、という時は送風運転で代用する。

特に、動物は人間よりも温度変化に敏感ですから、ワンちゃんや猫ちゃんがいるご家庭では、送風運転をメインに考えるのも良い選択だと思います。ライフスタイルに合わせて上手に使い分けてみてくださいね。

毎回やった方がいい?

「内部クリーンって、冷房を使うたびに毎回やった方がいいの?」

これもよくいただく質問です。

結論から言うと、カビ予防の効果を最大限にしたいなら、毎回実施するのが理想的です。多くのエアコンメーカーも、冷房や除湿を10分以上使った後には毎回運転することを推奨しています。

毎回こまめに乾燥させることで「カビが繁殖する隙を与えない」ということですね。

ただ、毎回となると少し面倒に感じたり、外出のタイミングと合わなかったりすることもありますよね。そんな時は、「少なくとも2~3日に1回は運転する」というくらいの気持ちでも大丈夫だと思います。

全くやらないのと、数日に1回でもやるのとでは、1年後の内部のキレイさに大きな差が出ますから。

忘れっぽい私みたいなタイプは、自動設定にしておくのが一番です(笑)

冷房を切ったら勝手に始めてくれるので本当に楽ちんですよ。もし自動で動くのが不便に感じたら、手動に切り替えることもできるので、ぜひ設定を見直してみてください。

あまり神経質になりすぎず、ご自身の生活スタイルに合わせて、無理なく続けていくことが一番の秘訣かもしれませんね。

寝るときに運転しても大丈夫?

夏の夜、おやすみタイマーでエアコンが切れた後に、内部クリーンが始まって「暑くて目が覚めちゃった…」なんて経験、ありませんか?

快適な睡眠のためには、就寝中に内部クリーンが作動するのは避けた方が良い、と私は思います。

先ほどもお伝えしたように、内部クリーン中は室温や湿度が上がります。せっかく涼しくなって寝付いたのに、室内の環境が変化してしまうと、睡眠の質が下がってしまう可能性があるんです。

多くのエアコンには、賢い機能がついていて、「おやすみタイマー」で運転を停止した場合は、自動で内部クリーンが始まらないように設定されていることが多いです。これは私たちの睡眠を妨げないようにというメーカーさんの配慮なんですね。

もし、タイマー後に内部クリーンが動いてしまう設定になっている場合は、手動でオフにすることをおすすめします。

日中に使った冷房の分は、おやすみ前やお出かけ前など、寝室にいない時間帯に手動で内部クリーンを済ませておくのがベストです。そうすれば、夜は快適なまま、エアコンは清潔に保てますよ。

少しの工夫で、夏の夜の眠りがもっと快適になるはずです。

湿気を外に出す効果

内部クリーン機能について、「エアコン内部の湿気をドレンホースから外に出している」と思われていることがありますが、実は少し仕組みが違います。

冷房運転中に発生した結露水は、もちろんドレンホースを通って屋外に排出されます。

ですが内部クリーン運転は、内部に残った水分を「暖房と送風で乾かし、お部屋の空気中に放出する」という仕組みなんです。

だからこそ、運転中に窓を開けて換気することが大切になってくるんですね。

この機能の本当の目的は、「カビの栄養源となる水分を、エアコン内部からなくすこと」にあります。カビは、ホコリや汚れを栄養にして、水分があることで一気に繁殖します。その原因の一つである「水分」を断ってしまう、というわけです。

目に見えない部分ですが、この地道な乾燥作業がエアコンから吹き出す空気を清潔に保つためには欠かせない役割を担っているんですね。エアコン内部の大掃除を毎回健気にしてくれていると思うと、なんだか愛着が湧いてきませんか?

お掃除機能との違い

最近のエアコンは多機能なので、「内部クリーン」と「(フィルター)お掃除機能」を混同されている方も少なくありません。この二つは担当しているお掃除場所が全く違う、別々の機能なんです。

ここで、それぞれの役割をはっきりさせておきましょう。

| 機能の名前 | お掃除する場所 | 目的 |

|---|---|---|

| 内部クリーン | 熱交換器や送風ファンなど、エアコンの内部 | 湿気を取り除き、カビの発生を予防する |

| お掃除機能 | エアフィルター | フィルターに付いたホコリを自動で除去する |

つまり、内部クリーンは「カビ対策」、お掃除機能は「ホコリ対策」と覚えておくと分かりやすいですね。

お掃除機能付きエアコンは、フィルターのホコリを自動でかき集めてダストボックスに溜めてくれるので、フィルター掃除の手間が省けてとても便利です。しかし、内部の湿気対策まではしてくれません。

逆に、内部クリーンはカビ対策に効果的ですが、フィルターのホコリは取ってくれないのです。

エアコンを本当にキレイに保つためには、この両方の機能をしっかり活用することが大切になってきます。「どちらか一方だけ」というわけにはいかないんですね。

総括:エアコン内部クリーンが暑い時の効果的な対策

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。