新しい洗濯機を選ぶとき、つい最新機能やおしゃれなデザインに目を奪われてしまいますよね。

でも、ちょっと待ってください。

洗濯機選びで見落としがちだけど、実はものすごく重要なポイントがあるんです。

それが重さなんです。

縦型からドラム式に買い替えを検討している方は驚くかもしれませんが、両者の重量差は30kgから40kg以上もあることをご存知でしたか?

家に運び込めるの?

床は大丈夫?

振動で近所迷惑にならない?

こうした不安、よくわかります。

私も日々お客様からご相談を受けていますが、購入後に想定外のトラブルで困ってしまう方が本当に多いんです。せっかく高いお買い物をしたのに、設置できなかったり、使い始めてから問題が発覚したりしたら悲しいですよね。

でも安心してください。

洗濯機の重さについて正しい知識を持っていれば、そうした失敗は避けられます。

この記事では、タイプ別や容量別の重量の違い、主要メーカーごとの傾向、購入前に必ずチェックすべき項目、設置後の対策まで、洗濯機の重さに関するあらゆる情報を網羅的にお伝えします。

特に10kg以上の大容量モデルや、東芝、パナソニック、日立、シャープといった人気メーカーの製品を検討中の方は、必見の内容です。

購入ボタンを押す前に、ぜひこの記事を最後まで読んで、後悔しない洗濯機選びをしてくださいね!

洗濯機の重さ|基本情報とタイプ別比較

この章では、購入前に知っておきたいポイントをまとめました。

まずはご自宅の環境と照らし合わせながら、基本をしっかり押さえていきましょう。

縦型とドラム式の重量差は?

洗濯機の重さと一口に言っても、実はタイプによって全然違うんです。

店頭でお客様とお話ししていても、「ドラム式ってこんなに重いの!?」って驚かれることが本当に多いんですよ。

まず、昔からある「縦型洗濯機」ですが、こちらは比較的軽めです。

容量にもよりますが、だいたい30kg~50kg台のモデルが主流ですね。構造が比較的シンプルなのが、重さに影響していると思います。

一方、最近主流の「ドラム式洗濯乾燥機」。

こちらは、平均して70kg~90kg台にもなります。縦型と比べると、30kg以上、モデルによっては倍以上重いことも珍しくありません。

「どうしてドラム式はこんなに重いの?」と疑問に思いますよね。

これは、わざと重く作られているんです。

ドラム式は、ドラム(槽)を横や斜めにして回転させ、衣類を持ち上げて落とす「たたき洗い」をします。この方式だと、特に脱水時にドラムが高速回転するとき、ものすごい遠心力と振動(特に横揺れ)が発生しやすいんですね。

もし本体が軽かったら、その振動で洗濯機がガタガタと動いてしまう…いわゆる「洗濯機が歩く」状態になってしまいます。それを防ぐために、「カウンターウェイト」と呼ばれるコンクリートや鋳物でできた「おもり」を、本体内部に戦略的に配置して、あえて重くしているんです。

つまり、ドラム式洗濯機の「重さ」は、欠点なのではなくて、振動を抑えて静かに安定して動かすための「機能」の一部なんですね。この「重さ=安定性」という設計思想が、後でお話しする「床への負荷」や「振動対策」に深く関わってくるわけです。

重さの違い(目安)

- 縦型洗濯機: 約30kg 〜 50kg台。構造がシンプルで軽量。

- ドラム式洗濯乾燥機: 約70kg 〜 90kg台。振動を抑えるための「おもり」が入っており、意図的に重く設計されている。

ですから、静音性や安定性を求めるほど、洗濯機は重くなる傾向にある、と覚えておくと良いと思います。

容量別(10kg・12kg)の重さ目安

洗濯機の重さは、タイプ(縦型・ドラム式)だけでなく、もちろん「洗濯容量」によっても変わってきます。家族が多いから「大は小を兼ねる」で10kgや12kgの大容量モデルを選びたい、という方も多いですよね。

当然ですが、洗濯容量が大きくなるほど、本体の重量も重くなる傾向があります。

なぜかというと、理由は主に3つあります。

- ドラム(洗濯槽)が大きくなるから: 12kgの衣類を洗うには、10kg用より当然大きなドラムが必要です。その分、使われる金属の量も増えますよね。

- モーターが強力になるから: たくさんの衣類と水をパワフルに動かすには、より強力なモーターが必要になります。モーター自体も重くなります。

- カウンターウェイト(おもり)が増えるから: 先ほどお話しした「おもり」ですが、より大きく重いドラムが高速回転する振動を抑え込むには、さらに重いカウンターウェイトが必要になるんです。

例えば、7kgクラスの「コンパクトドラム」と呼ばれるタイプだと、重量を70kg程度に抑えているモデルもあります。でも、これは都市部のマンションなど、設置性を優先した設計。その代わり、乾燥容量が3.5kgと少なめだったりするんですね。

これが10kg、12kgという大容量のドラム式洗濯乾燥機になると、製品の重さは80kg台が当たり前で、モデルによっては90kgに迫るものもあります。

容量と重さの目安(ドラム式)

あくまで一例ですが、こんなイメージです。

| 容量クラス | 洗濯容量 | 乾燥容量 | 本体重量(目安) |

|---|---|---|---|

| コンパクトドラム | 7kg | 3.5kg | 約70kg |

| 大容量ドラム | 10kg〜12kg | 6kg〜7kg | 約80kg 〜 90kg |

※お使いの機種やメーカーによって異なりますので、あくまで参考値としてご覧ください。

店頭でも「どうせ買うなら一番大きいのを」と12kgモデルを選ばれるお客様は多いです。

ですが、その選択が自動的に「すごく重いモデルを選ぶ」ことにもなる、という点は、特に搬入や設置場所の床を考える上で、しっかり意識しておきたいポイントですね。

メーカー別の重量傾向

家電量販店で色々なメーカーの洗濯機を見ていると、実はメーカーごとにも「重さ」に対する考え方や設計思想がちょっとずつ違うのが分かって、面白いんですよ。

例えば、私が見ている中での印象ですが、東芝の「ZABOON(ザブーン)」シリーズは、同じ12kgクラスのモデルでも、他社と比べてやや重めに設計されている傾向があるように感じます。中には89kgと、90kgに迫るモデルもありますね。

これは、東芝が「S-DDモーター」という独自の技術を使っていて、ギアやベルトがないダイレクトドライブ方式なんです。これで運転音自体を静かにしつつ、さらに本体の「重さ」で振動をしっかり抑え込もうという、静音性や低振動をとことん追求した結果なんじゃないかなと思います。

対照的に、パナソニックはラインナップが豊富です。フラッグシップモデルの「NA-LX」シリーズなどは12kgで80kg台としっかり重いですが、一方で「Cuble(キューブル)」というシリーズでは、デザイン性を重視したコンパクトドラム(洗濯7kg/乾燥3.5kg)で70kgというモデルも出しています。

これは、機能(乾燥容量)とトレードオフにはなるけれど、「重さやサイズを抑えて、マンションにも置きやすくしたい」というニーズにしっかり応えようとしているのがわかりますよね。

日立の「ビッグドラム」やシャープも、10kg~12kgの主力モデルはやはり80kg台が多いです。日立は「4重流体バランサー」など振動を抑える技術に力を入れていますし、シャープも独自のセンサーなどで工夫しています。

どのメーカーも「重さ(おもり)」と「振動抑制技術(センサーやバランサー)」を組み合わせて、いかに静かで安定した洗い上がりを実現するかに腐心しているんですね。

メーカーごとの傾向(一例)

- 東芝: 静音性・低振動を追求し、本体重量も重めなモデルが多い印象。

- パナソニック: 高機能な重量級モデルから、設置性を優先した軽量コンパクトモデルまでラインナップが豊富。

- 日立・シャープ: 主力の大容量モデルは80kg台が中心で、独自の振動抑制技術と重量のバランスを取っている。

デザインや洗浄機能だけでなく、こうした「重さ」や「静音性へのこだわり」といったメーカーごとの違いを見てみるのも、洗濯機選びの面白いポイントだと思います。

重量の確認方法|銘板やスペック表

「じゃあ、うちの洗濯機や、これから買おうと思っているモデルの正確な重さは、どうやって知ればいいの?」と思いますよね。重さを確認する方法は、実はとっても簡単なんです。

これから洗濯機を買う場合と、今お家にある洗濯機の重さを知りたい場合で、少し方法が違います。

これから購入する場合

これは簡単ですね。

家電量販店の店頭なら、製品のそばに必ず「スペック表(仕様表)」という札が貼ってあります。そこに「製品質量」とか「質量」という項目で、必ず「約○○kg」と書いてあります。

インターネットのオンラインストアや、メーカーの公式ウェブサイト、価格比較サイトでも、必ず「仕様」や「スペック」というページがあります。そこをチェックすれば、購入前に正確な重さを把握できますよ。

今お家にある洗濯機(設置済み)の場合

今お使いの洗濯機の重さを知りたい時。例えば、お引っ越しで業者さんから重さを聞かれたり、2階への移動を検討したり、床の補強を考えたりする時ですよね。

この場合は、洗濯機本体に貼られている「銘板(めいばん)」シールを見るのが一番確実です。

「銘板」というのは、だいたい洗濯機の側面(横側)か、背面(裏側)の上の方に貼られている、銀色や白色のシールのことです。そこには、製品の型番(NA-LX127DLとかTW-127XP5とか)や、製造年、定格電圧などに加えて、必ず「製品質量」または「質量」という項目で、重さが記載されています。

「消費電力」と間違えないで!

銘板には「定格消費電力 ○○W(ワット)」とか「標準使用水量 ○○L(リットル)」とか、色々な数字が書いてあります。重さは必ず「kg(キログラム)」で書かれていますので、間違えないようにチェックしてくださいね。

洗濯機が壁際にぴったり設置されていると、側面や背面は見えにくいかもしれません。でも、懐中電灯で照らしたり、スマホのカメラで撮ってみたりすると、意外と確認できることもありますよ。

引っ越しや買い替えで正確な重さが必要になった時は、ぜひこの「銘板シール」を探してみてください。

搬入経路の確認ポイント

洗濯機の「重さ」を気にする前に、実はもっと、もーっと大事なことがあるんです。

それは、「そもそも、その洗濯機、お家の中の設置場所まで運べますか?」という問題です。

私たち家電量販店スタッフが、ドラム式洗濯機のご相談を受けた時に、重さと同じくらい…いえ、それ以上に慎重に確認させていただくのが、この「搬入経路(はんにゅうけいろ)」なんです。

なぜかというと、ドラム式洗濯機は縦型に比べて、重いだけじゃなく、本体サイズ、特に「奥行き」と「高さ」が格段に大きいから。

重さが80kgあっても、それは配送・設置のプロの業者さんが専用の道具を使って頑張ってくれます。でも、物理的に廊下の角を曲がれない、ドアを通れないとなると、もうどうにもならないんです…。

「本体サイズ+10cm」の余裕を見て!

洗濯機を運ぶ時って、本体がギリギリ通る幅だけじゃダメなんです。運ぶ人の「手」のスペースや、梱包材の厚み、ぶつけないように慎重に運ぶための「余裕」が必要です。一般的に、通る場所の幅は「洗濯機本体の幅(や奥行き)+10cm以上」は見ておかないと、搬入が難しい、あるいは「搬入不可」と判断されることがあります。

購入ボタンを押す前に、メジャーを持って、ぜひ以下の場所を測ってみてください。

- 建物のエントランス、エレベーター(扉の幅と高さ、中の奥行き)

- 階段(幅、天井までの高さ)

- 階段の「踊り場」(ここで洗濯機の向きを変えられるか、すごく大事!)

- 玄関ドア(幅と高さ)

- お家の中の廊下(幅)

- 廊下の「曲がり角」や「コーナー」(ここが一番の難関です!)

- 廊下にある手すり(手すりがあると、通れる幅が狭くなります)

- 設置場所(脱衣所など)の入口ドア

特にマンションのらせん階段や、昔ながらのお家で廊下が狭くクランクしている場合は、要注意です。せっかく買ったのに「搬入できませんでした」なんてことになったら、本当に悲しいですからね…。

重さの心配の前に、まずは「通るかどうか」の確認を絶対にお願いします!

洗濯機の重さによる設置と対策の全て

洗濯機の「重さ」がわかったら、次はいよいよ「設置」の問題です。

特に80kgを超えるような重いドラム式洗濯機を置くとなると、「床は大丈夫?」「振動はうるさくない?」と心配になりますよね。

ここでは、その重さによって起こりうる問題と、安心してお洗濯するための具体的な対策について、詳しく解説していきますね。

重さで床が抜ける?床の補強

「80kgとか90kgもある洗濯機を置いたら、床が抜けたりしない?」

これは、ドラム式洗濯機をご検討中のお客様から、本当によくいただくご質問です。特に木造のお家や、築年数が経っているアパート・マンションにお住まいだと、心配になるお気持ち、すごく分かります。

まず結論から言うと、建築基準法を守って建てられた一般的な住宅で、洗濯機の重さ「だけ」で床が抜けてしまう可能性は、極めて低いです。

日本の建築基準法では、住宅の床は1平方メートルあたり約180kgの重さに耐えられるように設計されているのが一般的です。(※マンションのコンクリート床などはもっと強固な場合もあります)

「あれ?でも洗濯機って、水や衣類が入ったら180kg超えちゃうんじゃ…?」と思いますよね。そうなんです、問題はそこなんです。

- 総重量: 本体が80kg、水が約80L(=80kg)、濡れた衣類が12kgだとしたら、合計で170kgを超えてきます。

- 動的負荷: しかも、脱水時にはその170kg超の物体が高速で回転し、振動という「動的な力」が加わります。

- 集中荷重: そして一番の問題が、その重い物体が、床全体に均等にかかるのではなく、たった4つの小さな「脚」に集中してかかる「集中荷重」になることです。

この「総重量+振動+集中荷重」のトリプルパンチで、床が「抜ける」ことはなくても、床が「たわむ(沈む)」「きしむ」「へこむ」といったトラブルが起きやすくなるんです。

特に心配なのは、「木造住宅の2階」や、床下の構造(根太)が弱っている古いお家ですね。

対策は「補強板」で荷重を分散!

もし床のたわみやきしみが心配な場合は、「洗濯機用補強板」を使うのがおすすめです。これは、洗濯機の4つの脚にかかる「点」の荷重を、硬くて丈夫な板で受けて「面」に分散させてくれるアイテムです。

パナソニックなどメーカー自身も「ドラム式洗濯乾燥機専用補強板(例: NSD-630)」などをオプション品として販売しています。メーカーがその必要性を認めている証拠とも言えますね。

ご不安な場合は専門家へ相談を

床の耐荷重は、お家の構造や築年数によって本当に様々です。数値はあくまで一般的な目安にすぎません。もし「うちの床、本当に大丈夫かな…」と少しでもご不安がある場合は、ご自身で判断せず、必ず工務店やリフォーム会社など、建築の専門家にご相談ください。安全が第一ですからね。

「抜けるかも」という過度な心配は不要ですが、「たわむかも」という視点で、必要なら補強板などで対策するのが賢明だと思います。

防水パンの役割とサイズ確認

洗濯機置き場にある、あのプラスチック製の台。

「防水パン(洗濯機パン)」と言いますが、重いドラム式を置く上で、これもすごく大事なチェックポイントです。

防水パンの主な役割は、もちろんその名前の通り、万が一、給水ホースが外れたり排水が詰まったりして水漏れした時に、床が水浸しになるのを防ぐことです。

でもそれ以外にも、重い洗濯機の脚で床材(フローリングやクッションフロア)が直接へこんだり、傷ついたりするのを防ぐという大切な役割もあるんですよ。

最近は、縁がほとんどない「フラットタイプ」や、逆に縁を高くして洗濯機の下にスペースを作り、掃除をしやすくする「かさ上げタイプ」など、種類も増えています。

ここで、重いドラム式を買う時に一番注意してほしいこと。

それは、「防水パンのサイズ(内寸)」です!

防水パンの「内寸」足りてますか?

「防水パンがあるから大丈夫」と思っていても、昔ながらの標準的な防水パン(外寸が640mm×640mmのサイズ)だと、最近の大型ドラム式洗濯機(本体の幅が645mmあったり、奥行きが720mmあったりします)は、物理的に収まらない(はみ出す)ケースが本当に多いんです!

店頭で「これください!」と決めていただいた後、いざ設置見積もりに伺ったら「防水パンが小さくて置けません」となってしまう…。これが一番悲しいパターンなんです。

必ず、購入したい洗濯機の「本体の脚が乗る部分の寸法(幅と奥行き)」と、ご自宅の「防水パンの平らな部分の寸法(=内寸)」を、メジャーで測って比べてみてくださいね。

もしサイズが合わない場合は、防水パン自体を交換するリフォームが必要になることもあります。重さだけでなく、この「サイズ問題」も忘れずにチェックしてください!

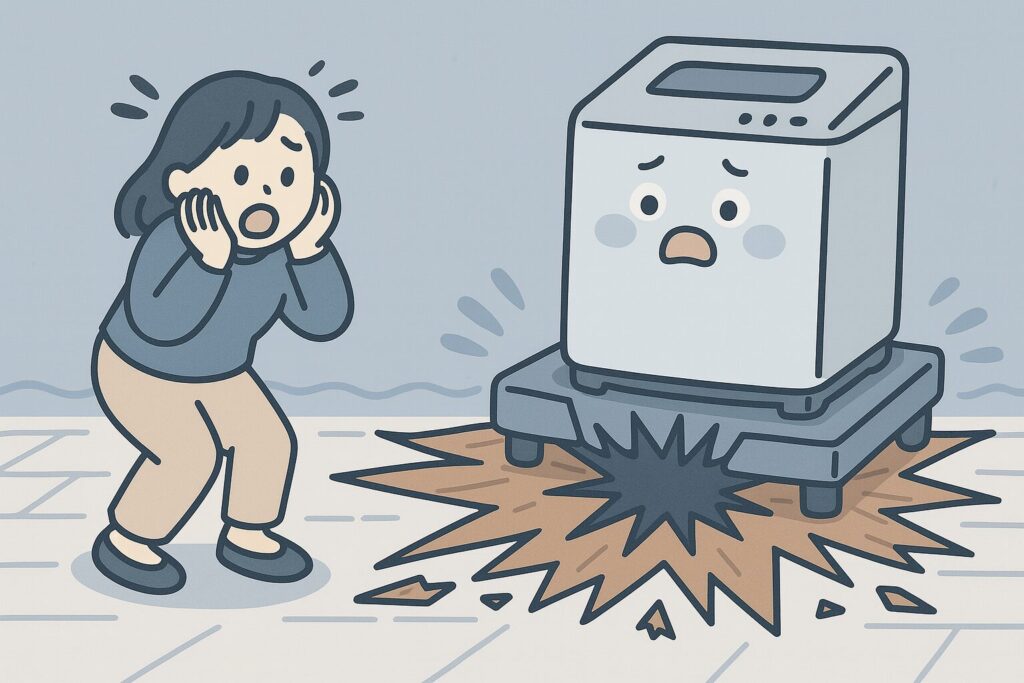

振動対策|防振ゴムの効果

「ドラム式は重さで振動を抑えてるって言ったのに、なんで振動対策が必要なの?」と思いますよね。ここがちょっとパラドックス(矛盾)みたいで面白いところなんです。

確かに、洗濯機本体は「おもり」のおかげで重く、安定しています。

でも、脱水時、中の衣類がドラムの片側に偏ってしまうことがありますよね?

そうすると、いくら本体が重くても、アンバランスな状態で高速回転するので、どうしても「ガタガタ」「ゴトゴト」という不規則な振動が発生してしまうんです。

むしろ、「重い物体(80kg超)が揺れる力」って、軽い洗濯機が揺れる力よりも強力だと思いませんか?

その強力な振動エネルギーが床や壁に伝わると、「ゴォー」「ブーン」といった低く響く騒音になって、集合住宅だとお隣や階下のお部屋にまで伝わりやすいんです。

そこで活躍するのが、「防振ゴム(防振マット)」です。

これは、洗濯機の4つの脚の下に敷くゴム製のマットで、洗濯機が発する振動エネルギーを、ゴムが吸収・減衰させて、床に伝わるのを和らげてくれるアイテムです。

振動による本体のズレを防ぐ効果も期待できますよ。

要注意!ゴムの「色移り」

防振ゴムを買う時に、一つだけ絶対に気をつけてほしいことがあります。それは床への「色移り」です。

安価なゴム製品の中には、床材(特にクッションフロアや明るい色のフローリング)と化学反応を起こして、ゴムの色(黒や茶色)が床に染み付いてしまうものがあるんです。こうなると、もう擦っても拭いても取れません…。

せっかく振動を抑えられても、床が真っ黒になったらショックですよね。防振ゴムを選ぶ際は、「非移行性(ひいこうせい)ゴム素材使用」と書かれている、色移りしにくい対策がされた製品を選ぶことを強くおすすめします!

もちろん、最近の洗濯機は、メーカー側もすごく頑張っています。東芝の「S-DDモーター」や、日立の「4重流体バランサー」のように、洗濯機自体に高性能な低振動技術を搭載したモデルもたくさんあります。

特に集合住宅にお住まいの方や、夜間にお洗濯することが多い方は、こうした「低振動設計モデル」を選んだ上で、念のため「非移行性の防振ゴム」を併用するのが、一番安心できる組み合わせじゃないかなと思います。

運搬のコツと輸送用固定ネジ

70kgから90kgにもなるドラム式洗濯機。

これを自分で運ぼう…とは、なかなか思わないかもしれませんが、お引っ越しや模様替えなどで、どうしても動かさなくてはならない時が来るかもしれません。

まず大前提として、これは安全に関わる大事なことなのではっきり言いますが、専門知識のない方がドラム式洗濯機を運搬するのは、極めてリスクが高いので推奨できません。

- 人への危険: 無理に持ち上げようとして、腰を痛めるなど深刻な怪我につながります。

- 家への危険: 重すぎて制御できず、壁や床、階段にぶつけて、お家に大きな傷をつけてしまうかもしれません。

- 製品への危険: 運び方が悪いと、洗濯機内部の精密な機構が壊れて、故障の原因になります。

その上で、どうしても運搬・移動が必要な場合に、絶対に守らなくてはいけない「命綱」とも言えるルールがあります。

それは、「輸送用固定ネジ(輸送ボルト)」を必ず使うことです。

輸送ボルトなしの運搬は「絶対禁止」です!

ドラム式洗濯機のドラム(洗濯槽)は、振動を吸収するために、本体の中でサスペンションやダンパーによって「宙吊り」のような状態(フローティング構造)になっています。

この「輸送用固定ネジ」は、そのブラブラなドラムを、運搬中に動かないよう本体にガッチリ固定するための部品なんです。

もし、このネジで固定しないで運搬(特に車での輸送)してしまうと…重いドラムが本体内部で輸送の揺れに合わせて激しく暴れ回ることになります。その結果、サスペンションやモーター軸が破壊され、異音や振動、水漏れなど、修理不可能なレベルの致命的な故障に直結します。

店頭でお客様がご自身でお引っ越しされて、「急にガタガタ音がするようになった」「動かなくなった」というご相談、実は結構あるんです…。原因を伺うと、この輸送ボルトを使わずに運んでしまった、というケースが少なくありません。

ドラム式洗濯機を購入した時に、付属品として必ず付いてきます。

設置業者さんは、設置が終わるとこのネジを外して、お客様に「引っ越しの時に必要なので、絶対に無くさないでくださいね」と手渡すはずです。

この「輸送用固定ネジ」だけは、説明書と一緒に大切に保管しておいてくださいね!

ちなみに、室内で数cmだけ位置をずらしたい、という程度であれば、床に古い毛布やジョイントマットを敷いて、その上を滑らせるように動かすと、床を傷つけずに少し楽に移動できる場合がありますよ(ただし、持ち上げるのは2人以上で、無理せず慎重に!)。

かさ上げ台のメリットとデメリット

最近、洗濯機周りの便利グッズとして人気なのが、洗濯機の下に置いて高さを出す「かさ上げ台」ですね。重い洗濯機をあえて持ち上げて設置するのには、たくさんのメリットがあるんです。

一番のメリットは、なんといっても「お掃除のしやすさ」!

重くて動かせない洗濯機の下って、ホコリや髪の毛が溜まり放題になりがちですよね…。かさ上げ台で数cm高さを出すだけで、掃除機のノズルやフロアワイパーがスッと入るようになって、床や防水パンを清潔に保てるんです。これは嬉しいポイントですよね。

もう一つの大きなメリットが「排水の確実性」です。

洗濯機置き場の排水口が、洗濯機の真下にある「真下排水」という間取りの場合、かさ上げしないと、排水ホースが洗濯機本体の重みで押しつぶされてしまうことがあるんです。ホースが潰れると、排水がうまくいかずに水漏れしたり、エラーで止まったりする深刻な原因になります。かさ上げ台は、このホースの通り道をしっかり確保するためにも必須アイテムになるんですね。

通気性が良くなって、カビや悪臭の予防になる、というのも見逃せないメリットです。

…と、良いことずくめのように聞こえますが、実は重大なデメリットや危険性も潜んでいるんです。

最大のデメリットは「メーカー保証」のリスク

これが一番お伝えしたい重要なポイントです。

洗濯機メーカーの取扱説明書には、基本的に「指定品(純正品)以外のかさ上げ台は使用しないでください」と書かれています。

もし、市販されている安価なサードパーティ製(メーカー純正品ではない)のかさ上げ台を使っている状態で洗濯機が故障(特に振動や異音、水漏れなど)した場合…。メーカー側から「不適切な設置環境が原因であり、製品の不具合ではない」と判断され、保証期間内であっても修理が有償になってしまう可能性があるんです。

数千円の便利グッズのために、数十万円の洗濯機のメーカー保証を失ってしまうかもしれない…これは、すごく高いリスクだと思いませんか?

他にも、重心が高くなることで、脱水時の振動が大きくなったり、地震の際に転倒するリスクが(使わない場合より)高くなったり、という安定性の問題もあります。

もし、かさ上げ台のメリット(特に掃除!)をどうしても取り入れたい場合は、リスクを承知の上で使うか、東芝の「高さ調節板(TW-AS3)」のように、メーカー自身が販売している「純正品」を選ぶことを、私は強くおすすめします。

重さと掃除問題|排水口詰まり

洗濯機の「重さ」と「お掃除」、一見関係なさそうですが、実は深~くつながっているんです。

問題の根っこは、もうお分かりですよね。

ドラム式洗濯機が「重すぎて、動かせない」ことにあります。

動かせないから、洗濯機の下や防水パン、特に「排水口」の周りのお掃除が、どうしてもおろそかになりがちです。

そうすると、どうなるか…。

洗濯で出るホコリ、髪の毛、糸くず、溶け残った洗剤カスなどが、排水と一緒に流れていき、お掃除されない排水口や排水トラップにどんどん蓄積していきます。

これが、排水口の「詰まり」を引き起こすんです。

洗濯機周りの水漏れ事故で一番多い原因って、実はホースが外れたとかではなく、この「排水口の詰まり」による排水の逆流なんです。行き場を失った排水が防水パンから溢れ出て、床が水浸しに…なんて、想像しただけでも恐ろしいですよね。

さらに、ホコリと湿気が組み合わされば、そこはカビや悪臭の温床になってしまいます。

この「重くて動かせない」ことに起因する掃除・衛生問題を解決するために、便利な家電やアクセサリを活用するのも一つの手です。

「お掃除」を助ける家電・アクセサリ

お掃除問題へのアプローチは、主に3つあります。

1. 物理的に掃除しやすくする

前述の「かさ上げ台」がこれにあたりますね。洗濯機下に掃除道具が入る隙間を作る、という考え方です。また、「キャスター付きスライド台(洗濯機台)」という、洗濯機ごと手前に引き出せる台もあります。ただ、これは便利ですが、かさ上げ台以上に振動が大きくなったり、不安定になったりするデメリットもあるので、設置は慎重に検討が必要です。

2. 汚れ(掃除の手間)自体を減らす

これは、洗濯機本体の機能に頼る方法です。最近のモデルは優秀ですよ。

例えば、パナソニックの多くのモデルに搭載されている「自動槽洗浄」機能。すすぎの水をためたままドラムを高速回転させて、遠心力で槽の汚れを洗い流してくれます。

また、お手入れで一番面倒な「乾燥フィルター」のお掃除を自動化してくれる機能(シャープの「乾燥フィルター自動お手入れ」など)も、ホコリが排水口へ流れるのを減らすのに一役買っていると思います。

3. 「外」から機能を追加する

今お使いの洗濯機に機能を追加して、汚れを抑制する方法です。私がいま注目しているのが、シャープの「銀イオンホース(AS-AG1)」です。

これは、洗濯機の給水ホースに取り付けるだけで、水道水が「銀イオン(Ag+)」を含んだ水に変わるというアイテム。銀イオンには抗菌・防カビ効果があるので、そのお水で洗濯することで、衣類だけでなく、洗濯槽内部の防カビや、排水口のヌメリ・カビの抑制にも効果が期待できるんです。今ある洗濯機に後付けできるというのが、すごく良いですよね。

重い洗濯機を無理に動かしてお掃除するより、こういった便利な機能やアイテムをうまく使って、「そもそも汚れを溜めない」工夫をするのが、賢いやり方かもしれませんね。

最適な洗濯機の重さ選びの総まとめ

ここまで、洗濯機の「重さ」にまつわる色々な情報を見てきました。

いかがでしたでしょうか?

「洗濯機の重さ」は、単なるカタログ上の一つの数字ではなく、「搬入経路」「設置場所の床(耐荷重)」「防水パンのサイズ」「振動や騒音」「購入後の運搬」「お掃除のしやすさ」…といった、洗濯機ライフのあらゆる場面に影響してくる、とても重要な要素だということが、お分かりいただけたかと思います。

重いドラム式は、その「重さ」のおかげで振動が抑えられ、安定した洗い心地を提供してくれます。でも、その「重さ」ゆえに、設置環境をしっかり整えたり、色移りしない防振ゴムや、メーカー保証のリスクを考えたかさ上げ台を選んだり、といった「対策」が必要になるんですね。

逆に、縦型洗濯機は軽量で、設置の自由度が高いのが魅力です。どちらが良い・悪いではなく、ご自身のライフスタイルやお家の環境に合わせて、最適なバランスの一台を見つけることが大切なんです。

購入前に最終チェック!

新しい洗濯機を選ぶ時は、機能やデザイン、価格だけでなく、以下の点もぜひ最終確認してくださいね。

- 設置場所までの「搬入経路」は、本体+10cmの余裕があるか?

- 「防水パンの内寸」に、洗濯機の脚はちゃんと収まるか?

- 排水口の位置は(真下排水ではないか)? 蛇口の高さは十分か?

- 床のきしみやたわみはないか?(必要なら補強板を検討)

- 気になるモデルの「製品質量(重さ)」は何kgか?

これらの点をクリアにしておけば、購入後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔するリスクをぐっと減らせるはずです。

この記事が、あなたの安心で快適な洗濯機選びのヒントになれば私もとっても嬉しいです!