洗濯機の毛布コース、あなたの洗濯機にも付いていますよね?

でも、いつもの標準コースとどう違うのか、本当に使う必要があるのか、疑問に思ったことはありませんか?

実は、毛布コースと標準コースでは洗い方のメカニズムが根本的に違うんです。

標準コースの強力なこすり洗いに対して、毛布コースは優しい押し洗いを採用しています。この違いを知らずに標準コースで毛布を洗ってしまうと、毛布が傷むだけでなく、洗濯機本体が故障してしまう可能性も。

さらに、ドライコースや大物洗いコースとの違いも意外と知られていません。毛布を洗濯ネットに入れるべきか、洗濯キャップは必要なのか、パナソニックや日立、シャープなどメーカーによって推奨する方法も異なるんです。

そして毛布洗いで最も気になるのが、ダニ対策ではないでしょうか?

実は、普通の洗濯や天日干しではダニはほとんど死なないという衝撃の事実があります。布団乾燥機を使った正しい方法を知らないと、せっかく洗っても効果は半減してしまいます。

この記事では、毛布コースの基本機能から正しい使い方、ジャバラ折りなどの失敗しないたたみ方、コインランドリー活用術、そして本当に効果的なダニ対策まで、毛布を清潔にふわふわに保つための全ての情報をお伝えします!

洗濯機の毛布コースとは?基本機能

洗濯機の「毛布コース」、皆さんのご家庭の洗濯機にも付いていますか?

「名前は知ってるけど、標準コースと何が違うの?」

「なんとなく使ってるけど…」

という方も意外と多いんじゃないでしょうか。

このセクションでは、そんな毛布コースの「基本のキ」を一緒に見ていきたいと思います。

標準コースやドライコースとの決定的な違いから、実際に洗う時のステップ、メーカーごとのちょっとした特徴まで、しっかり解説していきますね。

毛布コースと標準コースの違い

「毛布くらい、いつもの標準コースで洗っちゃダメなの?」

これ、家電量販店で働いていると、本当によく聞かれるご質問なんです。

でも、私はいつも「絶対にダメです!」ってお答えしています。

これは、単に毛布が傷むから、というだけじゃないんですよ。

まず、洗い方が根本的に違います。

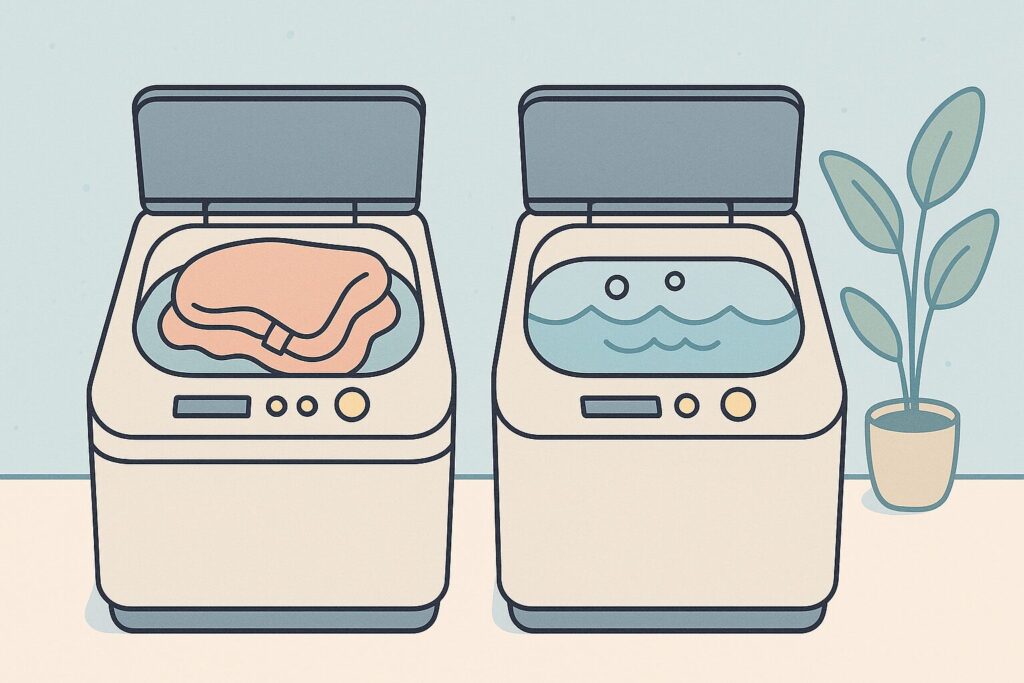

洗い方のメカニズム

- 標準コース:

洗濯槽の底にある「パルセーター(かくはん翼)」という羽根が力強く回転して、衣類同士をこすり合わせる「こすり洗い」が基本です。洗浄力が高いのが特徴ですね。 - 毛布コース:

実は、毛布コースは基本的にこのパルセーターをほとんど回転させないんです(特にタテ型の場合)。じゃあどうやって洗うかというと、洗濯槽そのものをゆっくり回転させるんです。その遠心力で生まれる水流を使って、毛布を洗濯槽に押し付けるようにして洗う「押し洗い」なんですね。

なぜ、こんな面倒な洗い方をするんでしょうか?

それには、大切な理由が2つあります。

1. 毛布を守るため

標準コースの強力な「こすり洗い」は、デリケートな毛布にとってはダメージが大きすぎます。パルセーターの羽根に直接こすりつけられたら…毛羽立ったり、最悪の場合、生地が破れてしまうかもしれません。

毛布コースの優しい「押し洗い」は、生地の傷みを最小限に抑えるための工夫なんです。

2. 洗濯機を守るため(こっちが超重要!)

こっちの理由の方が、実はもっと大事かもしれません。毛布って、水を吸うと本当に、本当に重くなりますよね。

もし、水を吸ってカチカチに重くなった毛布がパルセーターに絡みついた状態で、標準コースの強力なモーターが「グン!」って回転したら…。想像するだけでちょっと怖いですよね。

毛布の生地が引きちぎれるだけならまだしも、モーターや回転軸にものすごい負荷がかかって、洗濯機本体が故障する可能性が非常に高いんです。店頭でも「毛布を標準で洗ったら変な音がして動かなくなった」というお客様、いらっしゃいました…。

毛布コースは、毛布と洗濯機の両方を守るための、とっても大切な専用コースなんです。

ドライや大物洗いとの違い

「毛布コースがないから、ドライ(手洗い・おしゃれ着)コースで洗おうかな?」

これも、ちょっと待ってください!

「毛布=デリケート」というイメージから、ドライコースを選びたくなる気持ちはすごく分かります。でも、この2つも目的が全然違うんです。

毛布コース vs ドライコース

ドライコースは、セーターやブラウスなど、型崩れさせたくない「衣類」のためのコースです。パルセーターや槽の回転を最小限に抑えて、本当に優し~く洗います。

一方、毛布コースは、あくまで「大物」を洗うためのコース。優しさも大事ですが、水を吸って重くなった大物を、洗濯機に負担をかけずに洗うことが最優先です。

もし毛布をドライコースで洗ってしまうと、水流が弱すぎて、中心部まで水や洗剤が浸透しない可能性が高いです。せっかく洗ったのに、汚れが全然落ちてない…なんてことにもなりかねません。

「大物洗いコース」との違いは?

「うちの洗濯機、『毛布コース』はなくて『大物洗いコース』ならあるんだけど…」

これは、ほぼ同じ機能と考えていただいて大丈夫な場合がほとんどです。

メーカーさんによって呼び方が違うだけで、毛布やカーテン、ベッドパッドのような「かさばる大物」を洗うためのコースですね。

ただし、洗える毛布のサイズや素材、洗濯キャップの要・不要などは、メーカーや機種によって本当に細かく決められています。

コースの選択を間違えると、毛布が傷むだけでなく、最悪の場合は洗濯機の故障につながる、というお話はしましたよね。

「大物洗い」や「毛布」という名前が付いていても、必ずご自宅の洗濯機の取扱説明書で、「洗える毛布の種類・サイズ・重さ」を一度は確認していただくのが、一番安心だと思います。

毛布コースでの洗い方ステップ

さて、毛布コースの重要性が分かったところで、次は「じゃあ、どうやって洗うのが正解なの?」という具体的なステップを見ていきましょう。せっかく毛布コースを使うなら、一番キレイに、ふわふわに仕上げたいですよね!

ちょっとした「ひと手間」で仕上がりが全然違ってくるんですよ。

1. 洗濯表示と素材の確認

まずは、洗う毛布の「洗濯表示」タグを必ず確認してください!これが一番大事です。

「洗濯機マーク」や「手洗いマーク」が付いていれば、ご自宅で洗えます。「水洗い不可(バツ印)」が付いていたら…残念ですが、ご家庭での洗濯は諦めて、クリーニングに出してくださいね。

特に注意したいのが素材です。

- ポリエステル、アクリル:ご家庭で洗いやすい素材です。

- 綿(コットン):洗えますが、縮むリスクがあります。乾燥機の使用は避けた方が無難ですね。

- ウール、シルク:水洗いで縮んだり、風合いが大きく損なわれる可能性が非常に高いです。「水洗い不可」になっていることがほとんどだと思います。

2. 汚れ・シミの前処理

毛布って、寝ている間に意外と汚れています。特に気になるのが、首元が当たる部分の「皮脂汚れ」や、うっかりこぼした「食べこぼしのシミ」じゃないでしょうか。

洗濯機に入れる前に、こういった目立つ汚れを「前処理」しておくと、仕上がりが格段に良くなりますよ。

おしゃれ着用洗剤の原液を汚れに直接つけて、タオルで軽くたたいておくのも良いんですが、もしお持ちなら「超音波ウォッシャー」がすごく便利です。

シャープの「UW-X1」やサンコーの「トルン」といった製品がありますが、これは超音波の細かい振動で汚れを弾き飛ばしてくれるんです。生地をゴシゴシ擦らないので、毛布を傷めにくいのが嬉しいポイントですね。

3. ホコリ・毛玉の処理

次に、毛布をベランダなどでバサバサと振って、大きなホコリや髪の毛、ペットの毛などを落としておきましょう。このひと手間が、洗濯槽の「糸くずフィルター」詰まりを防いでくれます。

もし毛玉が目立つようなら、洗濯前に取っておくのがおすすめです。洗濯の摩擦で、毛玉がもっと大きく強固になってしまうことがあるんですよ。

ティファールやテスコムなどから出ている「電動毛玉取り器」があると、広範囲の毛玉もスピーディーに取れて便利です。「風合いガード」が付いているモデルなら、生地のふわふわ感を守りながら毛玉だけをカットできるので、毛布にも安心して使えると思います。

4. たたみ方と投入

いよいよ洗濯槽に入れますが、この「たたみ方」が仕上がりを左右する重要ポイントです!

(詳しくは次のセクションで解説しますね)

ポイントは「ジャバラ折り(屏風たたみ)」。

そして、前処理した「汚れている部分」が外側に来るようにたたむと、汚れ落ちが良くなりますよ。

5. 洗剤の投入

洗剤は、何を使っていますか?

毛布コースは水流が穏やかなので、「粉末洗剤」は溶け残る可能性が高いため、使わないでください。特にタテ型の日立の洗濯機などは、取扱説明書で「粉末洗剤の使用不可」とはっきり書かれていますね。

おすすめは、液体の中性洗剤(おしゃれ着用洗剤)です。溶け残りの心配がなく、デリケートな毛布にも優しいですよ。

柔軟剤は、最後の「すすぎ」のタイミングで投入してください。ふんわり仕上がって、静電気防止にもなりますね。

6. 干し方

洗い終わったら、すぐに干しましょう!

物干し竿が2本あるなら、毛布がM字型になるようにかける「M字干し」が最強です。生地と生地の間に空間ができて風が通り抜けるので、一番速く乾きますし、生乾き臭の防止にもなります。

(参考:花王「乾きにくい洗たく物を早く乾かす干し方のコツは?」)

竿が1本しかない場合は、ハンガーを何本か竿にかけて、その上から毛布をかぶせるように干すだけでも、空間ができて乾きやすくなりますよ。

失敗しない毛布のたたみ方

さっきのステップでも少し触れましたが、毛布を洗濯機に入れる時の「たたみ方」、皆さんどうしていますか?

「適当に丸めて押し込んでる」

「普通に四角くたたんでる」

それ、もしかしたら洗い上がりに損をしているかもしれません!

毛布コースの「押し洗い」で、中までしっかり水と洗剤を届かせるためには、たたみ方がすごく重要なんです。

おすすめは「ジャバラ折り(屏風たたみ)」です!

- まず、毛布を縦長に広げます。

- それを、端から屏風(びょうぶ)のように、パタパタと「ジャバラ状」に折っていきます。(幅は25cm~30cmくらいが目安でしょうか)

- 細長いジャバラ状になったら、それを洗濯槽の大きさに合わせて、さらに2~3回パタパタと折ります。

- そのまま洗濯槽に「ポン」と入れます。

なぜこの折り方が良いんでしょうか?

もし「丸めて」入れたら…中心部には絶対に水が届きませんよね。「普通にたたむ」だけでも、内側になった面は、水流が当たらないまま終わってしまう可能性があります。

でも、ジャバラ折りなら、洗濯槽が回転する水流の中で、折った層が均等に広がりやすくなるんです。層と層の間に水が通る「道」ができるイメージですね。これによって、毛布の隅々まで洗剤液が行きわたり、汚れがしっかり落ちるというわけです。

さっきもお伝えしましたが、皮脂汚れなどが気になる部分を「外側」に来るように折ると、さらに効果的ですよ。ぜひ試してみてください!

洗濯ネットやキャップは必要?

「毛布を洗う時、ネットには入れた方がいい?」

「洗濯キャップって何?」

これも迷うポイントですよね。私もお客様からよく聞かれます。

まず「洗濯ネット」について。

毛布用の大きなネットも売られていますよね。ネットに入れる一番の目的は、摩擦による毛玉や生地の傷みを防ぐことです。

ただ、ネットに入れることで、さっきこだわった「ジャバラ折り」が崩れてしまったり、ネットの中で毛布が固まってしまって、かえって中心部の汚れ落ちが悪くなる可能性もあるんです。

実は、メーカーさんによっても推奨が違っていて、例えばパナソニックのドラム式なんかは「ネットには入れないでください。その方がキレイに洗えます」と案内しているんですよ。

次に「洗濯キャップ」について。

これは、ご自宅の洗濯機のメーカーやタイプ(タテ型かドラム式か)によって、目的が全く違うので注意が必要なアクセサリーです。

タテ型洗濯機の場合(例:日立)

タテ型の場合、毛布が空気を含んで水面に「プカー」っと浮き上がってしまうことがあるんです。浮いちゃうと、水流が当たらず全然洗えませんよね。

タテ型用の洗濯キャップは、この浮き上がりを防いで、毛布を水中にしっかり沈めるために使うんです。

ドラム式洗濯機の場合(例:パナソニック)

一方、ドラム式は、たたき洗いが基本ですよね。重い毛布がそのままドラムの中で「ドッタンバッタン」暴れると、どうなるでしょう?

洗濯機がガタガタと異常振動したり、回転のバランスが崩れてエラーで止まってしまうことがあります。

ドラム式用の洗濯キャップは、毛布をある程度圧縮してドラム内で暴れるのを防ぎ、回転バランスを保つために使うんです。

タテ型は「沈めるため」、ドラム式は「暴れさせないため」。目的が真逆で面白いですよね。

これらは別売りの場合がほとんどですが、指定されているのに使わないと、うまく洗えないだけでなく、エラーや故障の原因にもなりかねません。

結論としては、ネットもキャップも、「ご自宅の洗濯機の取扱説明書の指示に従う」のが、やっぱり一番確実ですね。

メーカー別の特徴

洗濯キャップのお話が出たので、もう少しメーカーごとの特徴を見てみましょうか。

ご自宅の洗濯機はどちらのメーカーですか?

(※ここでご紹介するのはあくまで一例です。必ずご自身の機種の取扱説明書をご確認くださいね!)

パナソニック(主にドラム式)

パナソニックのドラム式(LXシリーズなど)は、「洗濯キャップ(AXW3215-6BM0など)」が特徴的ですね。さっきお話しした通り、これは3kgを超えるようなダブルサイズの毛布などを洗う時に、ドラム内での暴れを防いでバランスを保つために使います。

面白いのが、洗濯ネットは不要(むしろ非推奨)としている点。「ネットがない方が洗剤液が浸透してキレイに洗える」という考え方なんですね。

日立(主にタテ型)

日立のタテ型(ビートウォッシュなど)は、毛布コースでは「粉末洗剤は使用不可」とハッキリうたっている機種が多いです。穏やかな水流では溶け残るリスクがあるからですね。必ず液体洗剤を使ってください。

また、機種によっては別売りの「お洗濯キャップ(MO-F104など)」が必要になります。これは毛布の浮き上がりを防いで、水中に沈めるためのものです。

シャープ(タテ型・ドラム式)

シャープも機種によって「洗濯キャップ」または「大型毛布用 丸型ネット」のどちらか(あるいは両方)が指定されていることが多いです。

【重要】指定アクセサリーは保証条件です!

特にシャープの取扱説明書などには、「指定のアクセサリー(別売品)を使用せずに洗濯・乾燥した場合、毛布や製品が損傷しても保証対象外となる」といった趣旨の記載があるんです。

「まあ、無くても大丈夫でしょ」と自己判断してしまうと、万が一の時にとっても困ることになります。必ず指定されたものは使うようにしてくださいね。

こうして見ると、メーカーや洗濯機のタイプによって、必要なものやルールが結構違いますよね。

違いを簡単な表にまとめてみますね。

| メーカー (例) | 洗濯機タイプ (例) | 必須アクセサリー (例) | アクセサリーの主な役割 | 禁止洗剤 (例) |

|---|---|---|---|---|

| パナソニック | ドラム式 (LX/SD) | 洗濯キャップ (3kg超) | 圧縮・バランス維持 (暴れ防止) | 特になし |

| 日立 | タテ型 | お洗濯キャップ (機種による) | 浮き上がり防止 (水中に沈める) | 粉末洗剤 |

| シャープ | タテ型/ドラム式 | 洗濯キャップ または 丸型ネット (機種指定) | 機種・付属品の指定に従う (保証条件) | 特になし |

(※この表はあくまで代表的な例です。お使いの機種の取扱説明書が正解です!)

洗濯機毛布コースの応用と注意点

毛布コースの基本が分かったところで、今度はもう少し応用編です。

「そもそも、うちの洗濯機で毛布って洗えるの?」という容量の問題や、「毛布コースが付いてない!」という時の絶望的な(?)状況の対処法、さらには毛布を洗う一番の動機かもしれない「ダニ対策」まで。ちょっと踏み込んで見ていきましょう!

毛布が洗える洗濯機の容量

「これから洗濯機を買うんだけど、毛布を洗うなら何キロ必要?」

「うちの洗濯機、7kgなんだけど毛布洗える?」

これも、店頭で本当によくいただくご質問です!

結論から言うと、毛布や掛け布団などもお家で洗いたいな~と思うなら、洗濯容量8kg以上の洗濯機を選んでおくと安心だと思います。

もちろん、容量が小さくても毛布コースが付いている機種はあります。目安としては…

- シングル毛布1枚(薄手~中厚手):7kg~8kgクラスの洗濯機でも対応可能な場合が多いです。

- 複数枚や厚手の毛布、ダブルサイズを洗う場合:これはやっぱり10kg以上の大容量モデルが断然おすすめですね。

容量がギリギリだと、毛布が洗濯槽の中でうまく広がらなくて、汚れ落ちが悪くなったり、すすぎが不十分になったりしがちなんです。洗濯機にも負担がかかりますしね。「大は小を兼ねる」じゃないですが、毛布洗いを考えるなら容量には余裕を持たせたいところです。

最近は、毛布洗いに対応したモデルも色々出ていますよ。

毛布洗い対応モデルの例

アイリスオーヤマ 縦型洗濯機 8kg ITW-80B01

こちらは「ガチ落ち大水流洗浄」を搭載した縦型洗濯機ですね。8kgあれば、シングルの毛布なら十分対応できると思います。

アクア ドラム式洗濯機 AQW-F8N

アクアのこのモデルは、しっかり「ふとん・毛布コース」を搭載しています。他にも「2度洗いコース」とか、色々あって便利そうですよね。

(※ご紹介した製品は一例です。機能や仕様は変更される場合がありますので、最新の情報はメーカー公式サイトなどでご確認くださいね。)

毛布コースが「ない」時の対処法

「うちの洗濯機、古いから毛布コースなんて付いてない…」

分かります。そういう時、ありますよね。

かといって、そのまま使うのも…。

そんな時の最終手段は、「浴槽での手洗い(踏み洗い)」です!

ちょっと(いえ、かなり)大変ですが、クリーニング代の節約にもなりますし、やってみると意外とスッキリしますよ。

1. 浴槽での押し洗い(踏み洗い)

まず、浴槽に30℃くらいのぬるま湯をためて、おしゃれ着用の中性洗剤を溶かします。そこに毛布をドボン!

あとは、浴槽に入って、足でまんべんなく踏み洗いしていきます。生地が傷むので、ゴシゴシこすらないのがポイントです。全体重をかけて、優しく「押しては離し、押しては離し」を繰り返すイメージですね。

2. すすぎ

汚れた水を一度ぜんぶ抜いて、キレイな水をため直します。そして、また足で踏んで「すすぎ」ます。

これを、泡が完全になくなるまで、2~3回は根気よく繰り返してください。すすぎが不十分で洗剤が残ってしまうと、それがカビや雑菌、ニオイの原因になっちゃいますから、ここは頑張りどころです!

3. 脱水

はい、ここが最大の難関です。

水をめいっぱい吸った毛布は、冗談抜きで、大人の力でも持ち上げられないくらい重くなります。

「えいやっ!」と無理に持ち上げようとすると、毛布の重みで生地が破れたり、ご自身の腰を痛めたりする危険が…。

正しい手順はこうです。

- まず、浴槽の中で足踏みして、できるだけ水気を切ります。

- 次に、毛布を浴槽の「フチ」にかけます。(半分浴槽の中、半分外、みたいな感じです)

- その状態で、1~2時間ほど放置します。重力で水がポタポタと浴槽の中に落ちていきます。

「あ、これなら持てそう」という重さになったら、初めて物干し竿まで運んでください。

焦りは禁物ですよ!

コインランドリー活用術

「浴槽で手洗いなんて、考えただけで疲れる…」

正直、そうですよね(笑)

そんな方への、そして「仕上がりのふわふわ感を何より重視したい!」という方への最強の代替案が「コインランドリー」です。

私たち家電量販店員としては、ぜひご家庭の洗濯機を…!

と言いたいところなんですが、こればっかりはコインランドリーの圧勝かもしれない、と思うポイントがあるんです。

コインランドリーの圧倒的メリット

1. 圧倒的な「ふわふわ」な仕上がり

家庭用の電気乾燥機と違って、コインランドリーの多くは高温・強力な「ガス乾燥機」を使っています。このパワーがすごいんです。繊維が根元からフワッと立ち上がって、まるで新品みたいな肌触りが復活しますよね。

2. ダニ除去・除菌・消臭

家庭では難しい「高温乾燥」(60℃以上)が可能なため、ダニの死滅、除菌、消臭効果も抜群です。これ、次のセクションでも詳しくお話ししますが、すごく大事なポイントです。

3. 時短(タイムパフォーマンス)

洗濯から乾燥まで、だいたい1時間~1時間半くらいで終わっちゃいます。家で干す手間や時間を考えたら、とっても効率的ですよね。

料金は、毛布の枚数やお店にもよりますが、洗濯~乾燥までで大体1,000円~1,500円くらいが目安でしょうか。

それぞれのメリット・デメリットを比較表にしてみました。

| 洗濯方法 | コスト(目安) | 所要時間(目安) | 仕上がり(ふわふわ感) | ダニ対策効果 | 手間 |

|---|---|---|---|---|---|

| 自宅・洗濯機 | 約30~95円 | 1~2時間 (乾燥除く) | △ (干し方次第) | × (ほぼ死なない) | 中 |

| 自宅・手洗い | 約30~50円 | 3~4時間 (脱水・乾燥除く) | △ (干し方次第) | × (ほぼ死なない) | 大 |

| コインランドリー | 約1,000~1,500円 | 1~1.5時間 | ◎ (非常に良い) | ◎ (高温で死滅) | 小 |

※コストや所要時間はあくまで一般的な目安です。お近くのコインランドリーの料金や、ご家庭の電気・水道契約によって変わってきますので、参考程度に見てくださいね。

ただし、コインランドリーを使う時も注意点はあります。

高温乾燥で、綿やウール素材は縮んでしまうリスクがあります。そもそも「タンブラー乾燥禁止」の毛布もありますから、洗濯表示の確認はここでも必須ですね!

気になるダニ対策と乾かし方

さあ、毛布を洗う最大の理由と言ってもいいかもしれない、「ダニ対策」のお話です。

毛布って、寝ている間の汗やフケ、皮脂をエサにするダニにとっては、もう天国みたいな場所なんです…。その死骸やフンがアレルギーの原因になるって聞くと、ぞっとしますよね。

だから皆さん、一生懸命「洗濯」したり「天日干し」したりするわけですが…。

ダニ対策の誤解:洗濯と天日干し

ここで、ちょっとショックな事実をお伝えしないといけません。

残念ながら、普通の「洗濯」や「天日干し」では、ダニはほとんど死なないんです。

- 洗濯の限界:

ダニって、水にすごく強いんです。洗剤液の中でも結構生き残っちゃいます。洗濯で流せるのは、ダニのエサになる汚れや、すでに死んでいるダニの死骸・フンの一部だけなんですね。 - 天日干しの限界:

ダニは熱に弱いんですが、賢くもあります。天日干しをすると、日光が当たって熱くなる表面から、日光が当たらない裏側(温度が低い)へと、みんなで一斉に「お引越し」しちゃうんです…。

じゃあ、どうすればいいの!?と思いますよね。

ダニを死滅させる唯一の条件、それは「50℃以上の熱に20~30分さらすこと」なんです。

60℃以上なら一瞬で死滅すると言われています。

家庭での最強ダニ対策:布団乾燥機

この「50℃以上の熱」を、家庭で安定して実現できる唯一の家電。

それが「布団乾燥機」なんです。

コインランドリーのガス乾燥機ももちろん最強ですが、毎回持っていくのは大変ですよね。

布団乾燥機には「ダニ対策モード」が付いている機種が多いです。これは、毛布や布団の内部に50℃以上の温風を1~2時間送り込み続けて、ダニが逃げる場所のない高温状態を作り出し、死滅させるモードなんです。

店頭でも、ダニ対策目的で布団乾燥機を選ばれるお客様はすごく多いですよ。人気のモデルをいくつかご紹介しますね。

ダニ対策におすすめの布団乾燥機

アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ (KFK-301など)

ロングノズルで布団の隅々まで温風が届きやすいのが人気ですね。ハイパワーでしっかりダニ対策できます。

象印マホービン ふとん乾燥機 「スマートドライ」 (RF-FB20など)

これは、マットもホースも不要なのが画期的!本体を開いて布団に差し込むだけなので、セットが圧倒的に楽ちんです。手軽さを求める方に人気です。

パナソニック ふとん暖め乾燥機 (FD-F06X2-Nなど)

パナソニックといえば「ナノイー」搭載。温風でのダニ対策と同時に、枕のニオイなんかも脱臭してくれるのが嬉しいポイントです。

シャープ ふとん乾燥機 (UD-DF1-Wなど)

こちらも「プラズマクラスター7000」と温風のWパワーで、ダニ対策と消臭効果が期待できますね。

【重要】ダニ対策は「除去」までセット

ここで、一番大事なことを言いますね。

布団乾燥機をかけて「あ~、ダニ死滅した!完了!」と安心してはいけません。

アレルギーの本当の原因って、生きてるダニそのものより、熱処理した後に残る「ダニの死骸やフン」なんです。

布団乾燥機でダニを死滅させても、その死骸をそのまま放置していたら、アレルギー症状は全く改善しません。むしろ、死骸が細かく砕けて吸い込みやすくなり、悪化する可能性すらあるんです。

正しいダニ対策は、必ず3ステップです!

- 加熱(死滅):布団乾燥機の「ダニ対策モード」で運転。

- 除去(最重要):終わったら、すぐに!毛布の表面に残ったダニの死骸やフンを、布団クリーナーや吸引力の強い掃除機で丁寧に吸い取ります。

- 洗濯(エサ除去):(可能なら)その後に「毛布コース」で洗濯。これで、残ったアレルゲンやダニのエサ(皮脂汚れ)を洗い流せば完璧です。

この「加熱 → 除去」のセット、絶対に忘れないでくださいね!

洗濯後の乾かし方:衣類乾燥除湿機

最後に、乾かし方のおさらいです。

「M字干し」が基本ですが、梅雨時や冬場って、毛布みたいな大物は本当に乾かなくて困りますよね。部屋干ししたら、夕方になってもジメッとしてて、あのイヤ~な「生乾き臭」が…。

あのニオイの原因は、水分が残ったまま時間が経って、雑菌(モラクセラ菌など)が繁殖しちゃうからなんです。

そんな時の強い味方が、「衣類乾燥除湿機」です。

強力な除湿能力と送風機能で、雑菌が繁殖する前に乾かしきる!というのが目的ですね。

シャープのプラズマクラスター搭載機(CV-P71)や、パナソニックのハイブリッド式(F-YEX120B)、サーキュレーター付きのアイリスオーヤマ製品(IJDC-K80)なども人気です。

毛布を部屋干しする時は、除湿機をフル活用して、一気に乾かしきるのがおすすめです。

洗濯機毛布コースで賢く洗濯

ここまで、洗濯機の毛布コースについて、本当にたくさんの情報を見てきましたね。

お疲れ様でした!

「毛布コース」は、単に毛布を洗うだけの機能じゃなくて、デリケートな毛布と、高価な家電である洗濯機本体の両方を守るための、すごく大切な機能だということが伝わっていたら嬉しいです。

そして毛布コースを使った後、安心して洗濯機を使い続けるために、ぜひやっていただきたいのが「洗濯機のお手入れ」です。

毛布洗濯後のメンテナンス

1. 糸くずフィルターの掃除

毛布を洗った後、洗濯槽の「糸くずフィルター(ごみ取りネット)」、覗いてみてください。おそらく、ホコリや毛羽で満杯になってませんか?

これを放置すると、次の洗濯で汚れが逆流したり、カビの原因になったりします。毛布を洗った後は、必ず毎回、ゴミを捨てて水洗いしてあげてくださいね。

2. 槽洗浄(そうせんじょう)

見えない洗濯槽の裏側にも、毛布から出た汚れや、もしかしたらダニの死骸なんかも付着しているかもしれません。

毛布などの大物を洗った後や、最低でも1~2ヶ月に1回は、専用の洗濯槽クリーナーを使って「槽洗浄コース」を実行するのがおすすめです。

「毛布を清潔に、快適に使いたい」という目的のためには、「毛布コース」という1つの機能だけじゃなくて、

- 前処理のための「超音波ウォッシャー」や「毛玉取り器」

- ダニを死滅させるための「布団乾燥機」

- 死骸を除去するための「掃除機」

- 速く乾かすための「衣類乾燥除湿機」

…といった、色々な家電たちの「合わせワザ」が、実は最強のソリューションなんですよね。

皆さんも、ご自宅の洗濯機の「毛布コース」を賢く使いこなして、ふわふわの清潔な毛布で、毎日快適に過ごしてくださいね!