日々の掃除中に予期せぬアクシデントとして、掃除機で水を吸ってしまった経験はありませんか?

普段は頼もしい味方の掃除機ですが、水を吸い込んだ瞬間からトラブルの始まりです。

そんなとき、どう対処すればいいのか悩みますよね。

実は掃除機を濡らしたら感電やモーターの故障だけでなく、乾かし方が不十分だと嫌な臭いの原因にもなります。

一般的な家庭用掃除機は乾いたゴミ専用で、水はもちろん液体類は吸ってはいけないものの代表格です。しかし「そもそも水を吸える掃除機はないの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

この記事では、掃除機で水を吸ってしまった時の正しい対処法から、水を吸っても大丈夫な乾湿両用掃除機の選び方まで、家電販売の現場から得た知識をもとに詳しく解説していきます。

もしものときに慌てないよう、ぜひ参考にしてください。

掃除機で水を吸ってしまった時の対処法

掃除機でうっかり水を吸い込んでしまうと、多くの方がパニックになってしまうかもしれません。しかし、落ち着いて正しい手順で対処したいところです。

ここでは、万が一の事態に備えて具体的な対処法を段階的に見ていきましょう。

水を吸い込んだらどうしたらいい?

掃除機で水を吸い込んでしまったら、まずは慌てずに運転を停止させることが最も重要です。

感電やショート、モーター故障のリスクを避けるため、速やかに電源プラグをコンセントから抜いてください。コードレスタイプの場合は、バッテリーを取り外しましょう。

次に、掃除機本体からホース、延長管、吸込口(ノズル)などの部品を取り外します。これらの部品が濡れている場合は、タオルや乾いた柔らかい布で丁寧に水分を拭き取ってください。

特にモーター部分や電気系統の部品に水が浸入していないか確認することが大切です。もし本体内部まで水が浸入している形跡がある場合は、ご自身での分解は避け、メーカーや修理業者に相談することをおすすめします。

拭き取りが終わったら、各部品を風通しの良い場所で陰干しし、完全に乾燥させます。乾燥時間は状況や湿度によって異なりますが、最低でも24時間以上は見ておいた方が良いでしょう。

焦って乾燥が不十分なまま使用すると、残った湿気が原因で故障やカビ、異臭の発生に繋がることがあります。

シャープ株式会社のQ&A情報によれば、運転停止後、電源プラグを抜き、取り外せる部品を外して水分を拭き取り、十分に乾燥させることが推奨されています。

本体やホース、延長管などは基本的に水洗いできないため、拭き取りと自然乾燥が基本となります。

その後の臭い対策

掃除機が水を吸ってしまうと、後から嫌な臭いが発生することがあります。これは、吸い込んだ水に含まれる汚れや雑菌が、掃除機の内部やフィルターで繁殖してしまうためです。

特に梅雨時期や湿度の高い環境では、カビ臭さや生乾きのような臭いが出やすくなります。

臭い対策の基本は、まず第一に、前述の通り水を吸い込んだらすぐに掃除機の運転を停止し、各パーツを分解して徹底的に乾燥させることです。

水分が残っていると雑菌が繁殖しやすくなるため、風通しの良い場所でしっかりと乾かすことが重要です。

フィルター類が水洗い可能なタイプであれば、取扱説明書に従って洗浄し、完全に乾燥させてから元に戻しましょう。

紙パック式の場合は、濡れた紙パックはすぐに新しいものに交換してください。ダストカップやサイクロン部分も、可能な範囲で清掃し、乾燥させます。

それでも臭いが気になる場合は、重曹を使った消臭方法も試す価値があります。

乾燥したダストカップやフィルターの近くに、粉末の重曹を少量置いたり、布袋に入れたりして数時間から一晩置くと、臭いが軽減されることがあります。

ただし、掃除機内部に直接重曹を振りかけるのは、機種によっては故障の原因になる可能性もあるため、注意が必要です。

また、消臭スプレーなどを使用する場合は、掃除機の電気部品にかからないように細心の注意を払い、使用後は再度よく乾燥させることが大切です。

スプレーの成分が内部に残ると、新たな問題を引き起こす可能性も考慮しましょう。

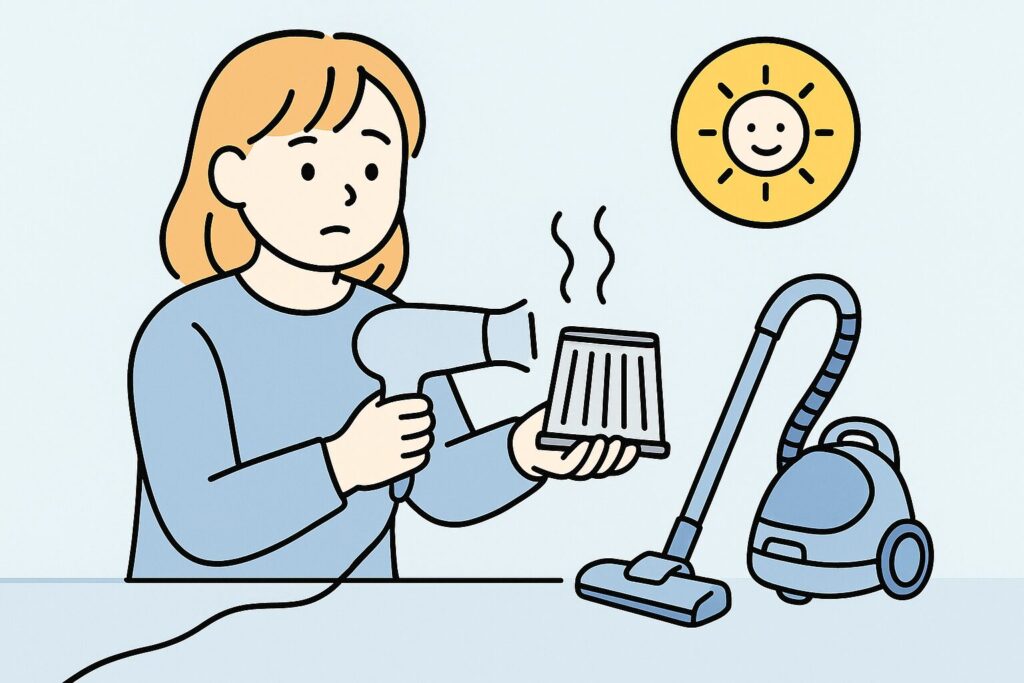

乾燥方法と注意点

掃除機で水を吸ってしまった場合、適切に乾燥させれば再び使える可能性はあります。

しかし、そのためには正しい乾燥方法といくつかの注意点を守ることが不可欠です。

まず、最も重要なのは「完全に乾燥させる」ということです。

表面が乾いているように見えても、内部に湿気が残っていると、それが原因でサビやカビが発生したり、電気系統のショートを引き起こしたりする恐れがあります。

乾燥にかける時間は、室温や湿度、吸い込んだ水の量によって異なりますが、最低でも24時間、できれば数日間は風通しの良い日陰で自然乾燥させるのが理想的です。

直射日光やドライヤーの熱風を直接長時間当てると、プラスチック部品が変形したり、内部の精密な部品がダメージを受けたりする可能性があるため避けてください。

乾燥させる際には、取り外せるパーツ(ホース、ノズル、フィルター、ダストカップなど)はすべて分解し、個別に乾かします。これにより、各部品の隅々まで空気が触れやすくなり、効率的に乾燥が進みます。

特にフィルター類は念入りに乾燥させる必要があります。水分を含んだフィルターは吸引力の低下や異臭の原因にもなります。

注意点としては、乾燥が不十分なまま電源を入れることは絶対に避けてください。

通電した際に残った水分が原因でショートし、モーターが故障したり、最悪の場合は発火したりする危険性もゼロではありません。

乾燥が終わったと思っても、念のためにもう一度各部品の状態を確認し、湿り気がないか確かめてから組み立て、試運転を行いましょう。

試運転中に異音や異臭、煙が出るなどの異常が見られた場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや専門の修理業者に点検を依頼してください。

三菱電機株式会社のFAQでは、液体を吸い込んでしまった場合、基板やモーターの故障原因となるため、通常と異なる症状があれば使用を中止し、点検・修理を依頼するよう案内しています。

紙パック式の場合

紙パック式の掃除機で水を吸ってしまった場合の対処法は、基本的には他の掃除機と同様に、まず電源を切り、プラグを抜くことから始まります。

その後、速やかに本体から紙パックを取り出すことが重要です。濡れた紙パックは、水分を含んで膨張したり、破れやすくなったりしている可能性があります。

また、そのまま放置するとカビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因となるだけでなく、掃除機本体にも悪影響を及ぼすことがあります。

そのため、吸い込んでしまった水が少量であっても、その紙パックは使用済みとして廃棄し、新しいものと交換するようにしましょう。

紙パックを取り出した後は、掃除機本体の紙パックをセットする部分(集塵室)に水分が残っていないか確認してください。もし濡れている場合は、乾いた布で丁寧に拭き取り、風通しの良い場所で十分に乾燥させます。この際、モーター部分に水が浸入していないかどうかも注意深く観察してください。

フィルターが搭載されている機種の場合は、フィルターも確認し、濡れていれば取扱説明書に従って清掃・乾燥を行います。水洗い可能なフィルターであれば洗浄し、そうでない場合は陰干しでしっかりと乾かします。

全ての部品が完全に乾燥したことを確認してから、新しい紙パックと乾燥したフィルターを正しくセットし、試運転を行ってください。

もし異音や焦げ臭いにおいなど、何らかの異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや修理業者に相談することをおすすめします。

サイクロン式の場合

サイクロン式の掃除機で水を吸ってしまった場合も、まずは電源オフとプラグ(またはバッテリー)の取り外しが最優先です。

サイクロン式掃除機は、ダストカップやフィルターの構造が紙パック式とは異なりますが、水濡れに対する基本的な対処の流れは共通しています。

次に、本体からダストカップセットを取り外します。ダストカップ内に溜まった水や濡れたゴミは速やかに捨ててください。

その後、ダストカップ自体や、内部にある筒型フィルター、プリーツフィルター、HEPAフィルターなど、取り外せるフィルター類をすべて分解します。

これらの部品の多くは水洗い可能な設計になっていることが多いですが、必ずお使いの掃除機の取扱説明書を確認してください。水洗い可能な場合は、流水で丁寧に洗い流し、汚れや吸い込んだ水分を完全に取り除きます。

洗剤の使用については、取扱説明書の指示に従ってください。水洗いできない部品は、乾いた布で拭いたり、ブラシでゴミを取り除いたりします。

洗浄または清掃が終わった各部品は、風通しの良い日陰で完全に乾燥させます。特にフィルター類は、内部に水分が残りやすいため、時間をかけてじっくりと乾かすことが重要です。

目安としては、24時間以上の自然乾燥が推奨されます。乾燥が不十分なまま組み立てて使用すると、吸引力の低下、異臭の発生、さらにはモーターへの負担や故障の原因となることがあります。

全ての部品が完全に乾いたことを確認したら、正しく組み立てて本体にセットし、試運転を行います。

異音、異臭、発煙などの異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、メーカーのサポートセンターや修理専門業者に相談しましょう。

掃除機で水を吸ってしまった際の正しい知識

掃除機は私たちの生活に欠かせない便利な家電ですが、その取り扱いには注意が必要です。特に水濡れは故障の大きな原因となり得ます。

ここでは、掃除機を安全に、そして長く使うために知っておきたい正しい知識について解説します。

絶対に吸ってはいけないもの

一般的な家庭用掃除機は、乾いたゴミを吸い取るために設計されています。そのため、吸わせるものによっては故障や事故の原因となることがあります。

以下に代表的な「吸ってはいけないもの」を挙げますので、日頃のお掃除の参考にしてください。

これらのものを誤って吸ってしまいそうになった場合は、すぐに掃除機の運転を停止し、適切に対処することが大切です。

掃除機を濡らしたらどうなる?

掃除機を濡らしてしまった場合、その影響は濡れた箇所や程度、そして掃除機の種類によって様々ですが、一般的にはいくつかの問題が発生する可能性があります。

まず最も懸念されるのは、電気部品への影響です。

掃除機の心臓部であるモーターや制御基板に水が浸入すると、ショート(短絡)を引き起こし、故障の直接的な原因となります。最悪の場合、漏電による感電のリスクや、発煙・発火といった事態に繋がる可能性も否定できません。

そのため、水を吸ってしまったり、本体が水に濡れたりした場合は、直ちに運転を停止し、電源プラグを抜く(コードレスの場合はバッテリーを外す)ことが鉄則です。

次に、フィルターや集塵部分への影響です。

フィルターが水分を含むと、目が詰まって吸引力が著しく低下します。また、湿った状態が続くとカビや雑菌が繁殖しやすくなり、排気から不快な臭いが発生する原因となります。

紙パック式の場合は紙パックが破れたり、サイクロン式の場合はダストカップ内部やサイクロン機構に汚れが固着したりすることもあります。

ホースやノズルなどの付属品も、内部に水分が残っているとカビの原因になったり、金属部分が錆びたりすることが考えられます。

前述の通り、もし掃除機を濡らしてしまった場合は、速やかに分解できる部品を取り外し、それぞれの材質に適した方法で清掃・乾燥を行う必要があります。

乾燥が不十分なまま使用を再開すると、これらの問題が悪化したり、新たな故障を引き起こしたりする可能性があるため、慎重な対応が求められます。

東芝ライフスタイル株式会社のFAQでは、一般的な家庭用クリーナーでは少量でも水は吸えず、感電やモーター故障、フィルターの悪臭や目詰まりの原因になると注意喚起しています。

水を吸える掃除機の種類と選び方

一般的な家庭用掃除機の多くは乾いたゴミ専用ですが、中には液体や湿ったゴミも吸引できる「乾湿両用掃除機(または業務用掃除機の一部)」というものが存在します。

これらは、こぼれた飲み物や結露、カーペットのシミ抜き後の水分吸引など、家庭でも役立つ場面があります。

乾湿両用掃除機の主な特徴は以下の通りです。

次は選び方です。

選び方のポイントとしては、まず「吸引したいものの種類と量」を考慮します。

購入前には、製品の仕様(乾湿両用であるか、吸水容量、対応するゴミの種類など)をしっかりと確認し、ご自身の使用目的に合ったものを選ぶことが大切です。

ここで、具体的なモデルをいくつかご紹介します。

-

ドイツ発の清掃機器メーカーによる高品質な乾湿両用掃除機

-

コンパクトながら約12Lの大容量タンクを搭載

-

ブロワー機能付きで落ち葉の吹き飛ばしなどにも活用可能

-

カートリッジ式フィルターで交換が簡単

-

吸引と水拭きを同時に行えるコードレス掃除機

-

スマートセンサーで汚れを検知し、吸引力と水量を自動調整

-

S5 Comboはハンディクリーナーとしても使用可能

-

セルフクリーニング機能付きで使用後のお手入れが簡単

これらの機種はあくまで一例であり、他にも様々なメーカーから特徴ある製品が販売されています。

ご自身のライフスタイルや掃除の頻度、重視するポイント(吸引力、軽さ、お手入れのしやすさ、価格など)を考慮して、最適な一台を見つけてくださいね。

総括:掃除機で水を吸ってしまった

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。