掃除機の歴史を振り返ると、私たちの暮らしがいかに便利になったか実感せずにはいられません。

19世紀後半に生まれた掃除機の最古の原型から、日本に初めて登場した昭和初期の重厚な電気掃除機、そして昭和から平成へと進化を遂げるにつれて多様化していった掃除スタイル。

昔の掃除機は布フィルターと手動コード巻き取りが当たり前で、今では想像もつかないほど重く扱いづらいものでした。

当時の吸引力はどれほどだったのか、そして現代のコードレス掃除機やロボット掃除機に至るまでの技術革新の道のりを知れば、今の掃除機の便利さがより一層際立ちます。

古き良き時代の掃除機から最新技術を搭載した現代の掃除機まで、その驚くべき変遷をたどりながら、未来の掃除機の姿まで探ってみましょう。

掃除機の昔と今の違い|歴史を振り返る

昔の掃除機がどんなものだったか、その歴史をたどると今の掃除機の便利さがより一層分かります。

まずは、掃除機がいつ頃誕生して、日本でどのように広まっていったのか見ていきましょう。

掃除機の最古はいつ?

掃除機の原型となるアイデアが生まれたのは、なんと19世紀後半のことです。

世界で最初の真空掃除機として知られているのは、1868年にアメリカのアイヴス・マガフィー氏が発明したものでした。

これは手動でレバーを操作して風を起こし、ゴミを吸い込む仕組みだったそうです。今のような電気式ではなかったんですね。

電気を使った最初の真空掃除機は、1901年にイギリスのヒューバート・セシル・ブース氏によって発明されました。

こちらは大型で、馬車で運んで建物の窓からホースを入れて清掃するようなものだったとか。家庭用とはほど遠いスケール感です。

そして、最初の家庭用電気掃除機と言われるものが登場したのは1905年、アメリカでのこと。

ただし、これまた重さが約40キロもあったそうで、とても手軽に使えるものではなかったようです。

日本の掃除機はいつから?

日本で初めて電気掃除機が発売されたのは、昭和6年(1931年)のことです。

東芝の前身の一つである芝浦製作所が、アメリカのゼネラル・エレクトリック社(GE社)から技術を導入して国産化したものが始まりとされています。

この時の掃除機は、アップライト型(ホウキ型)と呼ばれるものでした。

ただ、当時の日本家屋は畳や板の間が主流で、ほうきやはたきでの掃除が一般的でした。

また、掃除機自体も非常に高価なものだったので、一般家庭にすぐに普及したわけではなかったのです。

掃除機が少しずつ家庭に入り始めたのは、戦後の高度経済成長期以降、生活様式の洋風化が進んでからのことになります。

昭和の掃除機とその特徴

昭和の時代、特に高度経済成長期に入ると、家電製品は「三種の神器」として憧れの的となり、掃除機もその一つとして徐々に家庭に普及し始めました。

昭和30年代(1955年頃~)には、肩から掛けて使うポータブルタイプの掃除機が登場し、少しずつですが日本の住環境に合わせた製品も出てきました。

当時の掃除機は、今のようなコードレスタイプはもちろんなく、キャニスター型が主流でした。本体に車輪がついていて、ホースとノズルを接続して使う形です。

デザインも、現在の洗練されたものと比べると、ずっしりとしていて、いかにも「機械」という印象のものが多かったですね。音もかなり大きかったそうです。

また、ゴミは布フィルターに集める方式が一般的でした。

紙パック式が登場したのは昭和の後期になってからで、それ以前はフィルターにたまったゴミを直接捨てる必要があり、ホコリが舞うこともあったようです。

平成の掃除機、多様化の始まり

平成に入ると、掃除機の進化はさらに加速していきます。この時代に特筆すべきは、掃除機の種類の多様化でしょう。

まず大きな変化としては、1990年代にサイクロン式掃除機が登場したことです。

紙パックが不要で、遠心力でゴミと空気を分離するこの方式は、吸引力が持続しやすいというメリットがあり、人気を博しました。

ダイソンなどが有名ですね。

また、平成も半ばを過ぎると、コードレスタイプのスティッククリーナーが注目を集め始めます。

バッテリー技術の進化により、手軽に使えるコードレス掃除機が実用的になり、サブ機としてだけでなくメイン機として選ぶ家庭も増えました。

そして、平成時代のもう一つの大きなトピックは、ロボット掃除機の登場と普及です。

2000年代初頭に登場したiRobot社の「ルンバ」などは、自動で部屋を掃除してくれるという画期的な製品で、共働き家庭などを中心に支持を広げました。

パナソニックなども平成時代に家庭用ロボット掃除機の試作機を開発しています。まさに掃除のスタイルが大きく変わった時代と言えます。

昔の掃除機の使い方と注意点

昔の掃除機、特に昭和時代のものは、今の感覚で使うと少し戸惑うかもしれません。

まず、コードは手動で巻き取るものがほとんどでした。

本体も重く、階段の移動などは一苦労だったでしょう。

使い方の注意点としては、フィルターの清掃が重要でした。

先ほどもお伝えしたように、初期のものは布フィルターが多く、こまめにゴミを捨てて水洗いしないと吸引力がすぐに落ちてしまったり、目詰まりを起こしたりしました。

また、モーターの性能も今ほど高くなかったため、長時間連続して使用すると熱を持つこともあり、時々休ませながら使うといった配慮も必要だったかもしれません。

大きなゴミや水分を吸い込んでしまうと故障の原因になりやすかったため、事前にほうきである程度大きなゴミを取り除いてから掃除機をかける、といった使い方も一般的でした。

今のように何でも吸い取ってくれるタフさは、まだ無かったのですね。

昔の掃除機の吸引力

昔の掃除機の吸引力についてですが、一概に「弱かった」とは言えないものの、現在の高性能な掃除機と比較すると、やはり差はありました。

当時の技術では、モーターの小型化と高出力を両立させるのが難しく、また、ノズルや本体の設計も空気の流れを効率的に利用するまでには至っていなかった部分があります。

「吸引力の強さ」を示す指標として「吸込仕事率(W)」がありますが、昔の製品のカタログなどを見ると、現在のものより低い数値であることが多いです。

ただ、当時の日本の住環境は畳や板の間が中心で、カーペット敷きの欧米の家庭ほど強力な吸引力を常に必要としていたわけではなかった、という背景もあります。

それでも、「ほうき」や「はたき」に比べれば格段にゴミを吸い取ってくれるため、当時としては画期的な清掃道具でした。

ヘッド部分の形状も、ゴミをかき出すブラシの工夫など、吸引力を補うための改良が少しずつ加えられていました。

掃除機の昔と今の違い|進化を実感

昔の掃除機について見てきましたが、ここからは現代の掃除機がどのように進化してきたのか、その驚きの変化を具体的にご紹介します。

使い勝手も機能も、昔とは比べ物にならないほど向上しているんですよ。

コードレス化とロボット掃除機の登場

現代の掃除機の進化を語る上で欠かせないのが、コードレス化とロボット掃除機の普及です。

コードレス掃除機は、何と言ってもその手軽さが魅力。コンセントの場所を気にする必要がなく、使いたい時にサッと取り出して掃除を始められます。

初期のコードレス掃除機は、吸引力や運転時間に課題がありましたが、リチウムイオン電池をはじめとするバッテリー技術の飛躍的な進歩により、メインの掃除機としても十分使えるパワフルなモデルが次々と登場しています。

スティック型やハンディ型など形状も多様で、用途に合わせて選べるようになりました。

そして先ほども触れましたが、ロボット掃除機は私たちの掃除スタイルに革命をもたらしました。スイッチひとつ、あるいはスケジュール設定しておけば、留守中に自動で床掃除を完了してくれます。

最近では、吸引だけでなく水拭き機能を搭載したものや、AIによるマッピング機能で効率的に部屋を掃除するもの、ゴミを自動で収集するステーション付きのものなど、ますます高機能になっています。

忙しい現代人にとって、まさに救世主のような存在ですね。

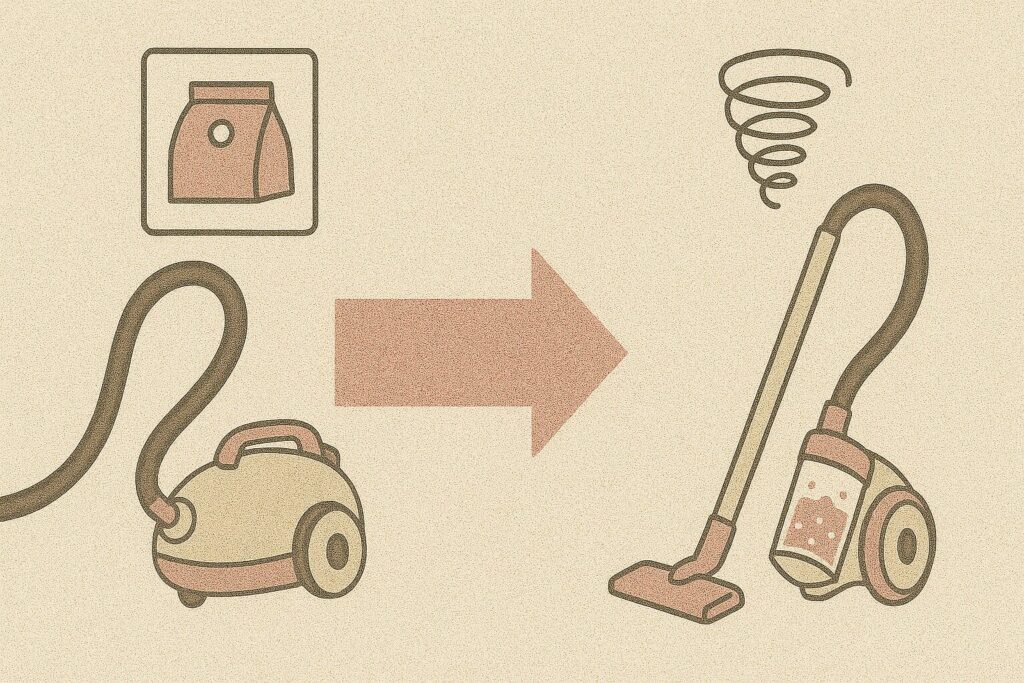

紙パック式からサイクロン式へ

ゴミの集め方にも大きな変化がありました。

かつて主流だった紙パック式は、ゴミに直接触れずに捨てられる手軽さがメリットですが、紙パックのコストがかかる点や、ゴミが溜まってくると吸引力が落ちやすいというデメリットがありました。

そこへ登場したのがサイクロン式です。

1990年代から普及し始めたこの方式は、吸い込んだゴミと空気を遠心力で分離し、ダストカップにゴミを集めます。紙パックが不要なので経済的で、吸引力が持続しやすいのが大きな特徴です。

お手入れの際にはダストカップのゴミを捨てる手間や、フィルターの清掃が必要になりますが、その点を改良したモデルも多く出ています。

現在では、手軽さを重視するなら紙パック式、吸引力の持続性やランニングコストを考えるならサイクロン式と、ライフスタイルに合わせて選べるようになっています。

どちらの方式も、それぞれに進化を続けているんです。

今どきの掃除機は吸引力だけじゃない

昔の掃除機は、とにかく「ゴミを吸う」という基本的な機能が重視されていましたが、今の掃除機はそれだけではありません。吸引力が高いのはもちろんのこと、さまざまな付加価値で私たちの掃除をより快適にしてくれています。

例えば、ヘッドの進化は目覚ましいものがあります。

自走式パワーヘッドは軽い力でスイスイ進みますし、髪の毛などが絡まりにくい工夫がされたブラシ、壁際のゴミを取りやすい「きわ取り」ノズル、LEDライト付きで暗い場所のゴミも見逃さないものなど、かゆいところに手が届く機能が満載です。

また、本体の軽量化も進んでいて、女性や高齢の方でも扱いやすいモデルが増えました。運転音の静音化も大きなポイントで、夜間や集合住宅でも気兼ねなく使えるようになっています。

さらに、排気のキレイさにこだわったモデルや、アタッチメントを交換することで布団クリーナーやハンディクリーナーとして使える多機能な製品も人気です。

掃除する場所や対象に合わせて、最適な一台を選べる時代になったんですね。

掃除機の未来はどう変わる?

これだけ進化してきた掃除機ですが、これからも私たちの生活をより豊かにするために変わり続けていくことでしょう。

AI技術のさらなる活用は、特にロボット掃除機の分野で進むと考えられます。

部屋の状況をより正確に把握し、効率的な掃除ルートを自動で計画するだけでなく、障害物の認識能力も向上し、よりスムーズな自律走行が期待されます。

また、音声アシスタントとの連携も深まり、声だけで掃除の指示ができるのが当たり前になるかもしれません。

センサー技術も進化し、ゴミの種類や量を検知して自動で吸引力を調整したり、掃除が必要な場所を教えてくれたりする機能がより高度になるでしょう。

さらに、IoT家電として他の家電製品や住宅設備と連携し、家全体のスマートホーム化の一翼を担う存在になる可能性もあります。

例えば、空気清浄機と連動して室内の空気環境をトータルで管理したり、セキュリティシステムと連携して異常を知らせたり、といった具合です。

デザイン面でも、よりインテリアに調和するスタイリッシュなものや、コンパクトで収納しやすいものが増えていくのではないでしょうか。

そして、環境への配慮から、省エネ性能の向上やリサイクルしやすい素材の使用なども、ますます重要になってくると考えられます。

総括:掃除機の昔と今の違い

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。