炊飯器に氷を入れるなんて、聞いたことありますか?

驚かれる方が多いんですが、これはお金をかけずにワンランク上の美味しいご飯を炊く魔法のようなテクニックなんです。

ためしてガッテンでも話題になったこの方法、実は科学的根拠があります。

お米の甘みを引き出すアミラーゼという酵素は40℃から60℃で最も活発に働きますが、氷で初期温度を下げることでこの温度帯をゆっくり通過し、甘みをしっかり引き出せるんです。

この記事では、1合や2合など合数別の氷の量、水加減の正しい手順、浸水時間や予約炊飯での注意点まで、失敗しないコツを詳しくご紹介します。

今日の夜ご飯から、簡単テクニックで極上のご飯を味わってみませんか?

炊飯に氷を入れるとなぜ美味しくなるのか

なぜ氷を入れるだけで、いつものお米が高級料亭のような味に変わるのか。

まずはその仕組みを、家電販売員の視点からわかりやすく紐解いていきましょう。

ためしてガッテンでも話題の炊き方

以前、テレビ番組の『ためしてガッテン』でも取り上げられて話題になったので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。

「氷を入れて炊飯する」というシンプルすぎる方法ですが、これは私たちが普段、店頭で高級炊飯器の説明をする際に必ず触れる「温度コントロール」の原理を、マニュアル(手動)で行っていることと同じなんです。

お客様から「高い炊飯器と安い炊飯器、何が違うの?」と聞かれたとき、私はよく「お米への熱の伝え方が違います」とお答えしています。

最新のハイエンドモデルは、内釜の素材やIHの制御技術を駆使して、理想的な温度変化を自動で作ってくれるんですね。でも一般的な炊飯器や、少し年式の古いモデルだと、そこまで緻密な制御が難しいこともあります。

そこで「氷」の出番です。

氷を入れるという行為は、最新の家電がプログラムでやっていることを、物理的に再現してしまう凄いアイデアなんです。

「なんだか難しそう」と身構える必要はありません。ご家庭にある冷凍庫の氷をポンと入れるだけ。たったこれだけのアクションで、まるで土鍋で炊いたような、ワンランク上のご飯に生まれ変わるんですから試さない手はありませんよね。

店舗でのエピソード

先日、炊飯器の買い替えを検討されていたお客様にこの方法をお伝えしたところ、後日わざわざ来店されて「まだ買い替えてないけど、家の炊飯器で氷を入れたら本当に美味しくなった!」と嬉しそうに報告してくださいました。家電を売る立場としては少し複雑ですが(笑)、お客様の笑顔が見られるのは本当に嬉しい瞬間です。

沸騰時間を遅らせて甘みを引き出す

では、なぜ氷を入れると美味しくなるのでしょうか。

その最大の理由は「甘み」の生成メカニズムにあります。

お米のデンプンは、炊飯中に「アミラーゼ」という酵素の働きによって分解され、糖に変わります。これがご飯の甘みの正体です。このアミラーゼ、実は「40℃から60℃」の温度帯で最も活発に働くという性質を持っているんです。

逆に言うと、この温度帯を一瞬で通り過ぎてしまうと、酵素が十分に働く時間がなく、甘みが引き出されないまま炊き上がってしまうんですね。

一般的な炊飯器で普通に炊くと、ヒーターの力で一気に水温が上がり、あっという間に60℃を超えて酵素が失活してしまいがちです。特にヒーター出力の強い早炊きモードなどが美味しくないと言われるのは、この時間が短いことも一因です。

ここで氷を入れるとどうなるでしょうか。

スタート時の水温が極限まで下がりますよね。

氷が溶け、水温が沸騰に向かって上昇していく過程で、この「40℃から60℃」のゾーンをゆっくり、じっくりと通過することになります。

この「意図的な遅延」こそが、酵素にたっぷり仕事をする時間を与え、お米の芯から甘みを引き出す鍵なんです。

ここがポイント

- お米の甘み酵素は40℃~60℃で活性化する

- 通常炊飯だとこの温度帯をすぐに通り過ぎてしまう

- 氷で初期温度を下げることで、酵素が働く時間を長く確保できる

ベチャベチャにならず粒立つ理由

「氷を入れると、ご飯がベチャベチャになりませんか?」という不安の声もよく聞きます。

確かに水分量は気になりますよね。

でも正しい手順で行えば、むしろ逆なんです。

氷を入れて炊いたご飯は、驚くほど「粒立ち」が良くなるんですよ。

これには「ペクチン」という成分が関係しています。

お米の表面には細胞壁があり、そこに含まれるペクチン質は、冷やすことでキュッと引き締まる(硬化する)性質があります。冷たい氷水に浸されたお米は、表面がしっかりと引き締まった状態で炊飯工程に入ります。

炊飯の後半、お釜の中では激しい対流が起き、お米同士がぶつかり合っています。このとき、表面がふやけて柔らかい状態だと、お米が崩れてデンプンが溶け出し、それが「ベタつき」の原因になります。

しかし、氷水で表面が引き締まったお米は、煮崩れしにくく、形状を保ったまま炊き上がります。結果として、外側はしっかり粒感があり、内側はふっくらと熱が通った、いわゆる「外硬内軟(アルデンテ)」な食感が実現するんです。

夏場の炊飯で失敗しないための対策

夏場にご飯を炊くと、「なんだか美味しくない」「すぐに黄色くなる」と感じたことはありませんか?

でも実はそれ、炊飯器の故障ではなく「水温」が原因のことが多いんです。

日本の夏、特に最近の猛暑では、水道水の温度が25℃~30℃近くまで上がることがあります。さらに気密性の高い現代のキッチンでは室温も高いですよね。

この「ぬるい水」で炊飯をスタートすると、先ほどお話しした「40℃~60℃の甘みゾーン」を一瞬で通り過ぎてしまうだけでなく、吸水が急激に進みすぎてお米の表面がふやけ、煮崩れの原因になります。

パナソニックや三菱電機といったメーカーの上位機種には、センサーで水温や室温を検知し、夏場なら自動で火力を調整するAI機能が搭載されています。

しかしそうでない炊飯器の場合、夏場は圧倒的に条件が悪くなります。

だからこそ、夏場は積極的に「氷」を使っていただきたいんです。

氷を入れることは、単なる美味しさの追求だけでなく、「冬場の最適な水温環境を人工的に再現する」という、環境補正の役割も果たしてくれるんですよ。

夏の炊飯の落とし穴

水道水の温度が高い夏場は、酵素が働く時間が短くなり、甘みが減少しがちです。また、吸水過多でベタつきやすくなるため、氷による温度リセットが特に効果的です。

玄米もふっくら炊き上げるコツ

健康意識の高いお客様から「玄米を食べているけれど、ボソボソして美味しくない」というご相談を受けることも多いです。

実は、氷炊飯は白米以上に「玄米」でその真価を発揮するんです。

玄米は硬い「糠(ぬか)層」に覆われているため、中心部まで水を吸わせるのに時間がかかります。通常の炊飯だと、吸水が不十分なまま加熱が進んでしまい、芯が残ったりボソボソした食感になりがちです。

ここで氷を入れて水温を下げてあげると、沸騰までの時間が延び、その分、加熱工程の中で実質的な「浸漬時間」を長く確保できます。

低温状態でじっくりと時間をかけて温度を上げることで、硬い糠層がゆっくりと軟化し、お米の芯まで水分と熱が浸透します。

実際に試されたお客様からは「土鍋で炊いたみたいにふっくらした!」「玄米特有の臭みが減って食べやすくなった」と嬉しいお声をたくさんいただいています。

玄米食を挫折しかけている方は、新しい炊飯器を買う前に、ぜひ一度「氷」を試してみてください。

炊飯へ氷を入れる手順と水加減のポイント

仕組みがわかったところで、ここからは実践編です。

「ただ氷を入れればいい」と思って適当にやってしまうと、水加減を失敗してベチャベチャご飯になってしまうことも。

ここでは、私が普段お客様にお伝えしている、絶対に失敗しない手順と黄金比をご紹介しますね。

1合や2合など合数別の氷の量

まずは氷の量です。

多すぎても沸騰まで時間がかかりすぎてしまいますし、少なすぎると効果が薄れてしまいます。

基本の目安として覚えておいていただきたいのは、「お米1合に対して、氷40g程度」というバランスです。

ご家庭の製氷機で作る一般的な角氷であれば、だいたい2個から3個くらいが目安ですね。2合ならその倍の80g程度(氷5~6個)といった具合です。

もちろん厳密に計量スケールで測るのがベストですが、毎日のことですから「1合につき氷2~3個」とざっくり覚えておくだけでも十分効果はあります。

| お米の量 | 氷の目安(個数) | 重さの目安 |

|---|---|---|

| 1合 | 2~3個 | 約40g |

| 2合 | 5~6個 | 約80g |

| 3合 | 8~9個 | 約120g |

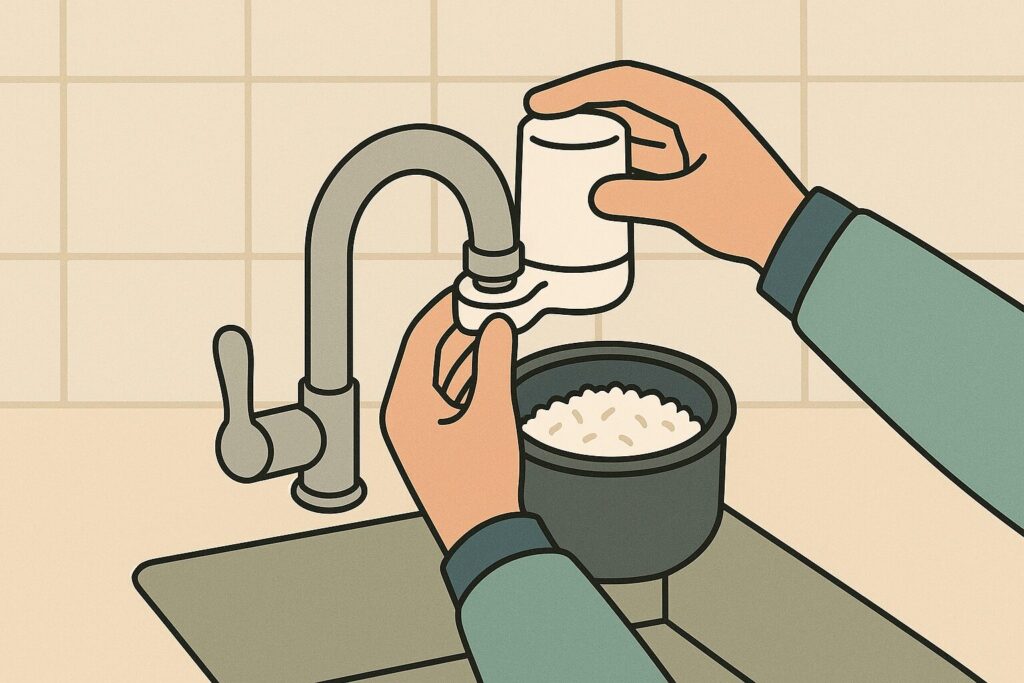

水加減を間違えないための正しい順番

ここが一番重要です!

氷炊飯で失敗する方のほとんどが「水加減」でミスをしています。

よくある間違いが、「規定の目盛りまで水を入れた後に、氷を追加してしまう」こと。

これだと氷が溶けた分だけ水が増えて、確実にベチャベチャになります。

物理の「質量保存の法則」なんて言葉を出すと難しく聞こえますが、やることは単純です。

必ず以下の順番を守ってください。

- お米を研いで、水をしっかり切る。

- お釜にお米を入れる。

- 先に「氷」を入れる。

- その上から、目盛り(定水位線)まで水を注ぐ。

この「先入れ」が絶対ルールです。氷が入った状態で水位を目盛りに合わせれば、氷が溶けてもトータルの水分量は変わりません。これさえ守れば、水加減での失敗はなくなりますよ。

また、正確な計量には道具も大切です。私も愛用しているマーナの「極 お米計量カップ」などは、すりきりがしやすくお米の量を正確に測れるので、こういった繊細な水加減をするときには特におすすめです。

美味しいご飯を炊くための浸水時間

「氷を入れたら、浸水時間はどうすればいいの?」という質問もよく頂きます。

基本的には、氷を入れた状態で夏場でも30分~1時間程度置いておくのがベストです。

氷水で冷やされた状態だと、お米の吸水速度は常温よりもゆっくりになります。

その分、じっくりと時間をかけて中心部まで水分を行き渡らせる必要があります。浸水させている間に、お米のペクチン質が硬化し、粒立ちの良い状態が作られます。

もし時間がない場合はすぐに炊飯スイッチを押しても、通常の炊飯よりは美味しく炊けますが、余裕があれば「冷たい水でじっくり吸水」させてあげると、より極上の仕上がりになりますよ。

ちなみに、三菱電機の「本炭釜」などは、超音波振動で吸水を促進する機能を持っていますが、手動でやる場合は「時間」がその代わりをしてくれると考えてください。

予約炊飯で氷を使う場合の注意点

共働きのご家庭などでは、朝セットして夜炊き上がるように「予約炊飯」を使われる方も多いですよね。

この場合、氷を入れても大丈夫なのでしょうか?

結論から言うと、予約炊飯でも氷は有効ですが過度な期待は禁物です。

長時間の予約(例えば8時間後など)の場合、炊飯が始まる前に氷は完全に溶け、水温も室温に戻ってしまっている可能性が高いからです。

ただ、夏場においては、予約待機中の水温上昇を抑え、お米が傷むのを防ぐ(雑菌の繁殖を抑える)という意味で、氷を入れるメリットは十分にあります。

予約時の注意点としては、氷が溶けて小さくなった状態で水位が変わってしまわないよう、先ほどお伝えした「氷を先に入れてから水を合わせる」ルールをより徹底することですね。

予約の場合でも手順は変わりません。

長時間の予約について

長時間放置すると氷は溶けてしまいますが、初期の低温状態を保つことでお米の劣化を防げます。腐敗防止の観点からも夏場の予約炊飯には氷がおすすめです。

水道水ではなく浄水を使うメリット

せっかく氷を使って美味しく炊くなら、その「氷」と「水」の質にも少しだけこだわってみませんか?

料理において水は単なる溶媒ではなく、ご飯の重量の約60%を占める重要な「食材」なんです。

ご家庭の製氷機で作る氷は、水道水をそのまま凍らせたものが多いと思います。

水が凍る際、純粋な水から先に凍っていく「凝固濃縮」という現象が起き、ミネラルやカルキ成分、不純物が氷の中に閉じ込められたり濃縮されたりします。これが炊飯時に溶け出すと、雑味やカルキ臭の原因になることがあるんです。

可能であれば、「浄水器を通した水」で作った氷、あるいは市販の「純氷(ロックアイス)」を使ってみてください。これだけで雑味が消え、お米本来の香りがスッと立ち上がります。

私が働いている売り場でも、クリンスイなどの浄水器は炊飯用として非常に人気があります。最近は「お米を美味しく炊くためのカートリッジ」なんていうのも出ているくらい、水質は重要視されているんですよ。

毎日の炊飯に氷を取り入れよう

ここまで、氷を使った炊飯テクニックについて詳しくご紹介してきました。

「氷を入れるだけ」というあまりに簡単な方法ですが、そこには酵素活性や熱伝導といった、しっかりとしたロジックが詰まっています。

もちろん、タイガーの「土鍋ご泡火炊き」のような最高級炊飯器を買えば、ボタン一つで究極のご飯が炊けるかもしれません。

でも今ある炊飯器でも、私たちの工夫一つでそれに迫る味を出せるというのはワクワクしませんか?

毎日の食卓に並ぶ白いご飯が美味しいと、それだけで一日が幸せな気分になりますよね。

「今日の夜ご飯から試してみようかな」と思っていただけたら、ぜひ製氷皿の氷をポンと2つ3つ、お釜に入れてみてください。きっと、炊き上がりの湯気の香りから違いを感じていただけるはずです。

もし万が一、水加減を失敗して柔らかくなりすぎてしまっても、ラップに包んで冷凍庫に入れれば大丈夫。解凍して電子レンジで温めれば、余分な水分が飛んで美味しく復活しますから、恐れずにチャレンジしてみてくださいね。

参考文献・出典について

本記事におけるお米の栄養成分や特性に関する記述は、文部科学省の「日本食品標準成分表」等の公的データを参考にしています。(出典:文部科学省『日本食品標準成分表(八訂)増補2020年』)