新しい炊飯器を購入する際、「炊飯器のワット数ってどのくらいなんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?

炊飯器といっても、3合炊きから5合炊き、マイコン式からIH式まで種類が豊富で、それぞれ消費電力が大きく異なります。特に最近の高性能なモデルでは、電気代への影響やコンセントやブレーカーとの関係も気になるところですよね。

実は炊飯時と保温時では電力使用量が全く違いますし、容量や加熱方式によっても最大ワット数は変わってきます。家電量販店で働いていると、お客様から「新しい炊飯器を買ったら電気代が心配で…」というご相談をよくいただくんです。

また、他の家電との同時使用や、コンセントまわりの安全な使い方についても、意外と知らない方が多いようです。毎日使う炊飯器だからこそ、ワット数や消費電力について正しく理解して、安全で経済的に使いたいですよね。

この記事では炊飯器のワット数について、基本的な知識から実用的な情報までわかりやすくお伝えしていきます。きっとあなたの炊飯器選びや日々の使い方の参考になると思いますよ!

炊飯器のワット数の基本

- 炊飯器の最大ワット数

- 3合・5合炊きのワット数

- 加熱方式での消費電力比較

- 保温時は少ない?

- 24時間保温の電気代

まずは、炊飯器のワット数に関する基本的な知識から見ていきましょう。

炊飯器といっても、炊飯時と保温時では電力の使い方が全く違いますし、容量や加熱方式によっても必要なワット数は変わってくるんです。

このあたりを理解しておくと、電気代の節約や安全な使い方にもつながりますよ。

炊飯器の最大ワット数

炊飯器のワット数を考えるとき、一番大切なのが「最大ワット数(最大消費電力)」です。

これは、炊飯器が動作中に最も電力を使う瞬間の数値を示しています。

炊飯器は、炊飯ボタンを押してからずっと同じ電力を使っているわけではありません。お米に水を吸わせる工程ではそれほど電力を使わず、内釜の温度を一気に上げて沸騰させる工程で、瞬間的にこの「最大ワット数」に達するんです。

では、その最大ワット数はどれくらいなのでしょうか?

このように、主流のIH式炊飯器(5.5合炊き)だと、1200Wから1400W程度になるモデルがとても多いですね。電子レンジや電気ケトルと並んで、キッチン家電の中でも特に消費電力が大きいことがわかります。

一方で、炊飯1回あたりにかかる総電力量を示す「炊飯時消費電力量(Wh)」という表記もあります。こちらは「ワット時」と読み、1回炊飯するのに使った電気の総量(電力 × 時間)です。最大ワット数(W)が「瞬間のパワー」だとすれば、消費電力量(Wh)は「使った電気の合計」というイメージですね。

家電量販店でも「炊飯器を買ったら、電子レンジと一緒に使うとブレーカーが落ちるようになった」とご相談いただくことがありますが、その原因のほとんどは、この「最大ワット数」なんです。購入時にはぜひチェックしてほしいポイントですね。

この最大ワット数がなぜ重要なのかは、後ほど「ブレーカー」や「コンセント」の項目で詳しく解説します。

3合・5合炊きのワット数

炊飯器のワット数は、炊飯できる容量によっても変わってきます。当然ですが、容量が大きい(5合炊き)方が、小さい(3合炊き)よりも最大ワット数は大きくなります。

理由はシンプルで、より多くのお米と水を高温で沸騰させるために、より大きなパワー(電力)が必要になるからなんです。

具体的な目安としては、以下のようになります。

| 加熱方式 | 小容量(3合・3.5合) | 主流(5合・5.5合) |

|---|---|---|

| マイコン式 | 約350W~500W | 約600W~800W |

| IH式 | 約700W~1000W | 約1200W~1400W |

このように、同じIH式でも3.5合炊きなら700W程度なのに対し、5.5合炊きになると1200W以上と、大きな差があるのがわかりますね。

このワット数の違いは、もちろん電気代にも少し影響します。1回あたりの炊飯にかかる電気代は、容量や機種にもよりますが、例えば以下のような目安があります。

「大は小を兼ねる」と考えて、つい大きめの5.5合炊きを選びがちですよね。

でも、もし1~2人暮らしで毎食1~2合しか炊かないのであれば、3合炊きを選ぶほうが最大ワット数も抑えられ、毎回の電気代も少しお得になる可能性がある、ということですね。

また、炊飯器は容量いっぱいよりも、5割から7割ほどの量で炊くときが一番おいしく炊けるように設計されていることが多いので、ご家庭の人数やライフスタイルに合ったジャストサイズを選ぶのが、実はとても大切なんです。

加熱方式での消費電力比較

炊飯器のワット数を左右する最も大きな要因が、この「加熱方式」の違いです。

現在、主な加熱方式は「マイコン式」「IH式」「圧力IH式」の3種類ありますね。

一般的には、「マイコン式 < IH式 < 圧力IH式」の順に最大ワット数が高くなる傾向にあります。

それぞれの特徴とワット数の目安を見てみましょう。

マイコン式

昔からあるタイプで、炊飯器の底にあるヒーターで内釜を間接的に加熱します。構造がシンプルな分、最大ワット数は5.5合炊きでも600W~800W程度と、IH式に比べてかなり低めです。本体価格がお手頃なのも嬉しいポイントですね。

ただし、IH式に比べると火力が弱く、炊きムラが出やすいというデメリットもあります。

IH式(電磁誘導加熱)

現在の主流ですね。電磁誘導の力で、内釜自体を直接発熱させます。

釜全体を均一に高火力で加熱できるため、炊きムラが少なく、お米の芯までふっくら炊き上げられるのが特徴です。高火力な分、最大ワット数は1200W~1400W程度と高くなります。

圧力IH式

IH式の加熱に加え、炊飯中に内釜に圧力をかけるタイプです。圧力をかけることで水の沸点が100℃以上に上がり、さらに高温でお米の甘みやもちもち感を引き出します。

最も高性能な分、最大ワット数も1200W~1400W以上と、IH式と同等かそれ以上になる傾向があります。

最近はIH式や圧力IH式が圧倒的に人気ですが、ワット数を最優先で気にする方や、一人暮らしでそこまで炊きあがりにこだわらない方には、あえてマイコン式をおすすめすることもありますよ。

価格も抑えられますしね。

ここで、各方式のワット数と電気代の目安を比較表にまとめてみます。

| 加熱方式 (5.5合) | 最大ワット数(目安) | 炊飯1回(目安) | 保温1時間(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| マイコン式 | 600~800W | 約4.5円 | 約0.5円 | ワット数が低い。安価。火力が弱め。 |

| IH式 | 1200~1400W | 約5.0円 | 約0.5円 | ワット数が高い。高火力で美味しく炊ける。 |

| 圧力IH式 | 1200~1400W以上 | 約5.3円 | 約0.5円 | ワット数が高い。高温高圧でもちもちに炊ける。 |

「早炊きモードはどうなの?」と聞かれることもありますが、早炊きは炊飯時間を短縮する分、高温で一気に炊き上げるため、通常炊飯と比べて電気代(Wh)に大きな差は出ないモデルがほとんどです。

節約のために早炊きを選ぶ、というほどの効果は期待しなくて良いと思います。

保温時は少ない?

炊飯時に1200W以上も使うと聞くと、「じゃあ保温もすごく電気を使っているんじゃ…」と心配になるかもしれませんね。

でも、安心してください。

炊飯時の最大ワット数に比べると、保温時に使うワット数はかなり少ないんです。

保温機能は、炊飯のように高温で加熱し続けるわけではありません。約70℃前後の食べごろの温度をキープするために、温度が下がったらヒーターをONにし、一定温度になったらOFFにする、という動作を断続的に繰り返しています。

炊飯時の最大1400Wと比べると、本当にわずかな電力ですよね。

ここでちょっとした豆知識なんですが、実は保温時の消費電力は、高性能なIH式や圧力IH式の方が、マイコン式よりも少ない傾向があるんです。

マイコン式は炊飯時のワット数は低いですが、保温効率はIH式などに劣る場合があるんですね。

とはいえ、1時間あたりの差はごくわずかです。

なので、ただ「少ないから」といって保温し続けるのはあまりおすすめできません。

保温時間が長くなるともちろん電気代は積み重なっていきます。それ以上にご飯の味がどんどん落ちてしまうのが大きなデメリットです。

ご飯が黄ばんだり、乾燥してカピカピになったり、特有のニオイが出てきたり…。

せっかく美味しく炊けても台無しですよね。

24時間保温の電気代

1時間あたりの保温電気代はわずかでも、さすがに24時間つけっぱなしにするとどうなるでしょうか?

仮に、1時間あたりの平均消費電力が20Wの炊飯器(5.5合IH式の平均的な数値)で計算してみますね。

先ほど、炊飯1回あたりの電気代が約5円という目安を出しました。

ということは、24時間保温すると、なんと炊飯約3回分に相当する電気代がかかってしまうんです。

これはちょっと勿体ないですよね。

ところで、ごはんを温かく保つ方法として、「保温し続ける」のと「冷凍して電子レンジで解凍する」のは、どちらが経済的なのでしょうか?

電子レンジ(600W)でごはん1膳(約2分)を解凍する場合の電気代は、約0.6~1円程度が目安です。

保温の電気代(1時間約0.5円~)と比較すると、だいたい保温時間が3~4時間を超えるあたりから、電子レンジで解凍する方が経済的になってくると言えますね。

私もついつい保温機能に頼ってしまうんですが、やっぱり味が落ちるのが気になります…。

美味しく、そして経済的に食べるなら、4時間以内に食べきるか、炊きあがったらすぐにラップで小分けにして、粗熱が取れたら冷凍保存するのが一番のおすすめですよ!

炊飯器のワット数と注意点

- 消費電力とブレーカーの関係

- コンセントで気をつけること

- 1500Wを超えるとどうなる?

- 消費電力が少ない炊飯器3選

炊飯器のワット数が高いことは、美味しいごはんを炊くために必要なんですが、同時にいくつかの注意点も出てきます。

特に「ブレーカー」と「コンセント」の問題は、安全に使うために絶対に知っておいてほしいことなんです。

ここでは、その危険性と対策、そして消費電力が少ない炊飯器の選び方について解説しますね。

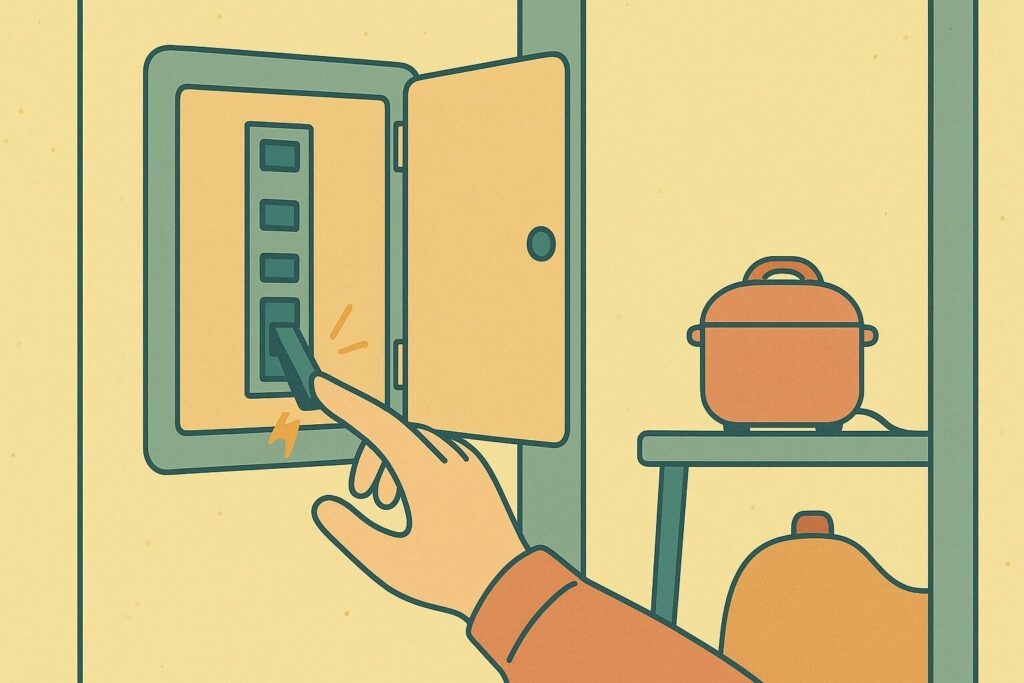

消費電力とブレーカーの関係

「炊飯器を使い始めたら、よくブレーカーが落ちるようになった」という経験はありませんか?

これは、炊飯器の高いワット数(消費電力)が原因です。

ご家庭にある分電盤(ブレーカーボックス)には、一度に安全に使える電気の総量(アンペア数)に上限が決められています。

アンペア(A)とワット(W)の関係は、日本の電圧は100Vなので、「W(電力) = 100V × A(電流)」と、とてもシンプルです。

つまり、10Aなら1000W、20Aなら2000Wが目安となります。

ご家庭のブレーカーには、主に2種類あります。

問題になるのは、主に2つ目の「安全ブレーカー」です。

例えば、キッチンの回路が20A(2000W)だったとします。ここで、IH炊飯器(最大1300W)の炊飯ボタンを押したタイミングで、電子レンジ(最大1400W)の温めをスタートさせたらどうなるでしょう?

1300W (炊飯器) + 1400W (電子レンジ) = 2700W

はい、キッチンの回路の上限である2000Wを大幅に超えてしまいました。

この瞬間、安全ブレーカーが「電気が使われすぎです!危険です!」と判断し、自動的にキッチンの電気を遮断します。これが「ブレーカーが落ちる」正体です。

これらのうち2つを同時に同じ回路で使うと、2000Wの上限を超える可能性が非常に高くなります。

対策としては、「使う時間をずらす」(炊飯中はレンジを使わないなど)か、「別の回路のコンセントを使う」のが基本です。

ただし、キッチンのコンセントがダメだからといって、「リビング側のコンセントから延長コードで…」というのは非推奨です!

延長コードの話は次でしますね。

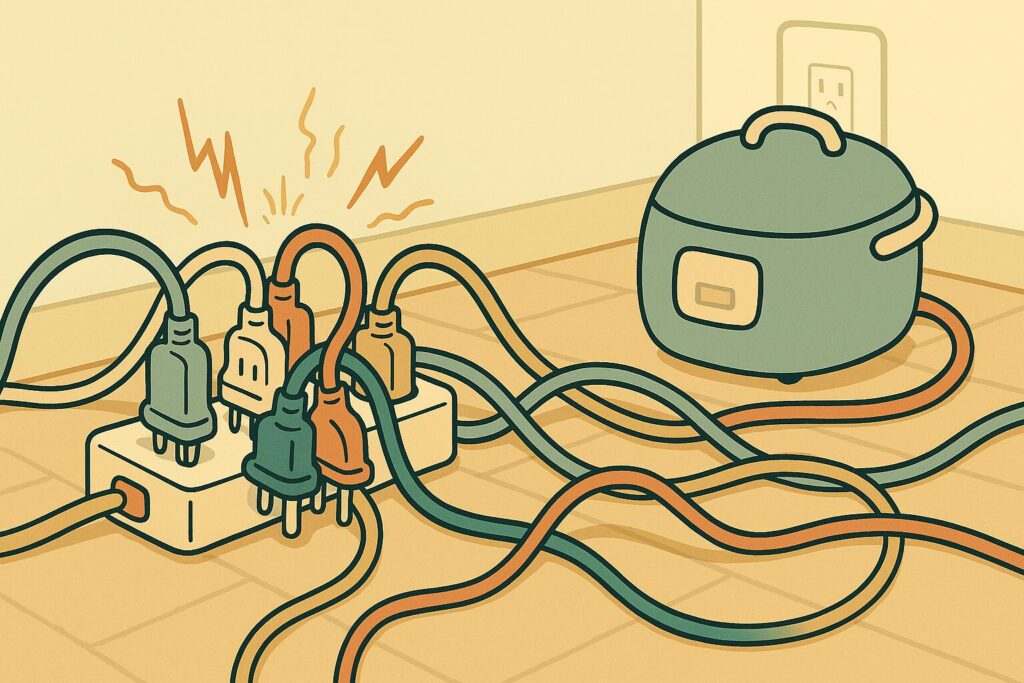

コンセントで気をつけること

ブレーカーと並んで、いえ、それ以上に気をつけてほしいのが「コンセント」の使い方です。

結論から言うと、炊飯器のような1000Wを超える高ワット数家電は、必ず壁のコンセントに、直接、そして単独で接続してください。これが鉄則です。

なぜなら、私たちが普段使っている壁のコンセント(2口)にも、安全に使える電力の上限が法律で決まっており、それは「1箇所につき合計1500Wまで」と定められているからなんです。

IH炊飯器の最大ワット数は約1300Wでしたね。

ということは、炊飯器を挿したコンセントの、もう片方の口で使えるのは、残りたったの200Wしかありません。

スマホの充電くらいしかできませんね…。

もし、そのコンセントに電源タップ(タコ足配線)を挿して、炊飯器(1300W)と電気ケトル(1200W)を同時に使ったら…?

1300W + 1200W = 2500W

コンセントの上限1500Wを1000Wもオーバーしています。

これは非常に危険な状態で、コンセントやプラグが異常発熱し、発火・火災の原因になります。

延長コードの使用も原則NGです

「コンセントが足りないから延長コードを使いたい」というお気持ち、とてもよくわかります。ですが、炊飯器に延長コードを使うのは、安全上まったくおすすめできません。

キッチン周りは家電だらけで、本当にコンセントが足りなくなりがちですよね…。

でも、炊飯器、電子レンジ、電気ケトル、トースター。

これらの「熱を出す家電」は、延長コードを絶対に使わず、「壁のコンセントにそれぞれ単独で挿す!」と覚えてください。

これは家電量販店の店員として、お客様の安全のために強くお伝えしたいことです。

1500Wを超えるとどうなる?

先ほど、コンセントの上限は1500Wだとお伝えしました。では、もしこの1500Wを超えて使い続けると、具体的に何が起こるのでしょうか?

「ブレーカーが落ちるだけでしょ?」と思うかもしれませんが、実はそう単純ではないんです。

ここが一番怖いところなんですが、キッチンの安全ブレーカーは2000Wで落ちる設定、でもコンセントの限界は1500Wです。つまり、1500Wから2000Wの間の電力を使っている時、「ブレーカーは落ちないけれど、コンセントは限界を超えて悲鳴を上げている」という、「静かな危険」状態が存在するんです。

例えば、IH炊飯器(1300W)と、少し古めのトースター(500W)を同じコンセントで使ったとします。合計は1800W。安全ブレーカー(2000W)は落ちません。でも、コンセント(1500W)は容量オーバーです。

この状態が続くと、電気が流れすぎる「過電流」によって、コンセントプラグや、壁の中の見えない配線がジワジワと異常発熱します。その熱がコードの被膜を溶かしたり、周りのホコリや建材に燃え移ったりして、火災を引き起こす原因となるんです。

もう一つ、キッチンで怖いのが「トラッキング火災」です。

これは、コンセントとプラグの隙間に溜まったホコリが、炊飯器から出る水蒸気などの湿気を吸うことで電気を通しやすい状態になり、ショート(漏電)して発火する火災です。

炊飯器置き場や冷蔵庫の裏など、湿気やホコリが溜まりやすい場所は特に注意が必要です。

1500Wという数字は安全を守るための大切なライン。

絶対に超えないように注意しましょう!

消費電力が少ない炊飯器3選

「うちのキッチン、ブレーカーが心配…」

「コンセントがどうしても足りない」

というご家庭もあるかと思います。

そんな方には、最大ワット数(最大消費電力)が比較的少ない炊飯器を選ぶ、という選択肢もありますよ。

消費電力が少ない炊飯器を選ぶポイントは、これまでお話ししてきたことの復習になります。

これらの特徴を踏まえて、私がワット数を気にする方におすすめしたい具体的な3モデルをご紹介しますね。

アイリスオーヤマ マイコン式ジャー炊飯器 RC-MGA30

特徴的なのは、やはりマイコン式であることによるワット数の低さです。このモデルはエコ炊き(省エネ)モードを搭載しており、電気代を意識する方にもぴったりです。

最近のマイコン式は、お米の銘柄や食感に合わせて炊き分ける機能が充実しているモデルも多く、価格もお手頃なのが嬉しいポイントですね。

一昔前は「マイコン式=美味しくない」というイメージもありましたが、最近のモデルは本当に進化していて、侮れないんですよ。

タイガー マイコンジャー炊飯器 JBH-G102

こちらもマイコン式のモデルです。「黒厚釜」などで炊きあがりの美味しさにも配慮しつつ、電気代を抑える「エコ炊き」メニューを搭載しています。

シンプルな機能と使いやすさで根強い人気がありますね。ワット数も5.5合炊きで650W程度と、IH式の約半分です。

シャープ IH式炊飯器 PLAINLY KS-HF05B-B

こちらはIH式ですが、3合炊きの小容量モデルです。「IHの美味しいごはんが食べたい、でもワット数も気になる」という方におすすめです。

最大ワット数は700W程度と、5.5合のIHモデル(1200W~)と比べるとかなり抑えられています。デザインがシンプルでお手入れしやすいのも人気の理由です。

ここで紹介したモデル以外にも、消費電力を抑えた炊飯器は色々あります。

家電量販店では、値札や本体側面のシールに必ず「最大消費電力 ◯◯W」と記載されていますので、ワット数が気になる方は、ぜひその数値をチェックしてから選んでみてくださいね。

総括:炊飯器のワット数について

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。