毎日使う炊飯器の電気代、実はどのくらいかかっているかご存知ですか?

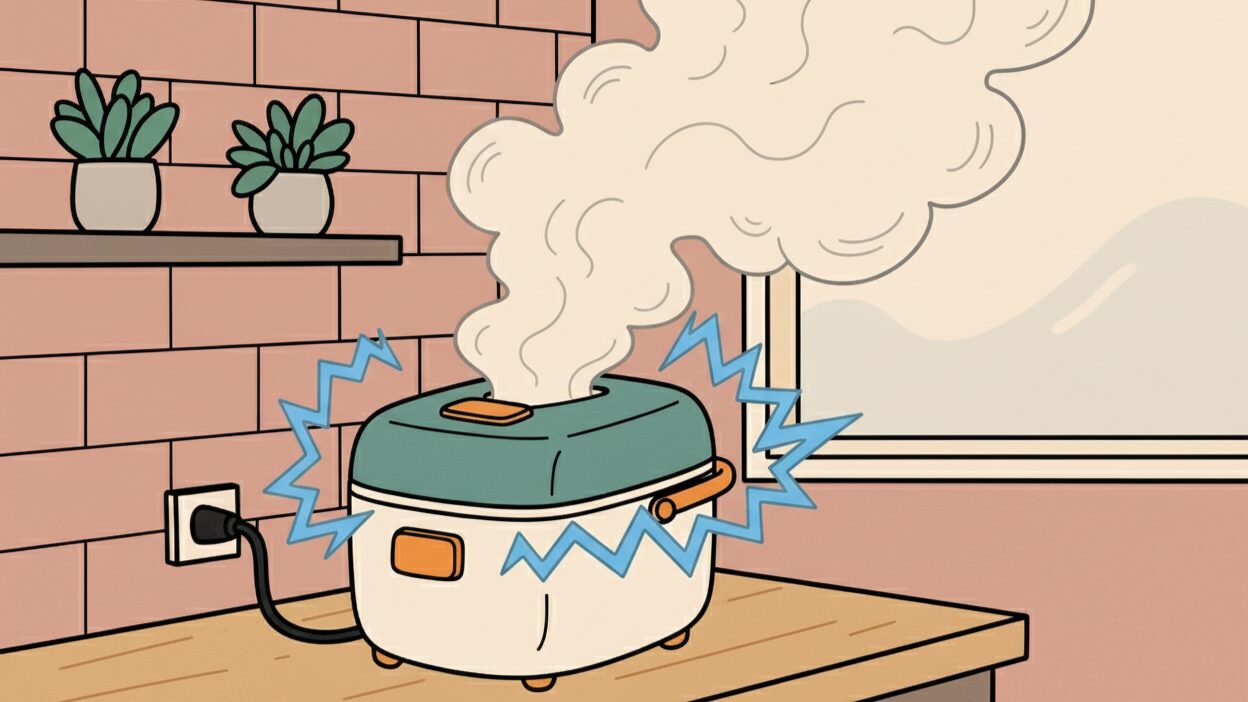

電子レンジと同時に使ったときにブレーカーが落ちてしまった経験があると、「うちの炊飯器、電気を使いすぎているのでは」と心配になりますよね。

実際に炊飯器の消費電力を比較してみると、IH式とマイコン式では大きな違いがあり、特に炊飯時の瞬間的な電力使用量は想像以上に高くなることがあります。

さらに、長時間の保温や早炊き機能を使った場合の電気代はどうなるのでしょうか?

最近ではキャンプなどでポータブル電源を使って炊飯器を動かしたいという方も増えており、どの程度の電力が必要なのか気になるところです。

この記事では、炊飯器の基本的な電力消費の仕組みから節約術、そして省エネ性能のランキングまで、炊飯器の電気代に関する疑問を詳しく解説していきます。

気になる炊飯器の消費電力!基本を解説

- IHとマイコンの消費電力比較

- 3合炊きと5合炊きの消費電力の違い

- 知っておきたいワット数の最大値

- 瞬間的に上がる炊飯時の電力

- 炊飯器でブレーカーが落ちる原因

- 電気代が安いマイコン式炊飯器

毎日使う炊飯器だからこそ、「電気代ってどれくらいなんだろう?」と気になりますよね。

この章では、炊飯器の消費電力に関する基本的な知識を、分かりやすく解説していきますね。

IH式とマイコン式の違いや、炊飯時と保温時の電力のことなど、知っておくと便利なポイントがたくさんありますので、一緒に見ていきましょう。

IHとマイコンの消費電力比較

炊飯器の消費電力を考える上で、まず知っておきたいのが「IH式」と「マイコン式」という加熱方式の違いなんです。この2つ、実は消費電力に結構な差があるんですよ。

お店でもよく「どっちがいいの?」とご質問をいただくのですが、単純な消費電力(W)だけで見ると、マイコン式の方が小さい傾向にあります。一方で、IH式はパワフルな分、消費電力も大きくなるんですね。

具体的にどれくらい違うのか、一般的な5.5合炊きを例に比較表を作ってみました。

| 加熱方式 | 最大消費電力(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| IH式 | 約1000W~1400W | 内釜自体が発熱し、高火力で炊きムラが少ない。ふっくら美味しいご飯が炊けるのが魅力です。 |

| マイコン式 | 約600W~800W | 本体の底にあるヒーターで内釜を温める方式。構造がシンプルで価格が手頃なモデルが多いですね。 |

このように、IH式はマイコン式の約2倍近い消費電力になることもあります。

ただ、これはあくまで「最大」の数値なんです。IH式は熱効率が良いので、実際の炊飯時間はマイコン式より短くなる傾向があります。

そのため、1回あたりの電気代で考えると実はそこまで大きな差にはならないことも多いんですよ。このあたりは後ほど詳しく解説しますね。

3合炊きと5合炊きの消費電力の違い

炊飯器の消費電力は、炊飯容量によっても変わってきます。

一般的には、容量が大きいモデルほど消費電力も高くなる傾向がありますね。一人暮らし向けの3合炊きと、ファミリー向けの5.5合炊きでは、どれくらい違うのでしょうか?

これも加熱方式によって変わってきますが、目安としては以下のようになります。

やはり、たくさん炊ける5.5合炊きの方がパワーが必要な分、消費電力も大きくなりますね。

ただ、ここで一つ注意したいポイントがあります。

それは「少ない量を大きな炊飯器で炊くのは効率が悪い」ということです。

例えば、5.5合炊きの炊飯器で1合だけ炊いたとしても、消費電力が大きく下がるわけではないんです。炊飯器は、その容量の7~8割くらいを炊くときに最も効率よく美味しく炊けるように設計されています。

毎回少量しか炊かないのに大きな炊飯器を使うと、少しもったいない電気代になってしまうかもしれませんね。ご家庭の人数や、一度に炊く量に合わせて炊飯器のサイズを選ぶのが、節約にも繋がる嬉しいポイントだと思います。

知っておきたいワット数の最大値

炊飯器のスペック表を見ていると、「最大消費電力」という項目がありますよね。

例えば「1200W」と書かれていると、「炊飯中ずっと1200Wも使っているの?」と心配になるかもしれません。

でも、安心してください。

この「最大消費電力」というのは、炊飯工程の中で最も電力を使う瞬間の数値なんです。

炊飯器はずっと同じパワーで動き続けているわけではありません。お米に水を吸わせる「ひたし」の工程や、炊き上がった後の「蒸らし」の工程では、ほとんど電力を使っていません。

一番電力を使うのは、釜の温度を一気に上げて沸騰させる、いわゆる「炊き上げ」のタイミングです。この時に、スペックに書かれている最大値に近い電力が使われるんですね。

その後は、火力を調整しながら炊き上げるので、消費電力は下がっていきます。

「W(ワット)」と「Wh(ワットアワー)」の違い

W(ワット)は、その瞬間にどれくらいの電力を消費しているかを示す「パワーの大きさ」です。

Wh(ワットアワー)は、実際にどれくらいの電気を使ったかを示す「電気の量」になります。1回の炊飯にかかる電気代を計算するときに見るのは、こちらのWhの方ですね。

ですから、最大消費電力が1200Wと高くても、1回の炊飯にかかる電気代がものすごく高くなるわけではない、ということです。この違いを知っておくと、家電のスペックを見るときに少し安心できるんじゃないでしょうか。

瞬間的に上がる炊飯時の電力

先ほどもお伝えしたように、炊飯器の消費電力は炊飯中に常に変動しています。その中でも、特に瞬間的に電力がグッと上がるのが「炊き上げ」の工程です。

この時、炊飯器は内釜の温度を急速に100℃以上に高めるため、持っているパワーを最大限に使います。IH式炊飯器で1200Wや1400Wといった高い最大消費電力が設定されているのは、この炊き上げ工程で一気に高火力を実現するためなんですね。

このパワーがあるからこそ、お米一粒一粒の芯まで熱が伝わって、甘くて美味しいご飯が炊き上がるわけです。

この「瞬間的な電力の上昇」が、実は次のテーマである「ブレーカーが落ちる原因」に大きく関係してきます。

「炊飯ボタンを押した瞬間に、キッチンの照明が少し暗くなる気がする…」なんて経験ありませんか?

それは、炊飯器が炊き上げのために大きな電力を使い始めたサインかもしれませんね。

炊飯器が頑張って美味しいご飯を炊こうとしている証拠でもあるのですが、他の家電との兼ね合いには少し注意が必要になってきます。特にキッチン周りは、電子レンジや電気ケトルなど、同じように消費電力が大きい家電が集まりやすい場所なので、少し工夫が必要になる場合もありますね。

炊飯器でブレーカーが落ちる原因

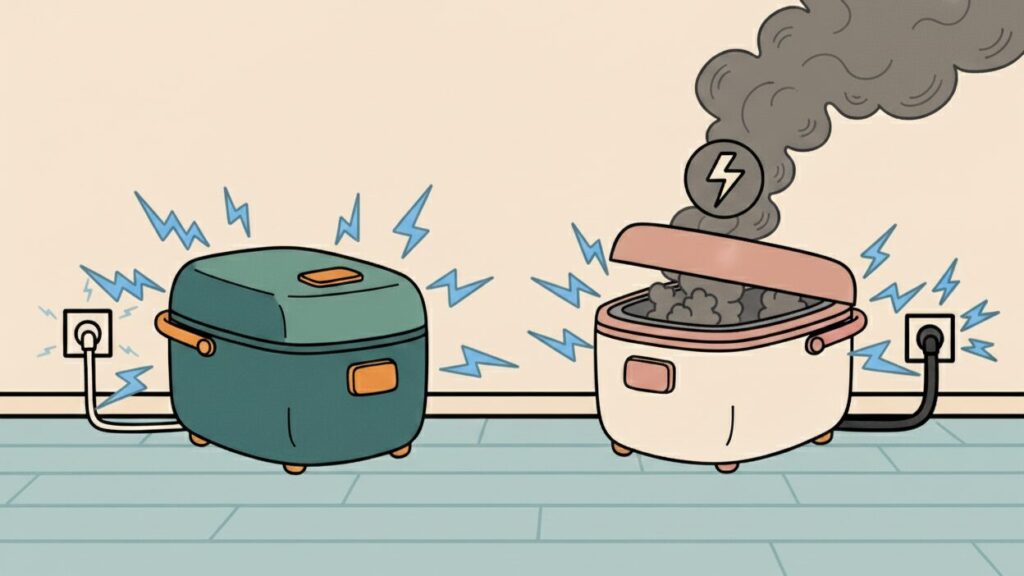

「炊飯器と電子レンジを一緒に使ったら、ブレーカーが落ちちゃった!」という経験、意外と多くの方がされているのではないでしょうか?

私も家電量販店で働いていると、このご相談は本当によくお受けします。

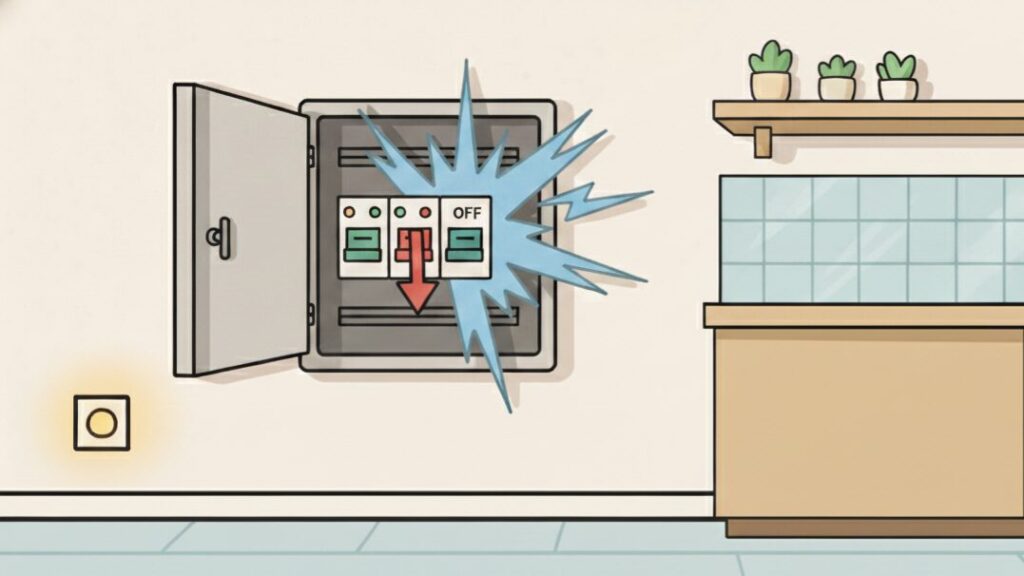

その主な原因は、「契約アンペア数」と「コンセントの容量」を超えて電気を使いすぎてしまうことにあります。

一般的に、ご家庭の壁にあるコンセントは、1つの差し込み口で安全に使える電力の上限が1500Wと決まっています。

そして、キッチン全体など、いくつかのコンセントは同じ電気回路(子ブレーカー)に繋がっていて、その回路全体で使える上限(例えば20Aなら2000W)も決まっているんです。

同時使用は要注意!

例えば、最大消費電力1200WのIH炊飯器と、1400Wの電子レンジを同じ回路で同時に使うとどうなるでしょう?

合計で2600Wとなり、回路の上限である2000Wを大きく超えてしまいます。これが、ブレーカーが落ちる主な原因なんですね。

特に、今まで大丈夫だったのに急に落ちるようになった場合は、家電の経年劣化による漏電の可能性も考えられるので注意が必要です。

もし頻繁にブレーカーが落ちるようなら、炊飯器と電子レンジを別々の回路のコンセントに差し替えてみたり、時間をずらして使うなどの工夫をしてみてくださいね。

それでも改善しない場合は、電力会社に契約アンペア数の見直しを相談するか、専門の電気工事店に相談することをおすすめします。

電気代が安いマイコン式炊飯器

「消費電力が低いなら、やっぱりマイコン式のほうが電気代は安いの?」と思いますよね。

結論から言うと、1回の炊飯にかかる電気代で見ると、マイコン式の方が若干安い傾向にあります。最大消費電力がIH式の半分近くと低いため、当然とも言えますね。

一般的な5.5合炊きで1回の炊飯にかかる電気代の目安は、以下の通りです。

「あれ?圧力IHが一番安い」という声が聞こえてきそうですね。

これは、圧力IHは高火力で炊飯時間が短いモデルが多いため、結果的に消費電力量(Wh)が少なくなることがあるからなんです。

ただ、見ていただくと分かる通り、どの方式でも1回あたりの電気代の差は1円にも満たないことがほとんどです。

マイコン式炊飯器の最大の魅力は、やはり本体価格の手頃さだと思います。消費電力が低いので、他の家電との同時使用でブレーカーが落ちる心配が少ない、というのも嬉しいポイントですね。

美味しさももちろん大事ですが、ご自身のライフスタイルや予算に合わせて、総合的に判断するのが良いと思います。

炊飯器の消費電力を抑える節約術と選び方

- 長時間の保温は電気代がかかる?

- 早炊き機能で電気代は節約できる?

- ポータブル電源で炊飯器は使える?

- 消費電力の少ない炊飯器の選び方

- 省エネ性能ランキング

炊飯器の消費電力の基本がわかったところで、次は気になる「節約」についてです。

毎日使うものだから少しでも電気代を抑えたい、というのが本音ですよね。実はちょっとした使い方や選び方の工夫で、消費電力は結構変わってくるんですよ。

この章では、保温や早炊きといった機能の上手な使い方から、省エネ性能の高い炊飯器の選び方まで、すぐに実践できる節約のヒントをご紹介します。

長時間の保温は電気代がかかる?

炊きたてのご飯は美味しいですが、家族の食事時間がバラバラだと、ついつい保温機能を使い続けてしまいますよね。でもこの保温、実は意外と電気を消費しているんです。

機種にもよりますが、一般的な5.5合炊き炊飯器の場合、1時間あたりの保温にかかる電気代は約0.5円ほど。

1時間だけなら大した金額ではないですが、これが10時間、12時間と続くとどうでしょう?

12時間保温すると約6円。これって、もう一度ご飯を炊くのと変わらないくらいの電気代になってしまうんです。

さらに、長時間保温するとご飯の水分が飛んで味が落ちてしまったり、黄ばみの原因になったりもします。電気代もかかって、味も落ちてしまうのは、ちょっと残念ですよね。

保温時間の目安は4~5時間まで

美味しく、そして経済的にご飯を食べるなら、保温時間は4~5時間までを目安にするのがおすすめです。それ以上時間が空いてしまう場合は、炊きたてをすぐにラップで包んで冷凍保存し、食べるときに電子レンジで温め直す方が、電気代も安く、味も美味しく保てますよ。

電子レンジでご飯1杯を温める電気代は約2円程度。保温し続けるよりずっとお得なのが分かりますね。

最近の炊飯器には「うるつや保温」のように、長時間でも美味しく保温できる高機能なモデルもありますが、基本的な考え方として「長時間の保温は避ける」と覚えておくと、日々の節約に繋がると思います。

早炊き機能で電気代は節約できる?

「炊飯時間が短いんだから、早炊きモードの方が電気代も安いはず!」と思っている方、けっこう多いんじゃないでしょうか?

私も昔はそう思っていたのですが、これは少し違うんです。

結論から言うと、早炊き機能を使っても、電気代は通常モードとほとんど変わらないか、機種によっては逆に少し高くなることさえあるんですよ。

なぜかと言うと、炊飯工程の中で、電気をあまり使わない「ひたし(お米に水を吸わせる時間)」や「蒸らし」の工程を短縮しているのが早炊きモードだからです。

一番電力を使う「炊き上げ」の工程は、むしろ短い時間で一気に温度を上げるために、通常モードより強いパワーを使う必要があるんですね。

もし電気代を節約したいのであれば、早炊きモードよりも「エコ炊飯モード」が搭載されているモデルを選ぶのがおすすめです。

エコ炊飯モードは、ヒーターの火力を少し抑えながら炊くことで、消費電力をカットしてくれます。炊きあがりが少し固めになることもありますが、上手に活用すれば電気代の節約に繋がりますよ。

ポータブル電源で炊飯器は使える?

最近、キャンプや車中泊、防災用としてポータブル電源を持つ方が増えましたよね。「これがあれば、アウトドアでも炊きたてのご飯が食べられるかも?」と考える方も多いと思います。

はい、条件さえ満たせばポータブル電源で炊飯器を使うことは可能です。

ただし、炊飯器は消費電力が大きい家電なので、どんなポータブル電源でもOKというわけにはいきません。いくつか重要なチェックポイントがあるんです。

特に消費電力の少ないマイコン式の小型炊飯器(3合炊きで350W程度)なら、比較的コンパクトなポータブル電源でも対応できることが多いです。

一方で、ファミリーサイズのIH炊飯器を使いたい場合は、かなり大容量・高出力のポータブル電源が必要になりますね。

ご自身の使いたい炊飯器のスペックをしっかり確認してから、それに合ったポータブル電源を選ぶことがとても大切です。

消費電力の少ない炊飯器の選び方

「これから炊飯器を買うなら、できるだけ消費電力が少ないモデルを選びたい!」そう考えるのは当然ですよね。

消費電力を抑えるための炊飯器選びには、いくつかポイントがあります。

お店では「省エネ基準達成率」というラベルが貼ってあるのを見たことありませんか?

この数値が高いほど、省エネ性能に優れたモデルということになります。選ぶときの一つの目安になるので、ぜひ注目してみてくださいね。

省エネ性能ランキング

「具体的に、どんなモデルが省エネなの?」という方のために、今回はお店でお客様からの評判も良い、省エネ性能に優れた炊飯器をランキング形式で5つご紹介しますね。

年間の消費電力量が少ないモデルを中心に選んでみましたので、炊飯器選びの参考にしていただけると嬉しいです。

第1位:象印 圧力IH炊飯ジャー 「炎舞炊き」 NW-NH10E4-BA

年間消費電力量が76.5kWh/年と非常に優秀なモデルです。

象印の独自技術「炎舞炊き」で美味しく炊き上げるのはもちろん、「極め保温」機能で40時間も美味しさをキープできるのに、省エネ性能が高いのは嬉しいポイントですよね。

お値段は少ししますが、美味しさと節電を両立したい方に一番におすすめしたい一台だと思います。

第2位:象印 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き NW-YB10-BZ

こちらも象印のモデルで、年間消費電力量は77.2kWh/年と僅差です。

3通りの炊き分け圧力機能がついていて、お好みの食感に炊き分けられるのが魅力ですね。

30時間美味しく保温できる「うるつや保温」も搭載していて、機能性と省エネ性能のバランスがとても良いモデルなんです。

第3位:アイリスオーヤマ IH炊飯ジャー e angle select SHK-ED50E3-W

アイリスオーヤマのモデルがランクインです。年間消費電力量は78.2kWh/年ですが、省エネ基準達成率が116%と非常に高いのが特徴になっています。

お手頃な価格帯でありながら、冷凍ごはんモードなど便利な機能も搭載されていて、コストパフォーマンスを重視する方にとても人気がありますよ。

第4位:象印 IH炊飯ジャー 極め炊き NP-XB10-WA

強火で炊き続ける「豪熱沸とうIH」でお米の旨みを引き出してくれるモデルです。年間消費電力量は79.1kWh/年、省エネ基準達成率も113%と優秀ですね。

機能は比較的シンプルですが、基本的な性能がしっかりしていて長く使える安心感があります。

第5位:象印 IH炊飯ジャー e angle select 極め炊き NW-VP10E3-BA

こちらも年間消費電力量79.2kWh/年と、上位モデルとほとんど差がありません。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」で、ふっくら美味しいご飯が炊けます。

お手入れがしやすいフラットな庫内など、毎日の使いやすさにも配慮されているのが良いですね。

今回は年間の消費電力量を基準にランキングを作成しましたが、省エネ性能は使い方によっても変わってきます。

毎日食べるご飯だからこそ、炊きあがりの味や食感、お手入れのしやすさなど、ご自身が何を一番大切にしたいかを考えて選ぶのが、満足のいくお買い物への一番の近道だと思いますよ。

総括:炊飯器の消費電力について

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。