毎日の食事で欠かせないお米を、もっと美味しく炊きたいと思ったことはありませんか?

炊飯器で炊くのも便利ですが、鍋で炊いたご飯の味わいは格別です。

しかし、いざ炊飯鍋を選ぼうとすると、土鍋、ステンレス、アルミ、鋳物ホーローなど素材の違いや、サイズ選び、IH対応の有無など、迷ってしまう要素がたくさんありますよね。

炊飯鍋の選び方で最も重要なのは、実はご自身のライフスタイルと好みに合った一台を見つけることなんです。

例えば、もっちりとした甘いご飯がお好きなら土鍋、軽くて手入れが楽なものをお求めならステンレス製、おしゃれさを重視するなら鋳物ホーロー鍋といったように、それぞれの素材には特徴があります。

また、ガスコンロとIHクッキングヒーターでは選べる鍋の種類も変わってきますし、家族の人数によって最適なサイズも異なります。

火加減の調整が不要なタイプや吹きこぼれしにくい構造の鍋もあり、初心者の方でも失敗なく美味しいご飯を炊くことができる時代になりました。

この記事では、各素材の特徴から具体的な商品選び、さらに基本的な炊き方まで、炊飯鍋に関する疑問を総合的に解決できる情報をお届けします。

あなたにぴったりの炊飯鍋を見つけて、毎日の食卓をより豊かにしてみませんか?

おすすめ炊飯鍋の選び方と基本知識

- 炊飯器と鍋はどっちが美味しい?

- どんな鍋でもご飯が炊ける?

- ご飯が美味しく炊ける鍋の条件

- 3合?5合?おすすめサイズの選び方

- 吹きこぼれない炊飯鍋を選ぶコツ

- 素材ごとの特徴と炊きあがりの違い

- 初心者でも簡単なご飯の炊き方

まずはじめに、炊飯鍋を選ぶ上で知っておきたい基本的な知識を一緒に見ていきましょう。

炊飯器との違いや、どんな鍋がご家庭に合っているのか、素材ごとの特徴などを詳しく解説していきますね。

炊飯器と鍋はどっちが美味しい?

「やっぱり鍋で炊いたごはんの方が美味しいんでしょう?」

これは、私が家電量販店にいた頃、本当によくお客様から聞かれた質問なんです。

味わいについては好みもありますが、多くの方が「鍋で炊いたごはんの方が一粒一粒が立っていて、お米本来の甘みを感じる」とおっしゃいますね。

鍋炊飯の魅力は、なんといってもその高い火力にあります。ガス火などの直火で一気に高温にすることで、お米のうま味を内部にぎゅっと閉じ込めることができるんです。

炊飯器も内釜の素材を工夫して鍋炊きに近い味を再現しようと頑張ってはいるのですが、この「直火の力」にはなかなか敵わない部分があるのかもしれません。炊き上がりまでの時間も、浸水時間を除けば鍋の方が早いことが多いんですよ。

一方、炊飯器の最大のメリットは、「手軽さ」と「機能性」ですよね。

ボタンひとつで炊飯から保温まで全自動でやってくれますし、予約タイマー機能を使えば、好きな時間に炊きたてのごはんが食べられるのは本当に便利だと思います。

最近の炊飯器は、玄米や炊き込みごはんの専用モードがあったり、低温調理ができたりと、炊飯以外の機能も充実しています。

それぞれのデメリットは?

鍋炊飯は、火加減の調整や時間の管理など、少し手間がかかるのがデメリットと言えるかもしれません。慣れるまでは焦がしてしまったり、芯が残ってしまったりすることもあるでしょう。

炊飯器は、キッチンに置くスペースが必要ですし、高性能なモデルは価格が高くなる傾向がありますね。

どちらが良い・悪いということではなく、何を優先するかで選ぶのが一番だと思います。

「多少手間がかかっても最高の味を追求したい」という日には鍋を、「忙しい毎日でも手軽に美味しいごはんを食べたい」という普段使いには炊飯器を、というように使い分けるのも賢い選択かもしれませんね。

私も普段は炊飯器を使っていますが、週末や時間のある時には土鍋でごはんを炊いています。鍋から湯気が立ち上る香りや、蓋を開けた瞬間の感動は、鍋炊きならではの楽しみですよね。

どんな鍋でもご飯が炊ける?

「ごはんを炊くためだけに新しい鍋を買うのはちょっと…家にある鍋じゃダメかしら?」

そんな風に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。

もちろん、蓋がしっかりと閉まる深めの鍋であれば、基本的にはどんな鍋でもごはんを炊くことは可能です。例えば、ステンレス製の両手鍋や雪平鍋、ホーロー鍋などでも美味しく炊くことができますよ。

ただし、鍋の種類によって炊きあがりの食感や味わいに違いが出てくるんです。熱の伝わり方がそれぞれ違うからですね。

例えば、アルミ製の雪平鍋は熱伝導が良いので、比較的短時間でシャッキリとしたごはんに炊き上がります。一方で、蓄熱性の高い土鍋や鋳物ホーロー鍋は、じっくりとお米に火を通すので、ふっくらと甘みの強いごはんに仕上がる傾向があります。

逆に、ごはん炊きにあまり向いていない鍋もあります。

それは、蓋が軽すぎたり、密閉性が低かったりする鍋です。

鍋の中の圧力が十分に高まらないため、お米の芯まで火が通りにくく、水っぽい仕上がりになってしまうことがあるんです。

また、薄すぎる鍋は焦げ付きやすいので注意が必要ですね。

もしご自宅にある鍋で試してみて、「もっと美味しく炊きたい!」と感じたら、炊飯専用の鍋を検討してみるのが良いかもしれません。きっとその炊きあがりの違いに驚くと思いますよ。

ご飯が美味しく炊ける鍋の条件

せっかく鍋でごはんを炊くなら、やっぱり美味しく仕上げたいですよね。美味しいごはんが炊ける鍋には、いくつかの共通した条件があるんです。お店でお客様に鍋をご案内する時にも、いつもお伝えしているポイントなんですよ。

まず一つ目は、「ある程度の厚みと重さがあること」です。

鍋に厚みがあると、蓄熱性が高まります。これによって、火からおろした後も鍋の中が高温に保たれ、蒸らしの工程でじんわりとお米の芯まで熱が伝わるんです。この余熱が、ごはんをふっくらと甘く仕上げる秘訣なんですね。特に、土鍋や鋳物ホーロー鍋がこの条件にぴったりです。

二つ目の条件は、「蓋が重く、密閉性が高いこと」です。

蓋に重さがあると、鍋の中の蒸気をしっかりと閉じ込めて、圧力を高めることができます。この圧力がお米を一粒一粒、ムラなく加熱し、もちっとした食感を生み出します。蓋と本体がぴったりと合う、精度の高い鍋を選ぶのがおすすめです。

そして三つ目が、「鍋の内部が丸い形状をしていること」です。

鍋底や側面が丸みを帯びていると、加熱した時にお鍋の中でお湯とお米がぐるぐると循環する「熱対流」が起きやすくなります。この対流によって、お米一粒一粒に均一に熱が伝わり、炊きムラのない美味しいごはんに仕上がるというわけなんです。

| 条件1:厚みと重さ | 蓄熱性が高く、じっくり余熱で蒸らせるため、お米がふっくら甘くなる。 |

|---|---|

| 条件2:蓋の密閉性 | 鍋の中の圧力を高め、蒸気を逃さないことで、お米をムラなく加熱できる。 |

| 条件3:丸い形状 | 鍋の中でお米が踊る「熱対流」が起きやすく、炊きムラを防いでくれる。 |

これらの条件を満たしている鍋は、お米のポテンシャルを最大限に引き出してくれます。炊飯鍋を選ぶ際には、ぜひこの3つのポイントをチェックしてみてくださいね。

3合?5合?おすすめサイズの選び方

炊飯鍋を選ぶとき、意外と悩むのがサイズ選びじゃないでしょうか。

「大は小を兼ねる」と思って大きめのサイズを選びたくなりますが、実は炊飯鍋の場合、炊く量に合ったジャストサイズを選ぶのが美味しく炊くための大切なポイントなんです。

なぜかというと、鍋が大きすぎると、お米の層が薄くなってしまい、うまく熱対流が起きなくなってしまうから。その結果、炊きムラができたり、べちゃっとした仕上がりになったりすることがあるんです。逆に小さすぎると、吹きこぼれの原因になってしまいます。

目安としては、一度に炊くことが多いお米の量よりも、少しだけ容量に余裕のあるサイズを選ぶのがおすすめです。

例えば、いつも2合炊くことが多いご家庭なら3合炊きの鍋を、3合炊くなら4合か5合炊きの鍋を選ぶと良いでしょう。鍋の容量の7〜8割くらいの量で炊くのが、一番美味しく仕上がると言われていますね。

炊飯鍋はごはんを炊くだけでなく、煮込み料理などに使うこともできます。そういった使い方を考えている場合は、少し大きめのサイズを選んでおくと活用の幅が広がりますね。

ただ、あくまでも「ごはんを美味しく炊く」ことを最優先に考えるなら、普段炊く量に合わせたサイズ選びが重要だということを覚えておいてください。

吹きこぼれない炊飯鍋を選ぶコツ

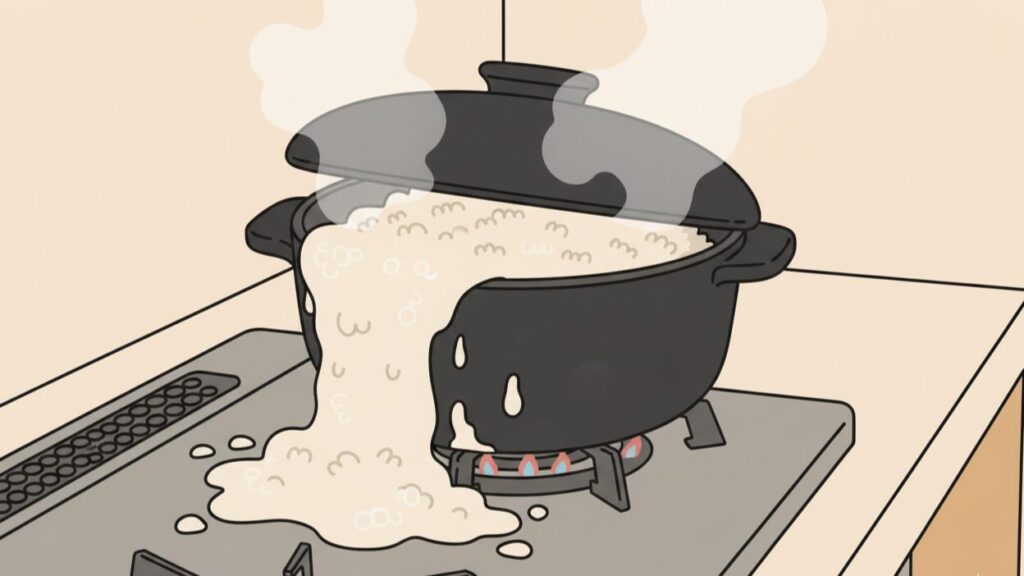

鍋でごはんを炊くときの悩みで一番多いのが、「吹きこぼれ」かもしれませんね。コンロ周りが汚れてしまうと、後片付けが結構大変ですし、火が消えてしまわないか心配にもなります。

でも、最近の炊飯鍋には、この吹きこぼれを防ぐための工夫がされているものがたくさんあるんですよ。選ぶときに少し気をつけて見るだけで、ストレスなく炊飯できるようになります。

一番分かりやすいのは、「二重蓋(内蓋付き)」になっているタイプです。

内蓋があることで、一度吹き上がった水分を受け止めてくれるので、外蓋から吹きこぼれるのを効果的に防いでくれます。さらに、二重蓋は鍋の中の圧力を適度に保つ役割もしてくれるので、ごはんがよりふっくら美味しく炊き上がるという嬉しい効果もあるんです。

もう一つのポイントは、「鍋のフチの高さ」です。

鍋本体のフチが、蓋が収まる部分よりも高く設計されているものも吹きこぼれにくい構造と言えます。お米のでんぷんを含んだ泡が上がってきても、高い壁がガードしてくれるイメージですね。羽釜のような形状の鍋によく見られる特徴です。

吹きこぼれの原因と対策

吹きこぼれの主な原因は、火力が強すぎることや、水の量が多すぎることです。

鍋のサイズに対して炊く量が多すぎる場合も吹きこぼれやすくなります。もし吹きこぼれてしまう場合は、火加減を少し弱めたり、水の量を調整したりしてみてくださいね。

吹きこぼれにくい構造の鍋を選べば、炊飯中にずっとコンロの前にいなくてもよくなりますし、後片付けもぐっと楽になります。

特に初心者の方は、「二重蓋」や「フチ高構造」になっている炊飯鍋を選ぶことを強くおすすめします。デザインだけでなく、こういった機能面にも注目して選んでみてくださいね。

素材ごとの特徴と炊きあがりの違い

炊飯鍋は、使われている素材によって炊きあがりや使い勝手が大きく変わってきます。それぞれの素材に良いところ、そして少し注意が必要なところがあるんですよ。

ご自身の好みやライフスタイルに合わせて選ぶのが一番ですね。

代表的な素材の特徴を下記にまとめてみました。

| 素材 | 特徴 | 炊きあがり | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 土鍋(陶器) | 蓄熱性が非常に高く、遠赤外線効果がある。萬古焼や伊賀焼が有名。 | ふっくら、もっちり。お米の甘みが引き立つ。冷めても美味しい。 | ・保温性が高い ・火加減不要のモデルも多い ・おひつ代わりにもなる | ・重くて割れやすい ・吸水性がありカビに注意 ・目止めが必要な場合がある |

| 鋳物ホーロー | 鉄にガラス質をコーティング。熱伝導と蓄熱性のバランスが良い。デザイン性が高い。 | 一粒一粒がしっかりしつつ、ふっくら。ツヤのある仕上がり。 | ・気密性が高く無水調理も可能 ・ニオイ移りしにくい ・IH対応が多い | ・非常に重い ・価格が高め ・衝撃でホーローが欠けることも |

| ステンレス | 丈夫で錆びにくく、お手入れが簡単。多層構造のものが炊飯に向いている。 | 比較的しゃっきりとした、粒立ちの良い炊きあがり。 | ・軽くて丈夫 ・お手入れが楽 ・炊飯以外の料理にも使いやすい | ・蓄熱性は土鍋などに劣る ・火加減の調整が必要な場合が多い ・焦げ付くと落としにくいことも |

| アルミ | 熱伝導率が非常に高く、軽いのが特徴。文化鍋とも呼ばれる。 | 短時間で炊けるため、さっぱりとした硬めの炊きあがり。 | ・軽くて扱いやすい ・価格が手頃 ・すぐに温まる | ・保温性が低い ・焦げ付きやすい ・酸やアルカリに弱い |

本当にたくさんの種類がありますよね。

お店でも「どれが一番いいの?」と聞かれることが多いですが、これはもう「どんなごはんがお好きですか?」とお聞きするしかないんです(笑)

もっちり甘いごはんが好きなら土鍋、おしゃれにいろいろな料理も楽しみたいなら鋳物ホーロー、というように、理想の食卓をイメージしながら選ぶのが楽しいと思いますよ。

初心者でも簡単なご飯の炊き方

「鍋でごはんを炊くのって、火加減とか難しそう…」と思っている方も多いかもしれませんが、ポイントさえ押さえれば実はとっても簡単なんですよ。炊飯器のスイッチを入れるのと同じくらい手軽に、美味しいごはんが炊けるようになります。

基本的な炊き方をステップごとにご紹介しますね。

どうでしょうか、思ったよりシンプルじゃないですか?

火加減不要の炊飯鍋なら、ステップ4の弱火にする工程すらないものもあります。

水の量や加熱時間はお米の種類や鍋によって少し変わってくるので、何度か炊いてみて、ご家庭のベストな加減を見つけていくのも楽しい作業だと思います。ぜひ気軽にチャレンジしてみてくださいね。

【熱源・素材別】おすすめ炊飯鍋を比較

- ガスコンロにおすすめの炊飯鍋

- IHにおすすめの炊飯鍋

- 日本製のおすすめ炊飯土鍋

- 手入れが楽なステンレス炊飯鍋

- おしゃれな鋳物ホーロー鍋も人気

- 軽くて扱いやすいアルミ鍋の魅力

ここからは、いよいよ具体的なおすすめの炊飯鍋をご紹介していきます。

ご家庭のキッチン環境(ガスコンロかIHか)や、お好みの素材に合わせて、人気のモデルを厳選しました。

それぞれの鍋が持つ魅力や特徴を詳しく解説しますので、あなたのライフスタイルにぴったりの一台を見つける参考にしてくださいね。

ガスコンロにおすすめの炊飯鍋

ガスコンロをご利用のご家庭であれば、選べる炊飯鍋の選択肢がぐっと広がります。

直火ならではの強い火力は、お米のうまみを最大限に引き出してくれるんですよね。まさにガスコンロの特権と言えるかもしれません。ガス火で炊くことを前提とした、おすすめの炊飯鍋をいくつかご紹介します。

まず、昔ながらの「文化鍋」や「釜炊き三昧」のようなアルミ製の羽釜タイプ。

これらは熱伝導が非常に良いので、スピーディーに炊き上がるのが特徴です。しゃっきりとした粒立ちの良いごはんがお好きな方には特におすすめですね。比較的リーズナブルな価格で手に入るのも嬉しいポイントです。

また、最近のガスコンロの中には「自動炊飯機能」が付いているモデルがあるのをご存知ですか?

リンナイなどが出している専用の炊飯鍋を使えば、火加減から消火までコンロが自動で調整してくれるんです。これなら、火の前にずっといなくても、まるで炊飯器のように手軽に鍋炊きごはんが楽しめます。

お店でも「この機能が便利で」とおっしゃるお客様がとても多いんですよ。

リンナイ『つつみ炊きKAMADO』

自動炊飯機能付きのリンナイ製ガスコンロをお持ちの方に、ぜひおすすめしたいのがこの炊飯鍋です。二重構造になっていて、熱を釜全体で包み込むように炊き上げるのが特徴。

まさにかまど炊きのような、ふっくらと甘みのあるごはんに仕上がります。お手入れがしやすいフッ素加工も施されているので、後片付けも楽ちんです。

もちろん、先ほどご紹介した土鍋や鋳物ホーロー鍋の多くもガスコンロで使えます。強い火力で一気に炊き上げ、あとは高い蓄熱性でじっくり蒸らす。このコンビネーションが、ガス火と相性抜群なんです。

ガスコンロならではのパワフルな炎を活かして、本格的なかまど炊きの味をぜひ楽しんでみてください。

IHにおすすめの炊飯鍋

「うちはIHだから、鍋炊きは諦めてるんです…」なんて思っていませんか?

そんなことは全くないんですよ!

最近はIHクッキングヒーターに対応した炊飯鍋も、おしゃれで高機能なものがたくさん登場しています。

IHで炊飯鍋を選ぶ際に一番大切なのは、もちろん「IH対応」の表示があるかどうかを確認することです。鍋底に磁石がくっつく素材(鉄やステンレスなど)でないと、IHは反応してくれないんですね。

土鍋も、底面にIHに反応する金属プレートが埋め込まれているタイプや、発熱体を焼き付けてあるタイプなどがあります。

IHユーザーの方に特に人気なのが、「鋳物ホーロー鍋」です。ストウブの『ラ ココット de GOHAN』や、ル・クルーゼの『ココット・エブリィ』などが代表的ですね。これらは鉄でできているのでIHとの相性も抜群。鍋全体が均一に発熱し、ゆっくりと熱を伝えるので、IHでもムラなくふっくらとした美味しいごはんが炊けるんです。

デザインがとってもおしゃれなのも、鋳物ホーロー鍋の魅力ですよね。

キッチンに置いてあるだけで気分が上がりますし、炊きあがったらそのまま食卓に出せるのも素敵です。ごはんを炊くだけじゃなくて、煮込み料理やスープにも大活躍してくれますよ。

他にも、KINTOの『KAKOMI IH土鍋』のように、モダンなデザインでIHに対応した土鍋もあります。すのこが付いているので、炊飯だけでなく蒸し料理も楽しめるのが嬉しいポイント。

IHはガス火に比べて火力が安定しているので、タイマーをセットすれば、火加減の調整なしで毎回同じように炊き上げやすいというメリットもあります。

ぜひ、ご自宅のキッチンに合うお気に入りのIH対応炊飯鍋を見つけてみてください。

日本製のおすすめ炊飯土鍋

「やっぱり、ごはんは土鍋で炊きたい」そう思われる方はとても多いですね。

土鍋で炊いたごはんの、あのもっちりとした食感と、噛むほどに広がるお米の甘みは、一度味わうと忘れられない美味しさがあります。

日本には、古くから焼き物の産地として知られる場所がたくさんあり、それぞれに特徴のある素晴らしい炊飯土鍋が作られています。特に有名なのが、「萬古焼(ばんこやき)」と「伊賀焼(いがやき)」です。

三重県四日市市の萬古焼は、国内の土鍋シェアの多くを占めるほどポピュラーで、耐熱性に優れているのが特徴です。比較的リーズナブルな価格のものも多く、初めて土鍋を使う方にもおすすめしやすいですね。

かもしか道具店の『ごはんの鍋』などは、デザインも可愛らしくて人気があります。

伊賀焼の至宝『かまどさん』

土鍋ごはんの話をするときに、絶対に外せないのが長谷園の『かまどさん』です。

三重県伊賀市で焼かれる伊賀焼の土鍋で、その人気は絶大。お客様からも「かまどさんで炊いたら、もう炊飯器には戻れない」という声を何度も聞きました。

伊賀の土は、多孔質(たくさんの小さな穴が開いている)で、“呼吸する土”とも言われています。この土で作られた『かまどさん』は、蓄熱性が非常に高く、遠赤外線効果でお米の芯までじっくりと熱を伝えます。

二重蓋構造で吹きこぼれの心配もなく、なんと火加減の調整も不要。初心者の方でも、本当にかまどで炊いたような、ふっくらツヤツヤのごはんが炊けるんですよ。

他にも、無印良品の『土釜おこげ』も伊賀焼の土鍋で、手軽におこげ付きのごはんが炊けると評判です。

日本の職人技が光る炊飯土鍋は、ごはんを炊くという毎日の行為を、とても豊かで楽しい時間に変えてくれます。少しお手入れに手間はかかりますが、それを上回る感動が待っていると思いますよ。

手入れが楽なステンレス炊飯鍋

「土鍋やホーロー鍋は素敵だけど、重いし、割ってしまいそうで少し怖い…」

「毎日使うものだから、とにかくお手入れが簡単なのが一番!」

そんな方には、ステンレス製の炊飯鍋がぴったりだと思います。

ステンレス鍋の最大の魅力は、なんといってもその「軽さと丈夫さ」です。

土鍋のように「目止め」をする必要もありませんし、使った後もゴシゴシ洗えるので、とても気楽に扱えます。落としても割れる心配が少ないのも、毎日使う上では安心できるポイントですよね。

炊飯におすすめなのは、ステンレスとアルミなどを重ね合わせた「多層構造」の鍋です。

ステンレスは蓄熱性に優れ、アルミは熱伝導が良いという、それぞれの素材の良いところを活かしているので、鍋全体が効率よく温まり、ごはんをムラなく炊き上げることができます。

ビタクラフト『GOHAN鍋』

ステンレス多層鍋で有名なビタクラフトからも、炊飯に特化したお鍋が出ています。全面5層構造で、熱効率が非常に高いのが特徴。

沸騰すると蓋がカタカタと音を立てて知らせてくれるので、火加減を変えるタイミングが分かりやすいのも便利な点です。落とし蓋のような構造で、吹きこぼれにくいのも嬉しいですね。

炊きあがりは土鍋のもっちり感とは少し違い、一粒一粒がしゃっきりとした粒立ちの良いごはんになる傾向があります。カレーやチャーハンなど、お米の食感を活かしたい料理にもよく合いますよ。

炊飯だけでなく、煮物やスープ作りなど、普段使いの鍋としてもマルチに活躍してくれるのがステンレス鍋の良いところ。

「軽さ・丈夫さ・手入れのしやすさ」を重視するなら、ぜひステンレス炊飯鍋を検討してみてください。きっと日々の調理の頼もしい相棒になってくれますよ。

おしゃれな鋳物ホーロー鍋も人気

キッチンに立つのが楽しくなるような、おしゃれな調理器具がお好きな方には、鋳物ホーロー鍋での炊飯をぜひおすすめしたいです。

ル・クルーゼやストウブ、バーミキュラなど、その美しいデザインとカラーバリエーションは、多くの女性の心を掴んでいますよね。

鋳物ホーロー鍋は、その名の通り、鉄の鋳物にガラス質のホーローを焼き付けたものです。ずっしりとした重さがありますが、これが美味しさの秘密。鉄の高い蓄熱性と、ホーローの遠赤外線効果によって、お米の芯までじっくりと、そして均一に熱を伝えてくれるんです。

さらに、蓋が重く気密性が非常に高いので、鍋の中は圧力鍋のような状態になります。これにより、ごはんが一粒一粒ふっくらと、ツヤツヤに炊きあがるんですよ。

炊きあがったら、鍋ごとそのまま食卓へ。これだけでテーブルがぱっと華やかになりますよね。保温性も高いので、温かいごはんを長く楽しめるのも嬉しいポイントです。お客様からも「見た目が可愛いから、料理のモチベーションが上がる」というお話をよく聞きます。

特に炊飯に特化したモデルとして有名なのが、ストウブの『ラ ココット de GOHAN』です。

日本の羽釜にインスピレーションを受けて作られた丸いフォルムは、鍋の中に対流を起こしやすく、ごはんを美味しく炊くための理想的な形なんです。蓋の裏にある「ピコ」と呼ばれる突起が、蒸発した水分をうま味のシャワーとして食材に戻してくれるのも、ストウブならではの特徴ですね。

もちろんごはんだけでなく、煮込み料理や無水調理など、一台で何役もこなしてくれるのも鋳物ホーロー鍋のすごいところ。少しお値段は張りますが、「美味しさ」と「デザイン性」、そして「万能性」を兼ね備えた、まさに一生モノの鍋と言えるのではないでしょうか。

軽くて扱いやすいアルミ鍋の魅力

ここまで、蓄熱性の高い重めの鍋を中心にご紹介してきましたが、「軽くて扱いやすい」というのも、毎日使う道具としてはとても大切なポイントですよね。

そんな方には、アルミ製の炊飯鍋がおすすめです。

アルミの一番の特徴は、なんといっても「熱伝導率の高さ」です。

火にかけるとすぐに鍋全体が温まるので、短時間でごはんを炊き上げることができます。忙しい朝など、「早く炊きたい!」という時にはとても重宝しますね。

炊きあがりは、じっくり火を通す土鍋とは対照的に、比較的しゃっきりとした硬めの食感になる傾向があります。

また、非常に軽いので、洗ったり棚から出し入れしたりする際の負担が少ないのも大きなメリットです。キャンプなどのアウトドアシーンに持って行くのにもぴったりですよ。

ウルシヤマ金属工業『謹製 釜炊き三昧』

アルミ製の炊飯鍋として昔から人気があるのが、この羽釜の形をした鍋です。かまど部分と釜部分がセットになっていて、ガスコンロの上に置くだけで、まさにかまど炊きのような雰囲気を楽しめます。

熱を釜全体に効率よく伝えるための工夫がされており、ふっくらとした美味しいごはんが炊けると評判です。付属の吹きこぼれ受けが、コンロの汚れを防いでくれるのも地味に嬉しいポイントですね。

価格が比較的リーズナブルなものが多いのも、アルミ鍋の魅力の一つ。「まずは気軽に鍋炊飯を試してみたい」という方の入門用としても、とても良い選択だと思います。

手軽さとスピードを重視するなら、アルミ鍋はとても魅力的な選択肢です。その特性を理解して上手に使えば、日々の食卓で大活躍してくれること間違いなしですよ。

総括:おすすめの炊飯鍋で美味しいごはんを

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。