炊飯中に子どもがボタンを押して蓋を途中で開けてしまったとき、あなたはどうしていますか?

多くの方が「もうダメかも」と諦めてしまいがちですが、実は適切な対処法を知っていれば、十分に美味しいごはんに仕上げることができるんです。

電源が途中で切れた場合や、うっかり取り消しを押してしまった場合でも同様で、状況に応じた再加熱の方法を選べば、失敗を挽回できます。

特に圧力タイプの炊飯器では安全性への配慮が重要で、予約炊飯中のトラブルにも、原因を理解していれば冷静に対応できるようになります。

早炊きモードを活用した復旧方法や、鍋を使った再炊飯テクニックなど、家電のプロとして多くのお客様からご相談いただいてきた経験をもとに、実用的な解決策をお伝えします。

この記事では、炊飯器のトラブルが起きた際の具体的な対処法から、今後同じ失敗を防ぐためのポイントまで、わかりやすく解説していきます!

炊飯器を途中で開けるのはOK?

- うっかり途中で開けてしまった時の対応

- すぐに閉めればほぼ問題なし

- 水が残っているなら途中から早炊き

- 水がない場合は保温で蒸らす

- 芯が残ったら鍋で再加熱

- 圧力タイプは特に注意が必要

「あ!子どもが炊飯器のフタを開けちゃった!」「炊飯の途中でちゃんと炊けてるか気になって…」なんて経験、ありませんか?

昔から「赤子泣いても蓋取るな」なんて言われるくらい、炊飯中にフタを開けるのはタブーとされてきましたよね。でも、万が一開けてしまったら、もう美味しいごはんは食べられないのでしょうか?

この章では、そんなハプニングが起きた時の具体的な対処法を、ごはんの状態に合わせて詳しく解説していきます。正しい知識があれば、焦らずに対応できますよ。

うっかり途中で開けてしまった時の対応

炊飯中にうっかりフタを開けてしまった時、一番大切なのは慌てずにすぐフタを閉めて、炊飯器の中の状態を確認することです。一瞬開けただけなのか、しばらく開いていたのかで対処法が少し変わってくるんですね。

ごはんを炊く工程は、大きく分けて「吸水」「炊き上げ」「蒸らし」の3ステップです。どのタイミングで開けてしまったかによって、お米への影響も変わってきます。

例えば、炊き始めのまだ水が多い状態であれば、ダメージは比較的少ないんです。逆に、炊き上がりに近い蒸らしの段階で開けてしまうと、温度や圧力が一気に下がってしまい、ごはんの食感に影響が出やすくなります。

まずは、フタを開けてしまった後、炊飯器が炊飯を継続しているか、それとも停止してしまったかを確認しましょう。

多くの炊飯器は、フタが開くと安全のために一時停止することがあります。すぐにフタを閉めれば、また炊飯を再開してくれるモデルがほとんどなので、まずは様子を見てみてくださいね。

この後のセクションで、具体的な状況別の対処法を詳しく見ていきますが、基本的には「まだ水っぽいか、もうごはんになっているか」が判断の分かれ目になります。

もし、どのくらい開いていたか分からない場合でも、このポイントさえ押さえておけば、適切に対処できることが多いので安心してください。

すぐに閉めればほぼ問題なし

「炊飯中にフタを開けちゃった!」と焦る気持ち、すごくよく分かります。でも、もしそれが一瞬の出来事で、すぐにパタンと閉めたのであれば、ほとんど心配いりません。

炊き込みごはんを作るときに、具材を後から追加するために途中でフタを開ける、なんてレシピもあるくらいですから、ほんの数秒であれば、炊き上がりに大きな影響が出ることは少ないんですね。

炊飯器は、釜の中の温度や圧力をセンサーで管理しながら、最適な状態でお米を炊き上げています。確かに途中でフタを開けると釜の中の温度や蒸気が一瞬逃げてしまいますが、最近の炊飯器はとても優秀なんです。

少し温度が下がっても、すぐにリカバリーして加熱を調整し、設定されたプログラム通りに炊飯を続けてくれます。

なので、「あっ!」と思ってすぐに閉めたのであれば、そのまま炊飯器におまかせして大丈夫。特別な操作をする必要はありませんよ。

私も昔、調味料を入れ忘れたことに気づいて、炊飯の途中で慌ててフタを開けて入れたことがあります(笑)

その時も、すぐに閉めたら、いつもと変わらない美味しいごはんが炊き上がりました。だから、本当に一瞬なら気にしすぎなくても大丈夫ですよ。

ただし、これはあくまで「すぐに閉めた」場合の話です。もし、フタが開いていることに気づくのが遅れて、しばらく開いたままになっていた場合は、少し対処が必要になります。

数秒であれば問題ありませんが、数分間開いていたとなると、釜の温度が大きく下がってしまい、ごはんの芯が残ったり、炊きムラができたりする原因になってしまいます。

その場合は、次の「水が残っている場合」や「水がない場合」の対処法を参考に対応してみてくださいね。何よりも、まずは慌てないことが一番です。

水が残っているなら途中から早炊き

炊飯の途中でフタを開けてしまい、しばらく時間が経ってしまった…。

そんな時は、まず釜の中をそっと覗いてみてください。

まだお米が水に浸かっていて、チャプチャプと水分が残っている状態であれば、まだ美味しく炊き上げるチャンスは十分にありますよ。

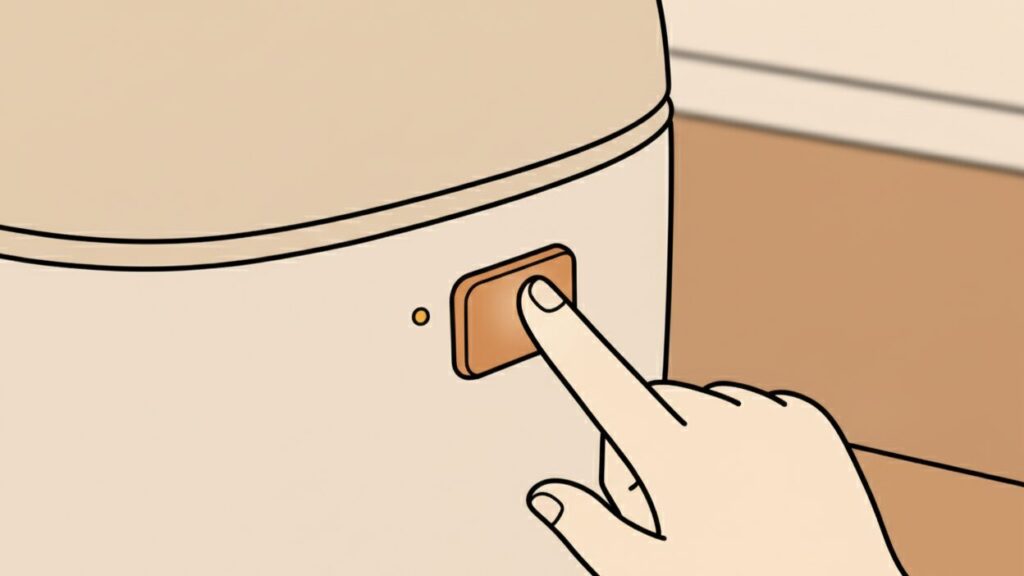

この場合のキーワードは「早炊き(高速)モード」で炊き直すことです。

通常の炊飯モードは、じっくり時間をかけてお米に吸水させる工程が含まれています。ですが、すでに炊飯が始まっているお米は、ある程度水分を吸っている状態です。

そこからもう一度「普通炊き」で始めてしまうと、加熱時間が長くなりすぎて、ごはんがべちゃっとなったり、底の方が焦げ付いてしまったりする可能性があるんです。

そこで活躍するのが「早炊きモード」なんですね。

早炊きは、吸水の工程を短縮して一気に高温で炊き上げるモードなので、このようなケースにはぴったりなんです。

| 釜の中の状態 | 推奨モード | 理由 |

|---|---|---|

| 水が十分に残っている | 早炊き(高速)モード | 吸水工程を飛ばし、加熱時間を最適化するため |

| 水が少ししかない | 普通炊きモード | 焦げ付きのリスク。次の「水がない場合」の対処法へ |

ただし、一つ注意点があります。

それは、残っている水の量です。

あまりにも水の量が少ない状態で早炊きをしてしまうと、水分が足りずに焦げ付いてしまうことがあります。

もし、水が明らかに減っていると感じたら、少量のお水を足してから早炊きスイッチを押すと失敗が少ないと思います。

ただ、水の加えすぎは逆にごはんが柔らかくなりすぎる原因にもなるので、加減が少し難しいかもしれません。

もし水の量の判断に迷うようでしたら、この後ご紹介する「鍋で再加熱」する方法を選ぶのが、一番確実で安心かもしれませんね。

水がない場合は保温で蒸らす

フタが開いていたことに気づいて中を確認したら、もう水気がなくて、見た目はほとんど炊き上がったごはんになっている。そんなケースもよくあります。

この状態は、実は炊飯工程の最終段階である「蒸らし」が十分にできていないだけ、ということが多いんです。

炊飯器の「炊飯完了」の合図は、蒸らしの時間まで含めてプログラムされています。途中でフタが開いてしまったことで、この大切な蒸らしの工程が中断されてしまったんですね。

でも、大丈夫です。

この場合は、フタを閉めて「保温」ボタンを押し、10分から15分ほど待ってみてください。人工的に蒸らしの時間を作ってあげるイメージです。

保温機能は、ごはんを温かく保つだけでなく、適度な温度で釜内の水分を均一に行き渡らせる効果もあります。これによって、お米の表面に残った余分な水分を飛ばしつつ、内部までしっかりと熱と水分を伝えることができるんです。

蒸らしが重要である理由

蒸らしは、お米の芯までふっくらと仕上げ、甘みを引き出すための最後の仕上げ工程です。

炊き上がった直後のごはんは水分が表面に多く、中心部はまだ少し硬い状態。蒸らすことでこの水分バランスが整い、粒立ちの良い美味しいごはんになるんですよ。

10分ほど保温で蒸らした後は、しゃもじで釜の底からさっくりとごはんをほぐしてあげましょう。これを「シャリ切り」と言いますが、余分な蒸気を逃がして、ごはんがべちゃっとするのを防ぐ効果があります。

このひと手間を加えることで、途中でフタが開いてしまったとは思えないくらい、ふっくらとした美味しいごはんに仕上がることが多いです。

もし、ほぐしてみて「ちょっと硬いかな?」と感じたら、さらに5分ほど保温を続けて様子を見てみてください。それでも芯が気になる場合は、次の「鍋で再加熱」の方法を試してみるのがおすすめです。

芯が残ったら鍋で再加熱

早炊きや保温で対処してみたけれど、どうしてもごはんの芯が残ってしまった…。

そんな時も、諦めてしまうのはまだ早いですよ。

お鍋を使えば、リカバリーできるんです。

この方法は、少し手間はかかりますが、芯が残ったごはんをふっくらと再生させるとても有効な手段です。

チャーハンやおじやにアレンジするのも一つの手ですが、「やっぱり白いごはんで食べたい!」という時には、ぜひこの方法を試してみてくださいね。

やり方はとてもシンプルです。

この工程で、不足していた水分と熱がゆっくりとお米の芯まで浸透し、ふっくらとした状態に戻ってくれます。

ただし、加える水の量が多すぎたり、火が強すぎたりすると、おかゆやべちゃっとしたごはんになってしまうので、そこだけは注意が必要です。

「少なめの水・ごく弱火でじっくり」が美味しく仕上げるコツですね。

炊飯器で失敗してしまったごはんも、こうして手をかけてあげることで、また美味しく食べられるようになるのは嬉しいポイントですよね。お米一粒一粒を大切にする気持ちにも繋がる気がします。

圧力タイプは特に注意が必要

最近の炊飯器の主流になっている「圧力IHタイプ」。釜の中に圧力をかけることで高温を維持し、お米の甘みやもちもち感を引き出してくれる人気の炊飯器ですよね。

ただ、この圧力タイプの炊飯器を途中で開けるのは、実はとても危険な行為なので、特に注意が必要です。

炊飯中の圧力IH炊飯器の内部は、高温・高圧の状態になっています。このタイミングで無理にフタを開けようとすると、溜まっていた高温の蒸気や中身が一気に噴き出して、大やけどをする恐れがあります。

そのため、ほとんどの圧力IH炊飯器には、炊飯中はフタがロックされたり、圧力がかかっている間はフックボタンが重くなったりするなどの安全装置が付いています。

「圧力」の表示ランプが点灯・点滅している時は、絶対に無理に開けないでくださいね。

もし、お子さんが面白がってボタンを押してしまう…なんてことが心配なご家庭では、炊飯器をカウンターの奥など、お子さんの手が届きにくい場所に置いて炊飯することをおすすめします。

もし間違えて「切/取消」ボタンを押してしまったり、炊飯を中断したいと思ったりした場合でも、まずは慌てずに圧力表示が消えるのを待ってください。

多くの機種では、炊飯を中止すると、圧力を安全に下げるためのプログラムが作動します。少し待っていると「プシュー」という音と共に蒸気が抜けて、フタが開けられるようになります。

どうしてもすぐに開けたい場合は、取扱説明書に従って正しい手順で炊飯を中止してください。蒸気口からは高温の蒸気が出ますので、手や顔を絶対に近づけないようにしましょう。

美味しさの裏には、こうした仕組みがあるんですね。安全に使うための大切なルールとして、ぜひ覚えておいてほしいポイントです。

炊飯器が途中で開ける以外のトラブルと原因

- 炊飯が途中で止まる原因

- 停電で電源が途中で切れた

- 予約中に停電した

- 取り消しを押してしまった

- 炊き込みご飯や煮物調理での注意点

炊飯器のトラブルは、途中でフタが開いてしまうことだけではありませんよね。

「なぜか炊飯が途中で止まってしまう」「停電があったけど、中のごはんはどうなるの?」など、予期せぬトラブルが起こることもあります。

ここではそんな「途中で開ける」以外のよくあるトラブルの原因と、その対処法について解説していきます。原因を知ることで今後の予防にも繋がりますし、いざという時も冷静に対応できるようになりますよ。

炊飯が途中で止まる原因

「炊飯ボタンを押したはずなのに、いつの間にか止まっていた…」そんな経験はありませんか?

炊飯が途中で止まってしまう原因は、実はいくつか考えられます。故障を疑う前に、まずはご家庭で簡単にチェックできるポイントを確認してみましょう。

フック部分やボタンの異物

一番多い原因が、フタをロックするフック部分や、開閉ボタンの周りにごはん粒や小さなゴミが挟まっているケースです。

ここに異物があると、フタがきちんと閉まらず「半ドア」状態になり、安全センサーが働いて炊飯が止まってしまうことがあるんです。

毎回のお手入れで見落としがちな部分なので、一度きれいに拭いてみてください。これだけであっさり解決することも結構ありますよ。

内ぶたやパッキンの装着不良

お手入れの後、内ぶたや蒸気口のパッキンが正しく取り付けられていないことも原因の一つです。

少しでもズレていたり、浮いていたりすると、そこから蒸気が漏れてしまい、正常に炊飯を続けられなくなります。

特にパッキンは、長年使っていると劣化して緩くなっていることも。しっかりはまっているか、改めて確認してみましょう。

コンセントやブレーカーの問題

炊飯器本体ではなく、電源側に問題がある場合もあります。

炊飯器は消費電力が大きい家電なので、電子レンジなど他の家電と同じコンセント(延長コードなど)で同時に使うと、容量オーバーでブレーカーが落ちてしまうことがあります。これは意外とよくあるケースなんです。

炊飯器は、できるだけ壁のコンセントから単独で電源を取るのが理想的ですね。また、電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていない「接触不良」で止まることもありますので、一度抜き差ししてみるのも有効です。

これらの点を確認しても改善しない場合や、エラー表示(「H●●」など)が出ている場合は、炊飯器本体の故障の可能性が考えられます。その際は無理に使用を続けず、メーカーのサポート窓口や購入した販売店に相談してくださいね。

停電で電源が途中で切れた

炊飯している真っ最中に、突然の停電!これは焦りますよね。

でも、安心してください。最近の炊飯器の多くは、短時間の停電に対応できる機能を備えています。

多くの炊飯器には、「リチウム電池」が内蔵されていて、停電しても炊飯プログラムの設定を記憶しておけるようになっているんです。

そのため、停電が10分程度の短い時間であれば、電気が復旧した際に、停電した時点から自動的に炊飯を再開してくれる機種がほとんどです。

この場合は、特に何もしなくても大丈夫。

炊飯器におまかせしておけば、少し炊き上がり時間は遅れますが、ちゃんとごはんを炊き上げてくれますよ。

長時間の停電には注意が必要

問題は、停電が長引いてしまった場合です。

メーカーや機種にもよりますが、停電が10分以上続くと、炊飯プログラムがリセットされ、「取消」の状態になってしまうことが多いようです。

こうなると、残念ながら自動での炊飯再開は期待できません。

電気が復旧した後に炊飯器の状態を確認し、もし炊飯が止まっていたら、一度フタを開けて中の状態を確認しましょう。

そして、この記事の前半でご紹介した「水が残っているなら早炊き」「水がないなら保温で蒸らす」といった方法で対処してみてください。

ただし、夏場など気温が高い時期に、炊きかけのまま長時間放置してしまうと、雑菌が繁殖してお米が傷んでしまう危険性もあります。ごはんの匂いなどを確認して、少しでもおかしいと感じたら、安全のために食べるのは控えた方が良いかもしれませんね。

予約中に停電した

「朝ごはんのために、夜のうちに予約炊飯をセットしておいたのに、夜中に停電があったみたい…」こんなケースも考えられますよね。

予約中に停電した場合の動作も、基本的には炊飯中に停電した時と同じです。

多くの炊飯器は内蔵電池の力で予約設定を記憶してくれているので、炊飯が始まる前に電気が復旧すれば、何事もなかったかのように設定した予約時間に炊飯を開始してくれます。

例えば、朝6時に炊き上がるように予約していて、夜中の2時に停電したとしても、5時に電気が復旧すれば、ちゃんと6時に炊き上がるように動作してくれるんですね。これは本当に便利な機能だと思います。

少しややこしいのは、炊飯が始まる予定時刻を過ぎてから電気が復旧した場合です。

この場合、多くの機種では「予約炊飯はキャンセルされた」と判断するのではなく、「すぐに炊飯を開始する」という動作をします。

そのため、予約した時刻よりは遅れてしまいますが、ごはん自体はちゃんと炊き上げてくれます。

ただ、一部の機種では予約が完全に取り消されてしまうこともあるようなので、お使いの炊飯器の取扱説明書で一度確認しておくと、いざという時に安心ですね。

停電があったかどうかは、炊飯器以外のデジタル時計などがリセットされていないかで判断できますよ。もし朝起きて「あれ?」と思ったら、他の家電の様子もチェックしてみてくださいね。

いずれにしても、最近の炊飯器は停電のような不測の事態にもしっかり備えてくれているので、過度に心配する必要はない、と言えるのではないでしょうか。日本の家電技術は本当にすごいなと、改めて感じます。

取り消しを押してしまった

炊飯中に、間違えて「切/取消」ボタンを押してしまった!これも、結構「あるある」な失敗談かもしれませんね。

特に、圧力IH炊飯器の場合は、先述の通り、すぐにフタが開かないので「どうしよう!」と焦ってしまう方も多いようです。

まず、「取消」ボタンを押してしまったら、炊飯は継続されません。

そして、圧力タイプの炊飯器の場合は、釜の中の圧力を安全に下げるために、しばらくフタが開かなくなります。

この時は、慌てて他のボタンを色々押したり、コンセントを抜いたりせず、まずは炊飯器が落ち着くのを待ってあげましょう。

多くの機種では、5分〜20分ほどで内部の圧力が自然に下がり、フタが開けられるようになります。「圧力」の点滅表示が消えたら、それがフタを開けても良い合図です。

フタが開けられるようになったら、中のごはんの状態を確認します。ここからの対処法は、この記事の前半で何度も出てきた方法と同じです。

一度炊飯を中断してしまったごはんは、正直に言うと、通常通りに炊いたごはんと全く同じ美味しさに仕上げるのは難しいかもしれません。

もし、これらの方法を試してもうまく炊き上がらなかった場合は、無理に白米として食べるよりも、おじややリゾット、チャーハンなどにアレンジして美味しくいただくのが、フードロスも防げて一番良い方法だと思いますよ。

炊き込みご飯や煮物調理での注意点

最近の炊飯器は、白米を炊くだけでなく、炊き込みごはんや、機種によっては角煮やケーキなどの調理ができる「調理コース」が付いているものも多く、とても便利ですよね。

ただし、こうした炊飯以外の調理をする際には、いくつか注意が必要なポイントがあります。特に、調理機能が付いていない炊飯器で、自己流のレシピを試すのは注意が必要です。

炊飯器は、基本的にお米と水を炊くことを前提に設計されています。

そのため、粘り気の強い調味料(カレールーなど)や、多量の油、膨らみやすい食材(練り物など)、アクの多い食材などを入れて調理すると、吹きこぼれや故障の原因になることがあるんです。

これらのトラブルは、マイコン式の炊飯器よりも、高温高圧になる圧力IH炊飯器の方が、より大きな事故に繋がりやすい傾向があります。

調理機能が付いている炊飯器であっても、取扱説明書に記載されているレシピや、使用可能な食材、分量を必ず守って使用するようにしてくださいね。

安全に、そして長く炊飯器を愛用するためにも、正しい使い方を守ることがとても大切です。

私もお客様には、調理機能の便利さをお伝えすると同時に、こうした注意点も必ずお話しするようにしています。便利な道具だからこそ、ルールを守って上手に付き合っていきたいですよね。

総括:炊飯器を途中で開ける場合のトラブル

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。