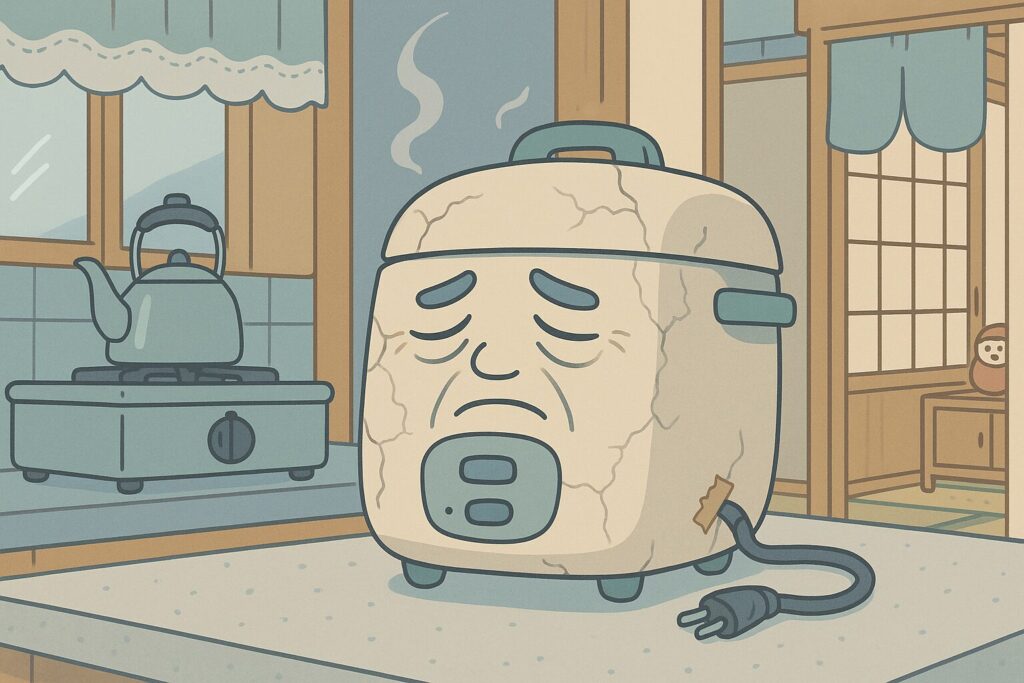

朝起きて炊飯器のスイッチを押したのに電源が入らない、炊き上がったはずのご飯に芯が残っている。

こんな経験、ありませんか?

毎日当たり前のように使っている炊飯器が突然動かなくなると、本当に焦りますよね。

でも、ちょっと待ってください。

すぐに「壊れた!」と判断してしまう前に、確認してほしいことがいくつかあるんです。実は、簡単なチェックや掃除だけで直ることも意外と多いんですよ。

それに、もし本当に故障していたとしても大丈夫。フライパンや電子レンジを使えば、炊飯器がなくても美味しいご飯は炊けます。

炊飯中に止まってしまって中途半端になったお米も、捨てずに済む方法があります。

また、故障のサインを知っておけば買い替えのタイミングも見極められますし、古くなった炊飯器をどう処分すればいいのかも気になるところですよね。

この記事では、炊飯器が動かなくなったときの原因の見分け方から、自分でできる簡単な対処法、代わりの炊飯方法、そして買い替えや処分のことまで、今すぐ役立つ情報をまとめてお伝えします!

炊飯器が壊れたかも?症状別の原因と対処法

- 壊れる原因

- 壊れた時のサイン一覧

- 電源が入らない時の確認点

- ご飯に芯が残るのは故障?

- 簡単な炊飯器の直し方

まずは、炊飯器の「いつもと違う」症状について、何が原因なのか、どう対処すればいいのかを一緒に見ていきましょう。

すぐに「故障だ!」と決めつける前に、確認できることがあるかもしれませんよ。

壊れる原因

炊飯器が壊れる原因は、いくつか考えられます。一番多いのは、やはり「経年劣化」ですね。

炊飯器は、家電の中でも使用頻度がとても高い製品の一つです。毎日何度も熱くなったり冷めたりを繰り返すので、内部の部品やパッキンはどうしても消耗していきます。

メーカーが修理のために部品を持っている期間(補修用性能部品の保有期間)は、だいたい製造を終了してから6年間と定められていることが多いんです。

もちろん6年経ったらすぐに壊れるわけではありませんが、この期間を過ぎると「修理したくても部品がない」というケースが出てくるため、一つの目安になりますね。

主な劣化パーツ

具体的に劣化しやすい場所としては、以下のようなものがあります。

| 劣化しやすい場所 | 症状 |

|---|---|

| 内釜のコーティング | 熱がうまく伝わらなくなり、ご飯に芯が残ったり、逆にお焦げができやすくなったりします。 |

| 内蓋のパッキン | ゴムが硬くなったり、切れたりすると、蒸気が漏れて炊きムラができたり、保温性能が落ちたりします。 |

| 温度センサー | 釜の底にあるセンサーが汚れたり、故障したりすると、温度調節がうまくいかず、生煮えになることがあります。 |

| 内部の基盤やヒーター | これはもう心臓部ですね。ここが壊れると、電源が入らなくなったり、まったく加熱されなくなったりします。 |

また、意外と見落としがちなのが「お手入れ不足」です。

炊飯器の底や側面にある「吸気孔」や「排気孔」にホコリが詰まると、内部に熱がこもってしまい、故障の原因になることもあります。

内釜を洗うときに、スポンジの硬い面やたわしでゴシゴシこすってしまうと、コーティングが剥がれる原因にもなるので、優しく洗ってあげることも大切なんですよ。

お米を研ぐときに、内釜をそのまま使っていませんか?

泡だて器でお米を研いだりすると、コーティングが一気に剥がれてしまうので、絶対に避けてくださいね!

壊れた時のサイン一覧

「もしかして、うちの炊飯器も寿命かな?」と感じたら、次のようなサインが出ていないかチェックしてみてください。

これらの症状が頻繁に起こるようになったら、注意が必要だと思います。

炊飯器の故障・寿命のサイン

- 電源関係: 電源が入らない、途中で切れる、液晶表示がおかしい・消える。

- 炊きあがり: ご飯に芯が残る、生煮えになる、逆に焦げ付く、ベチャベチャになる。

- 保温関係: 保温中にご飯がカピカピになる、黄色くなる、変な匂いがする。

- 動作中: 炊飯中に「ジー」以外の異常な音(ガタガタ、ブーンなど)がする。

- 外観: 内釜のコーティングが広範囲で剥がれている、内蓋のパッキンが切れている・変色している。

特に、電源が入らない、まったく加熱されない、液晶表示がおかしいといった症状は、内部の電子部品が故障している可能性が非常に高いです。

また、炊きあがりの異常も要注意です。

お水の量を間違えていないのに、毎回のように「芯が残る」とか「ベチャベチャになる」という場合は、温度を感知するセンサーや、熱を伝えるヒーターに問題が起きているかもしれません。

異臭や異常音はすぐに使用中止を

もし、炊飯中や保温中に「プラスチックが焦げるような匂い」や「ゴムが焼けるような匂い」、または「聞いたことのない大きな音」がした場合は、すぐに使用を中止してください。

そのまま使い続けると、火災などの重大な事故につながる危険もあります。コンセントを抜いて、メーカーや購入した販売店に相談することをおすすめします。

電源が入らない時の確認点

「さあ、ご飯を炊こう!」と思ったら、炊飯器がシーン…としている。

こんな時、一番焦りますよね。

でも、故障と決めつける前に、いくつか確認してほしいポイントがあります。意外と簡単な見落としだった、ということも多いんですよ。

ステップ1:コンセント周りの確認

まずは、電源プラグがコンセントにしっかり刺さっているか確認してください。

「ちゃんと刺さってるつもり」でも、少し緩んでいることはよくあります。一度抜いて、もう一度グッと奥まで差し込んでみましょう。

また、延長コードや電源タップを使っている場合は、タップ自体のスイッチがオフになっていないか、タップが壊れていないかも確認が必要です。

炊飯器を直接、壁のコンセントに差し込んでみて電源が入るか試してみるのが一番確実ですね。

ステップ2:ブレーカーの確認

電子レンジやトースターなどを同時に使って、キッチンのブレーカーが落ちてしまった、という可能性もあります。

他の家電も動かない場合は、分電盤を確認してみてください。

ステップ3:炊飯器本体の確認

コンセントやブレーカーに問題がないのに電源が入らない場合、炊飯器本体の問題の可能性が高くなります。

炊飯器によっては、内釜が正しくセットされていないと電源が入らない安全装置が働いている機種もあります。内釜を一度取り出して、米粒などが挟まっていないか確認し、もう一度セットし直してみましょう。

ここまで確認しても電源が入らない場合は、本体内部のヒューズが切れていたり、電子基板が故障している可能性が高いです。

こうなると、残念ながら自分で直すのは難しいので、修理か買い替えを検討することになりますね。

コンセントを抜き差しする時は、必ず乾いた手で行ってくださいね!

キッチンは水気も多いので、感電には十分注意しましょう。

ご飯に芯が残るのは故障?

「最近、ご飯に芯が残ることが多くなった…」これもよくあるお悩みの一つです。もしかしたら故障かもしれませんが、その前にいくつか見直してほしいポイントがあります。

炊飯器の性能はとても上がっていますが、やっぱり「お米」と「水」の基本的な扱い方が大切なんですよね。

故障以外の原因をチェック

故障を疑う前に、まずは以下の4点を確認してみてください。

- 水加減は正しいですか?

内釜の目盛りを真横から見て、正確に水を入れていますか?

無洗米なのに「普通米」の目盛りで水を入れたり、逆に普通米なのに「無洗米」の目盛りで水を入れたりすると、水加減が狂ってしまいます。 - しっかり浸水させていますか?

最近の炊飯器は「浸水時間」も炊飯工程に含まれているものが多いですが、それでもお米に水を吸わせる時間はとても重要です。

特に冬場は水が冷たく、お米が水を吸いにくくなります。最低でも30分(冬場なら1時間)は浸水させてから炊飯ボタンを押すと、ふっくら炊き上がりますよ。 - お湯で研いだり、炊いたりしていませんか?

「早く炊きたいから」とお湯を使うのはNGです!

お米の表面だけが糊化(のりか)してしまい、中心部まで水が浸透しなくなるため、芯が残る原因になります。必ず常温のお水を使ってください。 - 炊飯器の容量を守っていますか?

5.5合炊きの炊飯器で、最大量の5.5合を炊く時と、1合だけ炊く時では、炊きムラが出やすいことがあります。

また、最大容量を超えて炊飯するのは絶対にやめてください。うまく炊けないだけでなく、吹きこぼれて故障の原因にもなります。

これらの点を見直してもやっぱり芯が残る…という場合は、炊飯器の故障が考えられます。

「壊れる原因」のところでも触れましたが、内釜のコーティングが剥がれて熱伝導が悪くなっていたり、温度センサーが汚れてうまく機能していなかったり、パッキンが劣化して蒸気が漏れているのかもしれません。

古米や新米で水加減は変わる?

新米は水分が多いので、目盛りより「ほんの少し」水を減らすと美味しく炊けます。逆に、古米は水分が飛んでいるので、少しだけ多めのお水で炊いてあげると、パサつきが抑えられますよ。

簡単な炊飯器の直し方

「直し方」と聞くと、自分で分解して修理するようなイメージかもしれませんが、それは絶対にやめてくださいね!

家電製品の分解・修理は専門の知識がないと非常に危険です。ここでご紹介するのは、あくまで「不調を改善するためのお手入れ」としての対処法です。

でも、これだけで「あれ?調子が戻ったかも?」となることも意外と多いんですよ。

対処法1:徹底的なクリーニング

ご飯に芯が残る、異臭がするといった症状は、汚れが原因かもしれません。

- 内蓋・パッキン: 毎回外して洗っていますか? ご飯のでんぷん質や、炊き込みご飯の油分が残っていると、パッキンの劣化を早めたり、異臭の原因になります。

- 蒸気口: 蒸気口のキャップも外して洗いましょう。ここに汚れが詰まると、うまく蒸気が抜けず、炊きあがりに影響が出ることがあります。

- 温度センサー: 内釜を外した底にある、丸い(または出っ張った)部分です。ここにご飯粒や汚れがこびりついていると、正しい温度が測れません。固く絞った布で優しく拭き取ってください。

- 吸気孔・排気孔: 本体の底や側面にある空気の通り道です。掃除機などでホコリを吸い取って、空気の流れを良くしてあげましょう。

対処法2:クエン酸洗浄(ニオイ対策)

保温中のニオイや、炊き込みご飯の後のニオイ残りが気になる場合は、クエン酸を使ったお手入れが効果的です。

クエン酸洗浄の手順

- 内釜に、水を7~8分目まで入れます。

- 薬局などで売っているクエン酸を約20g(大さじ1~2杯)入れて、よく溶かします。

- 炊飯器の「お手入れコース」や「洗浄コース」があればそれを選びます。なければ「早炊き」コースなどで一度炊飯します。(※機種によって推奨されるコースが違うので、取扱説明書を確認してくださいね)

- 終わったら、中のお湯を捨て、各パーツ(内釜、内蓋など)を水でよくすすぎ洗いします。

※土鍋コーティングなど、内釜の素材によってはクエン酸が使えない場合もあるので、必ず取扱説明書を確認してください。

これらの「お手入れ」をしても症状が改善しない場合は、やはり部品の劣化や故障が考えられます。その場合は、無理をせず修理や買い替えを検討しましょう。

炊飯器が壊れた時の炊き方と買い替え目安

- 中のお米はどうしたらいい?

- 代用になる調理器具

- フライパンで美味しく炊くコツ

- 電子レンジでご飯を炊く方法

- 炊飯器は何年で買い替え時?

- 壊れた炊飯器の処分方法

「どうやら、お手入れしても直らない…。これは本格的に壊れたみたい…。」

そんな時、まず直面するのが「今日のご飯、どうしよう?」という問題ですよね。

ここからは、炊飯器が壊れてしまった時の緊急対処法と、その後の買い替えについてお話しします。

中のお米はどうしたらいい?

これは炊飯器が壊れたタイミングによって対応が変わってきます。

ケース1:炊飯ボタンを押す前だった

これは不幸中の幸いですね!

まだお米は生の状態です。

この後のセクションでご紹介する「鍋」「フライパン」「電子レンジ」など、別の方法で炊くことができます。水に浸水させていたお米も、そのまま使えますよ。

ケース2:炊飯中に止まってしまった(生煮え状態)

これが一番困るパターンかもしれません…。

中途半端に火が通って、芯が残った「生煮え」のご飯。

この状態のご飯は、残念ながら「炊飯」し直すのは難しいです。

でも、捨てるのは待ってください!

リメイクして美味しく食べる方法があります。

生煮えご飯のリメイク術

- 雑炊・リゾット・お粥にする:

一番のおすすめはこれです。生煮えのご飯を鍋に入れ、たっぷりの水や出汁を加えて、お米が柔らかくなるまで煮込みます。味付けをすれば、美味しい雑炊やリゾットに大変身! - 電子レンジで再加熱する:

耐熱皿にご飯を移し、お酒(または水)を少量振りかけて、ふんわりとラップをします。電子レンジ(500W~600W)で様子を見ながら数分加熱します。完全な白米には戻らないかもしれませんが、芯はかなりマシになります。 - 蒸し器で蒸す:

もし蒸し器があれば、濡らした布巾を敷いて、その上で10~15分ほど蒸し直すという方法もあります。

チャーハンやピラフにするには、芯が残りすぎて美味しくない可能性が高いので、水分を加えて再加熱する「煮る」系リメイクがおすすめですね。

代用になる調理器具

炊飯器がなくても、ご飯は炊けます!

昔はみんな「かまど」や「羽釜」で炊いていたんですから、お鍋があれば大丈夫です。

ご家庭にある調理器具で、代用できるものをピックアップしました。

| 代用品 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 土鍋 | 遠赤外線効果で、ふっくら甘みのあるご飯が炊ける。おこげも楽しめる。 | 火加減の調整が少し難しい。炊きムラができることも。保温性も高い。 |

| 鍋(ステンレス・ホーロー) | 一番手軽で、多くのご家庭にある。熱伝導が良く、炊飯時間が短い(30分程度)。 | 焦げ付きや吹きこぼれに注意が必要。火加減の調整がポイント。 |

| フライパン | 意外と万能!浅くて広いので熱が均一に伝わりやすい。炊飯時間も短い。 | フタが必要。浅いと吹きこぼれやすいので、深めのものがおすすめ。 |

| 圧力鍋 | 高温・高圧で炊くので、玄米もモチモチに炊き上がる。炊飯時間が圧倒的に短い。 | 食感が「もっちり」になりやすい。圧力が下がるまで待つ時間が必要。 |

| 電子レンジ | 火を使わず手軽。1~2合の少量炊きに向いている。 | 食感がパサつきやすい。大量炊飯には不向き。吹きこぼれに注意。 |

個人的には、フタがしっかり閉まる「お鍋(土鍋やホーロー鍋)」か、手軽な「フライパン」が日常的に代用しやすいかなと思います。

電子レンジは、本当に「今すぐ1杯だけ欲しい!」という緊急事態には便利ですね。

フライパンで美味しく炊くコツ

「え、フライパンでご飯が炊けるの?」と驚かれるかもしれませんが、これが意外と簡単で美味しいんですよ。

キャンプなどのアウトドアでも役立つ方法なので、覚えておくと便利です。

フライパン炊飯の手順(2合の場合)

用意するもの:お米2合、水(お米の1.2倍=約400~440cc)、フタ付きの深めのフライパン

- お米を研いで浸水させる

お米を研いだらフライパンに入れ、分量の水を加えます。最低30分は浸水させましょう。これがふっくら仕上げる一番のポイントです。 - フタをして中火にかける

浸水が終わったら、フライパンにフタをして中火にかけます。(※強火だと焦げやすいので注意!) - 沸騰したら弱火で10~15分

カタカタと音がして、蒸気が出てきたら「沸騰」の合図です。

沸騰したらすぐに一番弱い火(とろ火)にして、そのまま10分~15分加熱します。

(※フライパンの素材や厚みによって時間が変わります) - 火を止めて蒸らす

パチパチという音(おこげができる音)がしてきたら、火を止める合図です。

火を止めたら、フタは開けずにそのまま10分間蒸らします。 - できあがり!

蒸らし終わったら、フタを開けて、しゃもじで底からさっくりと混ぜて完成です!

もしフライパンに合うフタがない時は、アルミホイルを二重にして、フライパンの縁にしっかり被せればフタ代わりになりますよ!

蒸気を逃がさないことが大切なんです。

火加減に注意!

フライパンは底が広い分、火が当たりやすいので、焦げ付きには注意が必要です。

沸騰するまでは「中火」、沸騰したら「弱火」を守ってくださいね。

電子レンジでご飯を炊く方法

「鍋で炊くのは火加減が難しそう…」という方には、電子レンジが最後の砦です。

正直なところ、炊飯器やお鍋で炊いたご飯と比べると、食感は少し劣るかもしれません…。

でも、炊飯器が壊れた緊急時には本当に助かりますよね。

最近は、電子レンジ専用の炊飯容器も安価で売られていますよ。

電子レンジ炊飯の手順(1合の場合)

用意するもの:お米1合、水(約220cc)、深めの耐熱ボウル、ラップ

- 研いで浸水させる

お米を研いで、深めの耐熱ボウルに入れます。(※浅いと確実に吹きこぼれます!)

分量の水を加え、最低30分は浸水させます。 - ラップをして500Wで加熱

ふんわりとラップをかけます。端は少し開けて、蒸気の逃げ道を作っておくと良いですね。

電子レンジ500Wで約5分加熱します。 - 一度取り出して混ぜる

沸騰して吹きこぼれそうになったら、一旦止めます。

取り出して、お米を軽く混ぜて均一にします。(※やけどに注意!) - 弱(200W)で加熱

再びふんわりとラップをかけ、今度は弱(200W)で約5分加熱します。

(※200Wがなければ「解凍モード」でもOKです) - 蒸らす

加熱が終わったら、取り出さずに電子レンジの中で10分ほど蒸らします。

これで芯までふっくらしますよ。

吹きこぼれに厳重注意!

電子レンジ炊飯で一番の失敗は「吹きこぼれ」です。お米のでんぷん質が混ざったお湯が庫内に広がると、掃除が本当に大変です…(経験談)

必ず「お米+水」の倍以上の容量がある、深い耐熱ボウルを使うこと。そして、加熱中は電子レンジの前から離れないことをおすすめします。

炊飯器は何年で買い替え時?

炊飯器が壊れてしまうと、「修理して使い続けるか」「思い切って買い替えるか」悩みますよね。私も家電量販店で働いていると、このご相談は本当によく受けます。

判断の基準になるのは、やはり「使用年数」と「修理費用」のバランスだと思います。

目安は「6年」

「壊れる原因」でもお話ししましたが、多くのメーカーは部品の保有期間を「製造打ち切り後6年」としています。

購入してから6年以上経っている場合、たとえ修理したくても部品がなくて修理できない、という可能性があります。

また、6年も経てば、炊飯器の技術もかなり進歩しています。同じ価格帯でも、当時よりずっと美味しく炊けたり、省エネ性能が上がっていたりするものです。

修理 vs 買い替え の判断基準

- 購入から3年以内:

メーカー保証(通常1年)は切れているかもしれませんが、修理する価値は十分にあります。修理費用も比較的安く済む可能性が高いです。 - 購入から3年~5年:

悩みどころですね。まずは修理の見積もりを取ってみましょう。

修理費用が新品の購入金額の半分を超えるようなら、私なら買い替えをおすすめするかもしれません。 - 購入から6年以上:

これはもう「買い替え」を強くおすすめします。

前述の通り、部品がない可能性が高いですし、もし修理できても、すぐに別の場所が壊れる「故障の連鎖」が起きやすい時期だからです。

修理に出すと、見積もりだけで数千円かかったり、炊飯器が手元にない期間が1~2週間続いたりすることも考えられます。

その間の手間や、お鍋で炊くストレス(笑)を考えると、5~6年使った炊飯器が壊れたら、それは「お疲れ様でした」のサインだと考えて、新しい炊飯器との出会いを楽しむのが良いかもしれませんね。

壊れた炊飯器の処分方法

新しい炊飯器を迎えることになったら、古い炊飯器を処分しなくてはいけませんね。

炊飯器は「家電リサイクル法」の対象品目(テレビや冷蔵庫など)ではないので、処分の仕方は自治体によって異なります。

1. 自治体のごみとして出す

一番一般的な方法です。ただし、ルールがお住まいの地域によって大きく違います。

- 「不燃ごみ」として出せる地域

指定のごみ袋に入れて、不燃ごみの日に出せる一番簡単なパターンです。 - 「粗大ごみ」として出す地域

多くの地域では、一辺が30cm(または50cm)を超えるものは粗大ごみ扱いになります。

事前に電話やインターネットで申し込み、有料の処理券(シール)を買って貼り、指定日に出す必要があります。

まずは、お住まいの自治体(市区町村)のホームページで「炊飯器 ごみ」と検索して、ルールを確認してみてください。

2. 家電量販店で引き取ってもらう

新しい炊飯器を購入するお店で、古い炊飯器を引き取ってもらう方法です。

お店によっては、下取りとして値引きしてくれたり、無料で引き取ってくれるキャンペーン(これは稀ですが)をやっていることもあります。

多くの場合、リサイクル料や運搬料として500円~1,000円程度の手数料がかかりますが、新しい商品が届くのと同時に古いものを渡せるので、手間がかからないのが最大のメリットですね。

3. 不用品回収業者に依頼する

引っ越しなどで、炊飯器以外にも処分したい家電や家具がたくさんある場合には、不用品回収業者にまとめて依頼するのも一つの手です。

ただし、中には無許可で営業し、後で高額な料金を請求するような悪質な業者もいます…。

依頼する場合は、必ず「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っているか、複数の業者から見積もりを取るなど、慎重に選んでくださいね。

個人的には、新しい炊飯器を買う時にお店に引き取りをお願いするのが一番ラクで安心かな、と思いますよ!

総括:炊飯器が壊れた時の対処法

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。