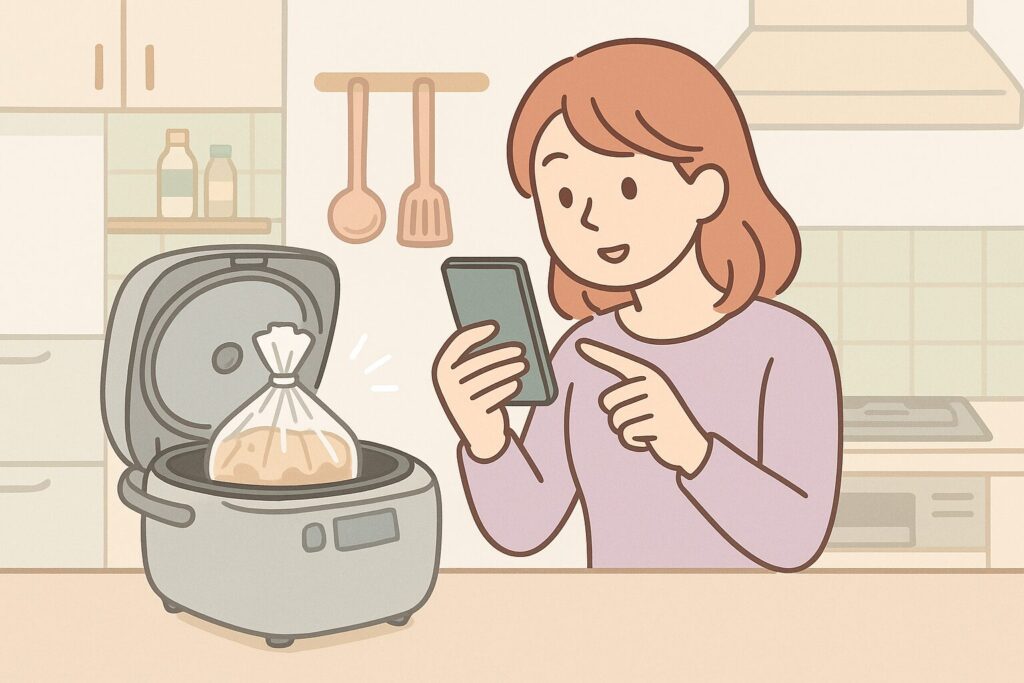

最近SNSで話題になっている、アイラップを使った炊飯器での同時調理。

時短になるし便利そう、と気になっている方も多いのではないでしょうか?

でも、ちょっと待ってください。

その調理法、実はとても危険なんです。

メーカー公式が強く警告を発しているにもかかわらず、炊飯器にアイラップを入れる方法がネット上で広まっていて、実際に爆発や故障といった事故が報告されています。

耐熱温度が120度だから大丈夫、という情報を信じて試してしまった方もいるかもしれませんが、問題はそこではないんです。

蒸気口をふさぐ危険性や、想定外の使用による事故のリスクについて、家電量販店で日々お客様の相談を受けている私だからこそお伝えできる、正確で実践的な情報があります。

この記事では、なぜ炊飯器でアイラップを使ってはいけないのか、メーカーが警鐘を鳴らす理由、実際に起きた事故の事例、そして炊飯器とアイラップそれぞれの正しい使い方まで、安全に家電を使うために知っておくべき情報を詳しく解説していきます。

炊飯器でのアイラップ使用が危険な理由

- SNSで話題の調理法とは?

- メーカー公式が警鐘「想定外の使用」

- 炊飯器での使用がなぜダメなのか

- 爆発の危険!蒸気口をふさぐ可能性

- 炊飯器の故障や事故につながった事例

- 「説明書にない」は通用しない理由

まずは、一番知っていただきたい「危険性」についてです。

なぜ「炊飯器でアイラップ」がNGなのか、その理由をしっかり見ていきましょう。

SNSで話題の調理法とは?

ここ数年、特にYouTubeやInstagramなどでよく紹介されているのが、「アイラップ炊飯」や「炊飯器で同時調理」と呼ばれるレシピです。

具体的には、研いだお米とお水を入れた炊飯釜の中に、アイラップに食材(例えば、味付けした鶏肉や、卵、野菜など)を入れたものを一緒に入れて、そのまま炊飯スイッチを押す、というものですね。

「ごはんが炊きあがるのと同時におかずも完成する」という手軽さがウケて、特に忙しい主婦の方や、離乳食を作るママさんたちの間で「便利な時短術」として広がっているように思います。

確かに、洗い物も減らせそうですし、火加減を見る必要もない「ながら調理」ができるのは、とても魅力的に見えますよね。

紹介されているレシピも、鶏ハム、煮豚、半熟卵、温野菜など、本当にさまざまです。「アイラップは耐熱温度が120度だから大丈夫」という情報を信じて、試してしまった方も少なくないのかもしれません。

「便利そう」「時短」という言葉には、つい惹かれてしまいますよね…。

でも、その便利さの裏に、大きなリスクが隠れているんです。

この調理法が広まるにつれて、アイラップのメーカーである岩谷マテリアルさんや、各炊飯器メーカーさんが、強い懸念を示すようになりました。

次の章では、その「公式の見解」を見てみましょう。

メーカー公式が警鐘「想定外の使用」

この「アイラップ炊飯」の広まりに対して、アイラップの発売元である岩谷マテリアルさんは、公式X(旧Twitter)アカウント(@i_wrap_official)で、非常に強い言葉で繰り返し注意喚起を行っています。

過去の投稿では「再々々々々々々掲載」という言葉とともに、「炊飯器に!!!!!!アイラップを!!!!!!!!入れるなッッッ!!!!!!!」と、強い警告を発信しているんです(笑)

メーカーさんによると、この使い方は完全に「メーカーとして想定外の使用方法」とのこと。

もともとアイラップは、食品の保存や、湯せん・電子レンジでの「温め」を想定して開発された商品です。1976年の発売当初は、ポリ袋で「調理」をすること自体が、今ほど一般的ではなかったんですね。

それなのに、ここ数年で急激に「炊飯器調理」という危険な使い方が広まってしまい、「当社としては困惑している」というのが正直なところのようです。

ここまでメーカーさんが強く「やめて」と言うのは、もちろん、それだけ重大な事故につながる危険性があるからです。

「便利だから」という自己判断が、メーカーさんの想定をはるかに超えた危険な使い方になってしまっている、というのが現状なんですね。

炊飯器での使用がなぜダメなのか

では、具体的に「なぜダメなのか」、その一番の理由をご説明しますね。

それは、「アイラップが炊飯器の蒸気口(蒸気が出る穴)や、内部の部品をふさいでしまう可能性があるから」です。

炊飯器は、お米を炊くプロセスの中で、内部の蒸気をうまく外に逃がしたり、圧力を調整したりすることで、ごはんを美味しく炊き上げています。

特に最近主流の「圧力IH炊飯器」は、内部に高い圧力をかけて高温で一気に炊き上げることで、お米の甘みやもちもち感を引き出す仕組みになっています。

その精密な制御を行っている蒸気口や調圧孔(圧力の逃げ道)が、もしアイラップのようなポリ袋でふさがれてしまったら…。

どうなるか、想像できますでしょうか?

蒸気の逃げ場がなくなると、炊飯器内部の圧力が異常に高まってしまいます。

これは、炊飯器が正常に動作するための設計を大きく超えた、非常に危険な状態なんです。

アイラップが炊飯中にお湯の中で動いて、偶然にもその大切な「穴」にピッタリとフタをしてしまう…。そんな可能性がゼロではない以上、メーカーとしては「絶対にやめてください」としか言えないんですね。

耐熱温度が120度だから袋自体は溶けないかもしれない、という問題とは全く別の次元の危険性がここにあるんです。

爆発の危険!蒸気口をふさぐ可能性

先ほどお伝えしたように、もし蒸気口がふさがれて内部の圧力が異常に高まり続けると、最悪の場合、どうなってしまうのか。

それは、「爆発」や「フタが吹き飛ぶ」といった重大な事故につながる可能性があります。

SNS上では、この「アイラップ炊飯」を試した結果、実際に危険な目に遭ったという報告も増えています。

「炊飯器が爆発してフタが飛んだ」

「ボンッという音とともにお粥が部屋中に飛び散った」

「フタが閉まらなくなって、炊飯器を買い替えることになった」

こうした声は、決して大げさな話ではないんです。

炊飯器は、安全に使えるよう様々な安全装置(セーフティ機能)が備わっています。でも、それはあくまで「メーカーが想定した正しい使い方」をしていることが前提です。

私も家電量販店で炊飯器をご案内することがありますが、最近の炊飯器は本当に高性能で、精密な機械です。想定外の異物を入れて圧力をかけるなんて、設計上ありえない使い方なんです…。

「爆発するかもしれない」というリスクを冒してまで、時短調理を選ぶ価値があるかどうか…。

もう一度、冷静に考えてみてほしいと思います。

もし、調理中にフタが吹き飛んで、高温の蒸気や中身が飛び出してきたら…と考えると、本当に恐ろしいですよね。

炊飯器の故障や事故につながった事例

「爆発」とまではいかなくても、炊飯器の「故障」に直結するケースも非常に多いようです。

これもSNSなどで、「アイラップで離乳食作って炊飯器ぶっ壊しました」「フタが閉まらなくなって買い替え」といったリアルな体験談が見受けられます。

私も店頭で、「最近、炊飯器の調子が悪くて…」とご相談を受けることがあるんですが、詳しくお話を聞いてみると、「実はネットで見たレシピを試してから…」とおっしゃるお客様が、稀にいらっしゃいます。

そのレシピが、まさにポリ袋を使った同時調理だった、というケースもあるんです。

アイラップの耐熱温度は120度とされていますが、炊飯器のヒーター部分はそれ以上の高温になる可能性があります。もし袋が鍋肌(内釜の側面や底)に直接触れ続けると、溶けたり穴が開いたりする危険もゼロではありません。

一度故障してしまうと、修理には高額な費用がかかりますし、場合によっては修理不能で買い替えるしかなくなってしまいます。

数万円もする炊飯器が、数百円の時短テクニックで使えなくなってしまうのは、あまりにも悲しいですよね。

「説明書にない」は通用しない

この問題について、一部で「アイラップのパッケージに“炊飯器使用不可”と書いていないから、使ってもいいのでは?」という声があるようです。

ですが、その理屈は残念ながら通用しません…。

アイラップのメーカーさんは、これに対して「記載されていなければ何をしてもいいわけではありません」と明確に回答しています。そもそも「用途外」の使い方だからです。

そして、ここが家電のプロとして一番お伝えしたい重要なポイントです。

アイラップ側ではなく、「炊飯器」の取扱説明書を確認してください!

象印さんやタイガーさんといった、大手炊飯器メーカーの取扱説明書には、「故障や事故の原因になるため、ポリ袋、ラップ、クッキングシート、アルミ箔などを使った調理はしないでください」といった内容が、はっきりと記載されていることがほとんどです。

つまり、アイラップ側ではなく、炊飯器側が「ポリ袋(アイラップも含む)の使用」を明確に禁止しているんですね。

取扱説明書を読まずに自己流の使い方をして故障した場合、もちろんメーカー保証の対象外となってしまいます。

「知らなかった」「書いてなかった」は通用しない、ということを、ぜひ覚えておいてくださいね。

アイラップと炊飯器の安全な使い方

- 他にもある炊飯器の危険な使い方

- 炊飯器に入れたらダメなもの

- 炊飯器調理のNG例(油・とろみ)

- 炊飯器の意外な活用術

アイラップを炊飯器に入れる危険性について、ご理解いただけたでしょうか?

では、ここからは視点を変えて、炊飯器でやってはいけない他のNG例など、安全に使うための知識を一緒に確認していきましょう!

他にもある炊飯器の危険な使い方

炊飯器って、毎日当たり前に使っている家電だからこそ、意外と「危険な使い方」をしてしまっていることがあるかもしれません。

アイラップの件以外にも、私たちが普段気をつけるべきポイントをいくつかご紹介しますね。

置き場所

まず、炊飯器を置く場所です。以下の場所は避けてください。

使い方

普段の使い方にも注意が必要です。

特に「IHヒーターの上」と「ふきんをかける」のは、お客様からも「やってたかも…」と聞くことがある、意外な落とし穴なんです。

ぜひ今日から気をつけてみてください!

炊飯器に入れたらダメなもの

アイラップ(ポリ袋)以外にも、炊飯器調理で「入れてはいけないもの」があります。これらも蒸気口をふさいだり、内釜を傷めたりする原因になるんです。

炊飯器メーカー各社が注意喚起している代表的なものを、表にまとめてみました。

| NGなもの | 主な理由 |

|---|---|

| ポリ袋・ラップ・クッキングシート・アルミ箔 | 蒸気口や調圧孔をふさぎ、異常圧力や故障の原因になる。 |

| 葉物野菜(ほうれん草、キャベツなど) | 葉や皮が加熱中にはがれ、蒸気口や内部部品に張り付く可能性がある。 |

| 皮付きの野菜(トマトなど) | |

| 煮炊きで膨張するもの(豆類、麺類、練り物など) | 量が急激に増えて吹きこぼれたり、蒸気口をふさいだりする。 |

| 重曹(ふくらし粉など) | 加熱中に急激に泡が発生し、吹きこぼれや蒸気口詰まりの原因になる。 |

| 酢などの酸性が強い調味料 | 内釜のフッ素コーティングを傷め、はがれやすくする。 |

| 殻付きのエビや貝など硬いもの | 内釜のコーティングを傷つけ、焦げ付きの原因になる。 |

こうして見ると、結構たくさんありますよね。

特に「酢」は意外かもしれません。内釜で酢飯を作ったり、酢を使った煮込み料理をしたりすると、コーティングの寿命を縮めてしまうことがあるので、避けたほうが安心です。

また、葉物野菜やトマトの皮が蒸気口に張り付く、というのもアイラップと同じくらい危険な状態を引き起こす可能性があります。ご注意くださいね。

炊飯器調理のNG例(油・とろみ)

食材そのものだけでなく、「調理方法」にもNGがあります。

特に注意したいのが、「多量の油を使う料理」と「とろみのある料理」です。

多量の油を入れる料理

SNSでは、フライドチキンと一緒にお米を炊く「チキンの炊き込みご飯」などが紹介されていることもありますが、多量の油を入れる調理は危険です。

油が多いと、加熱中に温度が異常に高くなりすぎることがあります。

その結果、底部の温度センサーが誤作動を起こしたり、内釜が焦げ付いたり、最悪の場合は炊飯器本体の故障や変形につながる恐れがあるんです。

少量の油(ごま油大さじ1杯など)なら問題ないことが多いですが、揚げ物を入れるようなレシピは避けるのが賢明ですね。

とろみのある料理(カレー、シチューなど)

「炊飯器で無水カレー」といったレシピも人気ですが、カレールーやシチューのルー、片栗粉などを最初から入れて調理するのもNGです。

理由は2つあります。

- とろみのある液体は熱を保ちやすいため、温度センサーがうまく働かず、内釜の底が焦げ付きやすくなります。

- とろみのついた汁が加熱中に噴き上がり、蒸気口や調圧孔をふさいでしまう危険性があります。

これはアイラップが詰まるのと同じで、異常圧力の原因になりかねません。

もし、炊飯器の「調理コース」などでカレーやシチューを作る場合は、ルーやとろみ剤は、必ず全ての加熱が終わった後、最後に入れて溶かすようにしてください。

これはメーカーも推奨している安全な手順です。

炊飯器の意外な活用術

ここまで「ダメ」「危険」というお話ばかりしてしまいましたが、もちろん炊飯器を安全に活用する方法もたくさんあります。

ポイントは、「調理機能(調理コース、煮込みモードなど)が搭載された炊飯器」を選び、「メーカー推奨のレシピ」を参考にすることです。

最近の炊飯器は、お米を炊くだけでなく、「調理」ができることを前提に設計されているモデルが本当に多いんです。家電量販店でも、そうした多機能モデルが人気ですね。

これらのモデルは、炊飯とは異なる専用の加熱プログラム(温度や時間を自動で調整)が搭載されているため、安全に料理ができます。

例えば、以下のような使い方がメーカーから公式に提案されています。

これなら火加減をずっと見ていなくても「ほったらかし」で美味しい一品が作れるので、とっても便利ですよね!

炊飯器を安全に活用するコツは、「炊飯器は炊飯器(メーカー推奨の調理)」、「アイラップはアイラップ(湯せんやレンジ)」と、それぞれの得意分野で正しく使い分けることだと思います!

ちなみに、アイラップの正しい加熱方法は、パッケージにも記載されている通り、以下の2つです。

それぞれの道具を正しく使って、安全に料理を楽しみたいですね。

総括:炊飯器にアイラップはNG

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。