炊飯器の炊き込みモードって、実際どんな機能なのか詳しく知っていますか?

いつもの白米モードで炊き込みご飯を作ったら、なぜかお米に芯が残ってしまったり、底が焦げ付いてしまったりすることも。

やはり炊き込みご飯は、専用の炊き込みモードを使うのが一番確実で美味しく仕上がるんです。

この炊飯器の炊き込みモードは、調味料に含まれる塩分や糖分の特性を考慮して、火加減や炊飯時間を自動調整してくれる優れた機能です。

白米モードとは加熱温度や火加減の制御方法が大きく異なり、具材にしっかり火を通しながらも焦げ付きを防ぐように設計されています。

浸水の重要性や香ばしいおこげ機能、さらには予約炊飯の注意点など、知っているようで意外と知らないポイントがたくさんあります。

この記事では、炊飯器の炊き込みモードの仕組みから実践的な活用術まで、家電量販店での経験を活かしながら、失敗しない炊き込みご飯作りのコツを詳しくお伝えします。

炊飯器の炊き込みモード徹底解説

- 炊き込みモードとは?

- 白米モードと何が違う?

- 加熱温度と火加減の違い

- 炊飯にかかる時間

- 浸水は必要?

- 香ばしいおこげ機能

まずは、「炊き込みモード」が一体どんな機能なのか、いつも使っている「白米モード」と何が違うのかを詳しく見ていきましょう。

この違いを知っておくだけで、「なるほど!だから炊き込みご飯って失敗しやすかったんだ!」と納得できることがたくさんあると思いますよ。

炊き込みモードとは?

炊き込みモードとは、その名の通り「炊き込みご飯」を炊くために最適化された専用の炊飯プログラムのことです。

「え、白米と何が違うの?」と思いますよね。

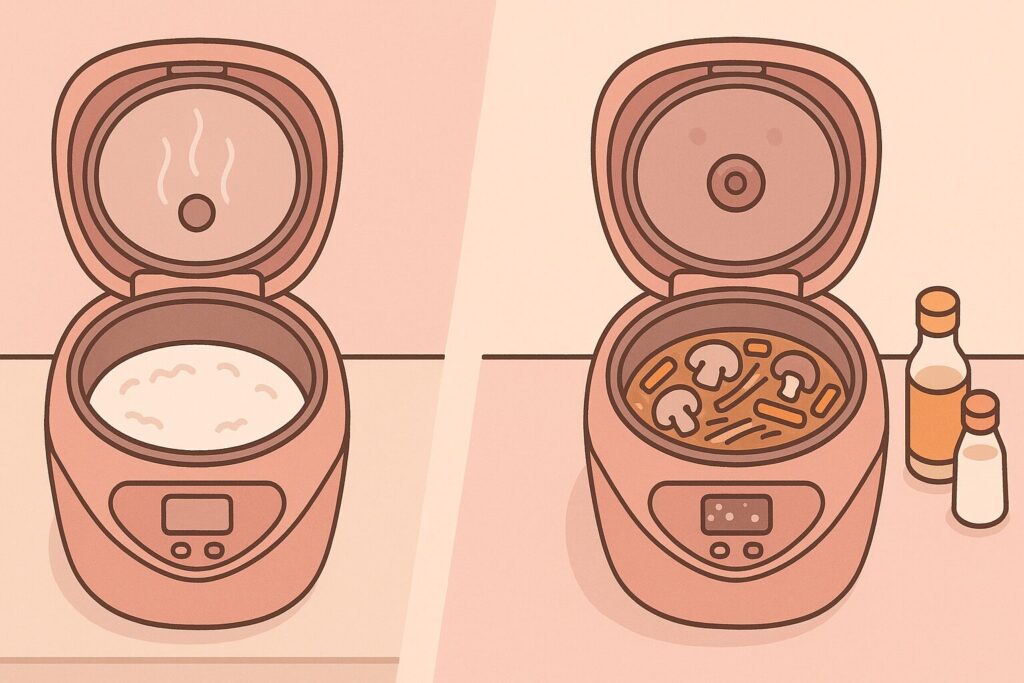

炊き込みご飯は、白米と違って「具材(きのこ、野菜、お肉など)」と「調味料(お醤油やお酒、みりんなど)」を一緒に入れて炊き上げます。この「調味料」というのが、炊飯器にとってはとても重要なポイントなんです。

なぜなら、調味料に含まれる塩分は、実はお米が水を吸うのを邪魔してしまう性質があります。さらに、糖分(みりんやお砂糖)は、白米のデンプンよりも焦げ付きやすいという特徴も持っているんです。

炊き込みモードは、こうした具材や調味料の特性をぜーんぶ考慮して、「具材にしっかり火を通しつつ、調味料を焦がさず、お米の芯も残さない」ように、火加減や炊飯時間を賢く調整してくれる、とても頼りになるモードなんですね。

お客様からも「白米モードで炊いたら芯が残っちゃって…」というお話を時々聞くんですが、それはもしかすると、このモードの違いが原因だったりするんです。

白米モードと何が違う?

では、いつも使っている白米モードとは具体的に何が違うのでしょうか?

一番の違いは、「加熱のプロセス」と「焦げ付きへの配慮」です。

白米モードの目的は、あくまで「白米」を美味しく炊くこと。お米のデンプンをしっかり糊化(こか)させて、甘みと粘りを最大限に引き出すようにプログラムされています。そのために、炊飯の後半では一気に強火で加熱して、水分を飛ばすような動きをします。

一方、炊き込みモードは、前述のとおり「具材」と「調味料」が入っていることが前提です。

もし白米モードと同じように終盤で一気に強火にしてしまうと、釜の底に沈んだ調味料が真っ黒に焦げ付いてしまいますよね。そして塩分で吸水しにくくなっているお米に、じっくりと火を通す必要もあります。

このため、炊き込みモードは白米モードとはまったく異なる火加減の制御を行っているんです。

| 比較ポイント | 白米モード | 炊き込みモード |

|---|---|---|

| 目的 | お米の甘み・粘りを引き出す | 具材に火を通し、焦げを防ぐ |

| 吸水 | 炊飯工程に最適化された吸水 | 塩分を考慮し、ゆっくり吸水させる火加減 |

| 火力(終盤) | 強火で一気に炊き上げる | 火力を調整し、焦げ付きを防止 |

| 炊飯時間 | 比較的標準的 | 長めになる傾向がある |

加熱温度と火加減の違い

白米モードとの違いを、もう少し具体的に「加熱温度」と「火加減」で見てみましょう。

炊き込みモードは、白米モードと比べて低温でじっくり加熱する時間が長めに設定されていることが多いです。

これには、主に2つの理由があるんです。

もちろん、これらの細かい制御は、メーカーや炊飯器の機種(IHかマイコンか、圧力か非圧力か)によっても異なります。

ですが、基本的な考え方は「焦げやすい調味料」と「火が通りにくい具材」にいかに対応するか、という点にあるんです。

炊飯にかかる時間

こうした「じっくり加熱」や「焦げ付き防止」といった特別な工程が入るため、多くの場合、炊き込みモードは白米モードよりも炊飯時間が長くなります。

低温でじっくり加熱する工程や、具材に火を通すための時間、そして焦げ付かないように優しく蒸らす時間が加わるためですね。

例えば、我が家で使っている炊飯器だと、白米の「ふつう」モードが約50分のところ、「炊き込み」モードを選ぶと約60分~70分と表示されます。機種にもよりますが、だいたい10分から20分くらい長くかかる、とイメージしておくと良いかもしれません。

炊飯時間がディスプレイに表示されない機種だと、「あれ、いつもより長いな?」と不安になるかもしれませんが、それは美味しく炊くために炊飯器が頑張ってくれている証拠なんです。

「時間がかかるから」といって、炊き込みご飯を「早炊き」モードで炊くのは、失敗の大きな原因になるので避けてくださいね。

早炊きモードは、吸水や蒸らしの時間を極端に短くして、とにかく早く炊き上げることを優先したモードです。調味料が入って吸水しにくい炊き込みご飯を早炊きすると、具材に火が通らなかったり、お米が硬い「芯残り」の状態になってしまう可能性がとても高いんですよ。

浸水は必要?

これは炊き込みご飯を作る上で、一番と言っていいほど大切なポイントかもしれません。

結論から言うと、調味料を入れて炊く炊き込みご飯こそ、炊飯器のボタンを押す前の「浸水」がとても重要です。

なぜなら、先ほどから何度かお伝えしているように、調味料に含まれる「塩分」が、お米の吸水を妨げてしまうからなんです。

お米を研いですぐに、炊飯釜に水と調味料と具材を全部入れて、炊飯スイッチをオン!…これは、実は一番芯が残りやすい、失敗パターンなんですね。

これだと、お米が水分を十分に吸いきる前に加熱が始まってしまいます。お米の表面が先に固まってしまい(糊化)、それ以上お米の中心部まで水が浸透しなくなってしまうんです。

この「お米にしっかり水を吸わせてから、調味料を入れる」という手順が、芯のないふっくらとした炊き上がりにするための最大のコツだと思います!

香ばしいおこげ機能

炊き込みご飯の楽しみといえば、やっぱりあの香ばしい「おこげ」ですよね!

私も大好きです。

最近の炊飯器は、この「おこげ」を意図的に作ってくれる機能が搭載されているモデルも多いです。

これは、炊き込みモードの炊飯の最終工程で、あえて火力を少し強めて釜の底の温度を高温に保つことで、美味しいおこげを作り出す仕組みになっています。

特に、土鍋コーティングや本土鍋を採用しているような上位モデルの炊飯器は、蓄熱性が高くて高温を出しやすいため、香ばしいおこげ作りが得意だったりします。

ただ、おこげ機能を設定すると、その分、釜の底にご飯が少しこびり付きやすくはなります。

お手入れの際は、内釜の大切なコーティングを傷めないように、ゴシゴシ擦らず優しく洗ってあげてくださいね。

炊飯器の炊き込みモード活用術

- よくある失敗と対策

- 芯が残る原因

- べちゃべちゃを防ぐコツ

- 炊き込みご飯の予約はNG?

- モードがない場合の炊き方

- 白米モードで炊く時の注意点

炊き込みモードの基本がわかったところで、次は実践編です!

せっかく具材を用意して作るんですから、失敗せずに美味しく炊き上げたいですよね。

ここでは、炊き込みご飯を作るときの「あるある」な失敗の原因と、それを防ぐための具体的なコツをご紹介していきます。

よくある失敗と対策

炊き込みご飯の失敗でよく聞くのは、やっぱりこの3つじゃないでしょうか?

- お米に芯が残ってしまった…(硬い)

- なんだかべちゃべちゃして水っぽい…(柔らかすぎ)

- 味がムラになって、薄いところと濃いところがある…

お店で炊飯器のご相談をいただく時も、このパターンがほとんどです。

そして、これらの失敗は、ほとんどが「水分量の調整」「具材の入れ方」「浸水の方法」のどれかに原因があったりします。

逆に言えば、この3つのポイントさえ押さえれば、失敗はぐっと減らせるはずですよ。

芯が残る原因

炊きあがったご飯を食べたら、お米が硬くて芯が残っていた…。

これは本当にがっかりしてしまいますよね。

先ほどもお伝えしたように、お米に芯が残ってしまう最大の原因は「吸水不足」です。

調味料に含まれる「塩分」が、お米が水を吸うのを邪魔してしまうからでしたね。

特にやってしまいがちなのが、「お米を研いで、水と調味料と具材を全部一度に炊飯釜に入れて、すぐにスイッチオン!」という流れです。

これだと、お米が水分を十分に吸いきる前に加熱がスタートしてしまいます。お米の表面が加熱によって先に固まってしまい(これを「糊化(こか)」と言います)、それ以上お米の中心部まで水が浸透できなくなり、結果として「芯が残った」状態になってしまうんです。

「炊き込みモード」は、こうした塩分の影響も考慮して、白米モードより吸水の工程を長めにとるなど工夫されていますが、それでも限界があります。

やはり、炊飯ボタンを押す前に、私たちの方で「水だけの浸水時間」をしっかり確保してあげることが、芯残りを防ぐ一番確実な方法なんですね。

もし芯が残ってしまったら…?(リカバリー術)

もし万が一、芯が残ったご飯が炊きあがってしまっても諦めないでください!

炊きあがったご飯全体に、日本酒(なければ水)を大さじ1~2杯程度振りかけて、しゃもじで底からさっくりと混ぜます。

その後、炊飯器のフタを閉めて、「再加熱」ボタン(なければもう一度「炊飯」ボタン)を押すか、保温モードで15分~30分ほどしっかり蒸らしてみてください。

完璧とまではいかなくても、アルコールや水分の力で芯がふやけ、かなり食べやすくなることがありますよ。

べちゃべちゃを防ぐコツ

芯が残るのとは逆に、炊き上がりが水っぽく、べちゃっとしてしまう失敗もありますよね。

これはもう、原因はシンプルで「釜の中の水分が多すぎた」ことにあります。

「え?水はちゃんと目盛り通りに入れたのに…」と思うかもしれませんが、その水分はどこから来たのでしょうか?

考えられる理由は2つです。

調味料の分を「水分」として計算していなかった

炊飯器の「炊き込み」の水位線は、「調味料を含めたトータルの水分量」の目盛りです。お米を入れ、先に水を目盛りまで入れてから、さらに調味料(お酒やみりん、お醤油)を足してしまうと、その分、確実に水分オーバーになります。

必ず、調味料を先に入れてから、目盛りまで水(または出汁)を足すようにしてくださいね。

具材から出る水分を考慮していなかった

これが意外と盲点なんです。

特に、きのこ類(しめじ、舞茸、えのき等)やこんにゃく、白菜や玉ねぎなどの生の野菜は、加熱すると想像以上にたくさんの水分が出ます。

これらの具材をたっぷり入れる場合は、目盛りピッタリに水を入れると、具材から出た水分がプラスされてべちゃべちゃになってしまいがちです。

水分の多い具材を使う場合は、調味料を入れた後、水を「炊き込み」の目盛りピッタリではなく、意図的に1mm~2mm下くらいに控えてみてください。この「ちょっとの我慢」が、べちゃべちゃを防ぐ大きなコツになります。

また、こんにゃくや油揚げは、使う前にサッと下茹でしたり熱湯をかけたりして、余分な水分や油分を抜いておくと、味が染み込みやすくなるだけでなく、べちゃっとするのを防ぐ効果もありますよ。

炊き込みご飯の予約はNG?

朝起きた時に炊き込みご飯が炊けていたら嬉しいな、と思って「タイマー予約」を使いたくなるかもしれません。

結論から言うと、炊き込みご飯のタイマー予約はおすすめできません!

これには、とても大切な理由が2つあります。

衛生面(食中毒)のリスク

これが一番の理由です。

お米や水だけでなく、調味料や具材(特にお肉やお魚、野菜など)を入れたまま、炊飯が始まるまでの何時間も釜の中が常温で放置されることになりますよね。

特に気温が高い夏場などは、この間に雑菌が繁殖し、食材が傷んでしまう危険性が非常に高いんです。炊飯で加熱されるとはいえ、食中毒のリスクはゼロではありません。

炊き上がりが失敗しやすい

衛生面だけでなく、美味しさの面でもデメリットがあります。

長時間置いておくと、重い具材や調味料(特に醤油やみりん)が、水分と分離して釜の底に沈殿してしまいます。

その状態で炊飯が始まると、釜の底だけ調味料が濃くなり、熱の伝わり方に大きなムラができてしまいます。結果として、「底だけ真っ黒に焦げ付いているのに、上は味が薄くて芯が残っている」という、最悪の炊き上がりになってしまう可能性があるんです。

ほとんどの炊飯器の取扱説明書にも、「炊き込み・おこわ・おかゆなどは、予約炊飯しないでください」と明記されているはずです。

ご家族の安全のためにも、そして美味しく食べるためにも、炊き込みご飯は材料をセットしたらすぐに炊飯を開始するようにしてくださいね。

モードがない場合の炊き方

「うちの炊飯器には『炊き込み』モードなんてないんだけど…」という方もいらっしゃるかもしれません。

でも、ご安心ください。

もし専用のモードがない場合は、「白米」モード(「ふつう」や「標準」モード)で代用することができますよ。

もともと炊き込みモードは、この白米モードのプログラムをベースに、「焦げ付き防止」や「具材への火通り」を調整したものです。ですから基本的な炊飯機能である白米モードでも、炊くこと自体はまったく問題ありません。

ただし、白米モードで炊く場合は、やはり専用モードと比べて「焦げ付き」や「芯残り」のリスクが少し高まる、ということは知っておいてください。

これらの点に気をつければ、白米モードでも美味しい炊き込みご飯が炊けるはずです。

白米モードで炊く時の注意点

先ほどの「コツ」とも重なりますが、白米モードで炊く際に一番注意していただきたいのは、やはり「焦げ付き」と「その後の内釜のお手入れ」です。

白米モードは、炊き込みモードと違って、「調味料が釜底にあること」を想定してプログラムされていません。

炊飯の終盤、お米の水分が飛んで釜の温度が上がってきたときに、白米モードは「仕上げ」として一気に高温で加熱することがあります。この時、底に調味料が沈んでいると、調味料の糖分がカラメル化して、ガリガリに焦げ付いてしまうことがあるんです。

一度こびり付いた焦げは、洗うのが本当に大変ですよね…。

それだけでなく、その焦げを落とそうとして硬いタワシなどでゴシゴシ擦ってしまうと、内釜の大切なフッ素コーティングを傷つけて、剥がしてしまう原因になります。

炊飯器のお手入れのご相談で、内釜のコーティングが剥がれてしまった…というお客様がいらっしゃいますが、お話を聞くと「炊き込みご飯を白米モードで炊いて焦がしたのがきっかけ」というケースも少なくないんです。

コーティングが剥がれると、今度は白米を炊いただけでもご飯がこびりつきやすくなって、本当にストレスになってしまいますからね…。

もし焦げ付かせてしまったら、絶対に無理に擦らず、釜にぬるま湯を張ってしばらくふやかしてから、柔らかいスポンジで優しく洗うようにしてください。

総括:炊飯器の炊き込みモードを使いこなそう

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。