洗濯機で脱水だけしたいのに、なぜか途中ですすぎに戻ってしまって困ったことはありませんか?

雨の日に手洗いした衣類を素早く乾かしたい時や、汚れた靴を洗った後の水切りなど、脱水機能だけを使いたい場面は意外と多いものです。

でも、いざ設定しようとすると「どのボタンを押せばいいの?」と戸惑ってしまいますよね。

実は、洗濯機の脱水だけを行う操作は、コツさえ掴めばとても簡単なんです。タッチパネル式でもボタン式でも、機種ごとの特徴を理解すれば迷うことはありません。

さらに、洗濯機の脱水が使えなくなった時に知っておきたい洗濯機を使わない脱水方法や、あえて脱水しないで干すメリットなど、状況に応じた使い分けができるようになると、洗濯の幅がぐんと広がります。

この記事では、洗濯機で脱水だけを確実に行う操作方法から、手動脱水機などの便利アイテム、さらには衣類を傷めないための注意点まで、「脱水」に焦点を当てた実践的な情報をまとめてお伝えします。

これを読めば、どんな場面でも最適な脱水方法を選択できるようになりますよ!

洗濯機で脱水だけする基本操作とコツ

- 洗濯機で脱水だけする設定方法

- タッチパネル式洗濯機の操作手順

- ボタン式洗濯機の操作手順

- 脱水だけにかかる時間

- 脱水しようとするとすすぎに戻る

- スニーカーなどの靴の脱水方法

まずは、洗濯機を使って「脱水」だけを行うための基本的な操作方法から見ていきましょう。一見むずかしそうに感じるかもしれませんが、手順さえ覚えてしまえばとっても簡単ですよ。

お使いの洗濯機のタイプに合わせて、操作のポイントを一緒に確認していきましょう。

洗濯機で脱水だけする設定方法

洗濯機で「脱水だけ」をしたい場合、ほとんどの機種で個別運転が可能です。この機能は、洗い・すすぎ・脱水という一連の流れから、脱水だけを選んで動かすためのものですね。

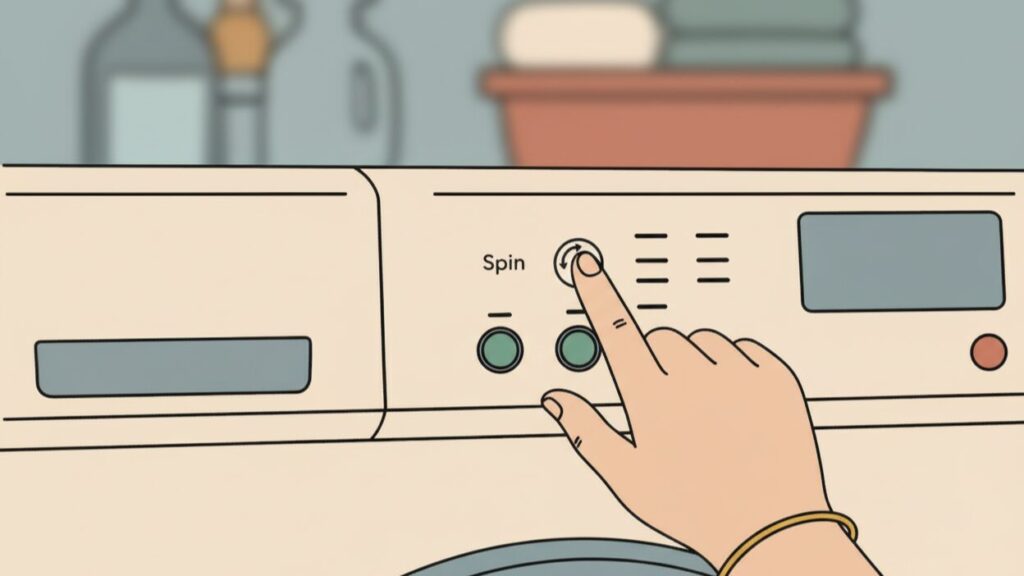

基本的な流れとしては、電源を入れて「脱水」コースを選択し、時間を設定してスタートボタンを押すだけです。とてもシンプルですよね。

ただ、洗濯機の操作パネルにはいくつか種類があって、機種によって少し操作が異なります。最近主流のタッチパネル式と、従来からあるボタン式、それぞれの詳しい操作方法は、次の項目で詳しく解説していきますね。

また、脱水は衣類から水分を飛ばす工程なので、入れ方を間違えると衣類が傷んだり、洗濯機がうまく作動しなかったりすることも。

デリケートな衣類は洗濯ネットに入れるなど、ちょっとした配慮をすることで、仕上がりが格段に良くなります。うまく脱水機能を使いこなして、洗濯上手を目指したいですね。

タッチパネル式洗濯機の操作手順

最近の洗濯機は、スマートフォンみたいにタッチパネルで操作するタイプが増えてきました。

見た目がおしゃれで直感的に操作できるのが嬉しいポイントですが、ボタンが少ない分、目的の機能がどこにあるか迷ってしまうこともありますよね。

まずは、タッチパネル式の洗濯機で脱水だけをしたい場合の手順を具体的に見ていきましょう。

多くの機種では、「個別洗濯」や「手動設定」といったメニューから設定することができます。パナソニックのLXシリーズやVXシリーズを例に挙げると、以下のような流れになります。

自動投入機能がある機種の場合は、「洗い」を0分にすると洗剤が投入されない設定になっていることが多いですが、念のため確認しておくと安心ですね。

タッチパネル式は、画面の指示に従っていけばいいので、慣れるととてもスムーズに操作できます。もしメニューの場所が分からなければ、「コース設定」や「マニュアル」といった項目を探してみてください。きっと個別設定の機能が見つかると思います。

ボタン式洗濯機の操作手順

ボタンがたくさん並んでいるタイプの洗濯機もまだまだ現役で活躍していますよね。私の実家の洗濯機もこのタイプです。

ボタン式は、どの機能がどこにあるか分かりやすいのがメリットだと思います。ここでは、ボタン式の洗濯機で脱水だけを行う2つのパターンをご紹介しますね。

「行程」ボタンで設定する場合、脱水時間は選んだコースに設定されている標準の時間になります。時間を細かく調整したい場合は、取扱説明書で変更可能か確認してみてくださいね。

どちらのタイプでも、大切なのは「脱水だけを単独で動かす」という設定をすることです。お使いの洗濯機がどちらのタイプか確認して、試してみてください。

脱水だけにかかる時間

脱水時間を設定するとき、「しっかり乾かしたいから、時間は長ければ長いほどいいはず!」と思っていませんか?

実は、脱水は3分以上回しても、そのあとの乾きやすさに大きな差は出にくいと言われているんです。

むしろ、必要以上に長く脱水すると、衣類に深いシワがついたり、生地を傷めてしまったりするデメリットの方が大きくなることも。衣類の種類に合わせて、適切な時間を選ぶことが大切なんですね。

ここでは、衣類ごとのおすすめの脱水時間をまとめてみました。

| 衣類の種類 | おすすめの脱水時間 | ポイント |

|---|---|---|

| シワになりやすい衣類 (ワイシャツ、ブラウス、麻製品など) | 30秒~1分程度 | 短時間で済ませるのがシワ防止の最大のコツです。残った水分の重みで、干したときにシワが自然と伸びやすくなりますよ。 |

| 一般的な衣類 (Tシャツ、パジャマ、下着など) | 3-5分程度 | 普段のお洗濯ならこのくらいの時間で十分です。標準コースも大体この範囲で設定されていますね。 |

| 厚手のもの・乾きにくいもの (ジーンズ、バスタオル、トレーナーなど) | 5-8分程度 | 水分を多く含むものは少し長めに。ただし、長時間の脱水はタオルのパイルが潰れてゴワゴワになる原因にもなるので注意が必要です。 |

| デリケートな衣類 (ニット、おしゃれ着など) | 30秒以内、またはタオルドライ | 型崩れや縮みを防ぐため、ごく短時間で済ませるのが鉄則です。洗濯機を使わず、後述するタオルドライもおすすめですよ。 |

特にポリエステルなどの化学繊維は乾きやすいので、30秒くらいの本当に短い脱水でも大丈夫なんです。アイロンがけの手間がぐっと減るので、ワイシャツなどはぜひ試してみてください。

早く乾かしたい気持ちも分かりますが、衣類を長持ちさせるためには「脱水しすぎない」ことも大切です。素材に合わせて時間を使い分けることで、洗濯の仕上がりがワンランクアップすると思います。

脱水しようとするとすすぎに戻る

「脱水だけしたいのに、なぜか勝手に給水が始まって、すすぎ運転に戻っちゃう…」そんな経験はありませんか?

故障かな?と心配になってしまいますが、これは洗濯槽の中の衣類が片寄ってしまっているのが原因であることがほとんどです。

これは洗濯機の安全機能が働いている証拠なんですよ。

脱水工程では、洗濯槽が高速で回転します。このとき、もし衣類が片方に固まっていると、回転のバランスが崩れて洗濯機がガタガタと大きく揺れてしまいますよね。場合によっては転倒などの危険も。

こうした異常な振動を検知すると、洗濯機は自動で運転を停止し、片寄りを直すために水を注入して、衣類をほぐす「補正運転」を行うように設計されているんです。

対処法はどうすればいい?

もし脱水の途中で給水が始まってしまったら、一度運転を「一時停止」して、フタを開けてみてください。そして、以下の手順で対処してみましょう。

特に、防水性の衣類や厚手のマット、ジーンズなどを1枚だけで洗ったときに片寄りが起きやすいです。大きなものを洗うときは、他の洗濯物と一緒に入れるか、バスタオルなどを数枚追加してバランスを取ってあげると、エラーが出にくくなりますよ。

この現象は、洗濯機が「バランスが悪いよー!」と教えてくれているサインです。慌てずに、中身を均等にしてあげるだけで解決することが多いので、ぜひ覚えておいてくださいね。

スニーカーなどの靴の脱水方法

泥だらけになったスニーカーや上履き、手洗いするのはいいけれど、乾かすのが結構大変ですよね。「洗濯機で脱水できたら楽なのに…」と考えたことがある方も多いんじゃないでしょうか。

実は、いくつかの注意点を守れば、ご家庭の洗濯機で靴を脱水することも可能なんです。

ただし、やり方を間違えると靴や洗濯機を傷めてしまうリスクもあるので、慎重に行う必要があります。

一番安心なのは、コインランドリーにあるスニーカー専用の洗濯機・乾燥機を使う方法ですね。これなら靴を傷める心配もありません。私もお客様にスニーカーの洗い方を聞かれたときは、この方法をよくおすすめしています。

ご家庭の洗濯機を使う場合は、必ずタオルとネットで保護して、短時間で行うこと。このポイントを守って、上手に活用してみてください。

洗濯機だけじゃない!脱水だけなら違う方法も

- 洗濯機以外の脱水方法

- バスタオルを使った脱水テクニック

- あると便利な手動の脱水機

- 衣類を傷めないための注意点

- あえて脱水しないで干すメリットとデメリット

- 旅行先での手洗いと脱水

ここまでは洗濯機を使った脱水方法についてお話ししてきましたが、実は洗濯機がなくても衣類の水分を取り除く方法はたくさんあるんです。

例えば旅行先でちょっとした洗濯物をしたときや、停電で洗濯機が使えない、なんていう緊急時にも役立ちます。また、とてもデリケートな衣類で洗濯機の遠心力すら避けたい、という場合にも使えるテクニックです。

身近なものを使った簡単な方法からちょっと面白いアイテムまで、色々な方法をご紹介しますね。

洗濯機以外の脱水方法

洗濯機が使えない場面でも、諦める必要はありません。衣類を手洗いした後の脱水には、いくつかの手軽な方法があります。

一番シンプルで誰にでもできるのが、「手で絞る」方法と「タオルドライ」です。

手で絞る場合は、衣類を傷めないように注意が必要です。

Tシャツやタオルのような丈夫な生地なら、ぞうきんを絞るようにギュッとねじっても大丈夫ですが、ニットやブラウスのようなデリケートな素材でこれをやってしまうと、生地が伸びたり型崩れしたりする原因に。

そんなデリケートな衣類には、衣類をボール状に丸めて、手のひらで優しく押し出すように水分を切るのがおすすめです。

そして、もっともおすすめなのが、次の項目で詳しくご紹介する「タオルドライ」です。

これはバスタオルを使って水分を吸い取らせる方法で、型崩れの心配がほとんどなく、どんな衣類にも使える万能なテクニックなんですよ。とても簡単なのに効果は抜群なので、ぜひ覚えておいてほしい方法です。

他にも、野菜の水切りに使うサラダスピナーで靴下などの小物を脱水するという裏技や、後ほど紹介する手動式の脱水機を使うという方法もあります。

状況に合わせて最適な方法を選べるように、色々な選択肢を知っておくと便利ですよね。

これらの方法は、どれも特別な道具を必要としないものばかり。いざという時のために、頭の片隅に入れておくと、きっと役立つ場面があると思います。

バスタオルを使った脱水テクニック

洗濯機を使わない脱水方法の中で、私が一番おすすめしたいのがこの「タオルドライ」です。

特にニットやセーターなど、型崩れが心配なデリケートな衣類には最適な方法なんですよ。

必要なのは乾いたバスタオルだけ。とても簡単なので、手順を一緒に見ていきましょう。

バスタオルを巻いた上から、足で優しく踏むのも効果的です。特に力が弱い女性でも、体重を利用すれば楽にしっかりと水分を移すことができますよ。

これだけで、衣類はびしょびしょの状態から、干しやすいしっとりとした状態になります。

洗濯機で脱水するよりも生地への負担が格段に少ないので、お気に入りの服を長く大切に着たい方には、ぜひ試してほしいテクニックです。

あると便利な手動の脱水機

「タオルドライよりも、もっとしっかり脱水したい!でも洗濯機は使いたくない…」そんなちょっと欲張りな願いを叶えてくれるのが、「手動式の脱水機」です。

あまり聞き慣れないかもしれませんが、実はアウトドアや防災グッズとしても注目されている便利なアイテムなんですよ。

これは、電気を使わずに、ハンドルを回すことで洗濯槽を回転させ、遠心力で脱水するという仕組みのものです。見た目はコンパクトなバケツのような形で、中に洗濯物を入れてフタをし、あとはひたすらハンドルを回すだけ。

自分の力で回すので、デリケートな衣類はゆっくり、タオルなどは力強く、といった具合に回転速度を調整できるのが大きなメリットです。

- 電源不要:キャンプ場や停電時など、電気が使えない場所でも活躍します。

- コンパクトで静か:小型なので収納場所に困らず、夜間の使用でも騒音の心配がありません。

- 衣類にやさしい:回転速度を自分でコントロールできるため、おしゃれ着の脱水にも向いています。

- 節約になる:電気代はもちろんかかりません。

もちろん、一度に脱水できる量は少なく、腕の力も必要になるので、大家族の毎日のお洗濯には向きません。ですが、ペット用品や汚れのひどい作業着など、「他の洗濯物とは分けて洗いたい、脱水したい」というものの専用機として使うのもとても便利だと思います。

一台持っていると、いざという時に「あってよかった!」と思えるアイテムです。ライフスタイルによっては、日々の洗濯の強い味方になってくれるかもしれませんね。

衣類を傷めないための注意点

脱水は、洗濯の工程の中で最も衣類に物理的な力が加わるステップです。だからこそ、衣類を長持ちさせるためには、脱水の際にいくつか気をつけておきたいポイントがあります。せっかく丁寧にお洗濯しても、最後の脱水で台無しになってしまっては悲しいですもんね。

ここでは、衣類を傷めないために、ぜひ守ってほしい注意点をまとめてみました。

手で絞る場合も力任せにねじるのはNG。

特にデリケートな素材は優しく押すように水分を抜いてあげましょう。

「この服、どうやって脱水すればいいんだろう?」と迷ったら、とりあえず「優しく、短時間で」を心がければ、大きな失敗は防げると思います。お気に入りの服を大切に扱う気持ちが、一番のポイントかもしれませんね。

ちょっとした心がけで、衣類の寿命はぐっと延びます。ぜひ今日からのお洗濯に取り入れてみてください。

あえて脱水しないで干すメリットとデメリット

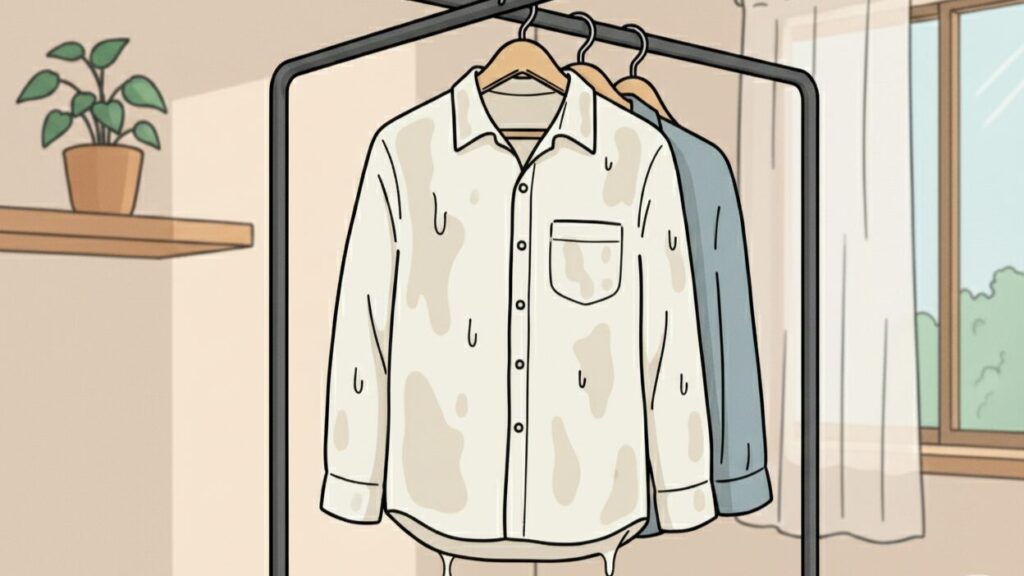

「脱水しないで干すなんて、びしょびしょで大変そう!」と思いますよね。でも、この「ぬれ干し」という方法、実はメリットもあって、特定の衣類にはとても効果的なんです。

もちろん、デメリットや注意点もあるので、両方を理解した上で使い分けるのが賢い選択だと思います。

ここでは、「ぬれ干し」のメリットとデメリットを分かりやすく比較してみました。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 仕上がり | シワがつきにくい。水分の重みで生地が自然に伸び、アイロンがけの手間が省けることも。 | 水の重みで生地が伸びて型崩れする可能性がある(特にニット類) |

| 生地への優しさ | 脱水による物理的な力が一切かからないため、生地へのダメージが最小限に抑えられる。 | – |

| 乾燥時間 | – | 水分量が多いため、乾くまでに非常に時間がかかる。 |

| 干す環境 | – | 水が滴り落ちるため、干す場所が限られる(お風呂場など)。床が濡れる対策が必要。 |

| ニオイ | – | 乾くのに時間がかかると、雑菌が繁殖して生乾き臭の原因になりやすい。 |

どんな衣類に「ぬれ干し」が向いているの?

この干し方が特に向いているのは、麻(リネン)やレーヨンといった、シワになりやすいけれど比較的乾きやすい素材のシャツやブラウスです。洗いざらしの自然な風合いを楽しみたい衣類にはぴったりですね。

逆に、セーターやニット類を「ぬれ干し」するのは絶対に避けましょう。水分の重みでハンガー跡がつくだけでなく、全体がびろーんと伸びてしまい、元に戻らなくなってしまう可能性があります。

「ぬれ干し」は、いわば諸刃の剣。衣類の素材と特性をしっかり見極めて、ここぞという時に試してみてください。アイロンがけから解放される感動は、一度味わうとクセになるかもしれませんよ。

旅行先での手洗いと脱水

旅行の荷物、特に長期になるほど衣類がかさばって大変ですよね。そんな時、ホテルの部屋で下着や靴下など、ちょっとしたものを手洗いできると、持って行く荷物をぐっと減らせてとても便利です。

でも、「洗うのはいいけど、脱水はどうすれば…?」と悩む方も多いんじゃないでしょうか。

そんな時に大活躍するのが、これまでにもご紹介してきた「バスタオルを使ったタオルドライ」です。これは旅行先で最も現実的で効果的な脱水方法だと思います。

- 洗面台で手洗いする

ホテルの洗面台にぬるま湯をため、持参した旅行用の洗剤か、なければ備え付けのボディソープ(応急処置として)を少量溶かして優しく押し洗いします。 - しっかりすすぐ

洗剤が残らないように、きれいな水で2〜3回すすぎます。 - 軽く水気を切る

優しく手で押して、ポタポタと水が垂れない程度に水気を切ります。 - バスタオルで脱水!

お部屋に備え付けのバスタオルを広げ、その上に洗濯物を並べます。タオルで衣類を包み込むようにして、上から体重をかけてしっかり水分を吸い取らせましょう。これをタオルの乾いている部分で2回ほど繰り返すと、かなり水分が抜けます。 - 部屋に干す

脱水が終わったら、ハンガーにかけて干します。

干すときは、バスルームの換気扇を回しっぱなしにして干すのも良いですが、実はエアコンがついている客室の方が乾燥していて早く乾きます。エアコンの風が当たる場所に干しておくと、一晩でカラッと乾いていることも多いですよ。

ホテルのハンガーが足りないこともあるので、私は折りたたみ式の小さなハンガーをいくつか持って行くようにしています。

この方法を知っていれば、少ない着替えで身軽に旅行を楽しむことができます。

特に夏場の旅行や、汗をかくアクティビティを予定している時には本当に重宝します。ぜひ次の旅行で試してみてくださいね。

総括:洗濯機の脱水だけを上手に活用

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。