洗濯したのに、なぜか黒い服に白いポツポツが…。

これって、もしかしてほこり?

せっかくきれいにしたはずなのに、これじゃ台無しですよね。

私も家電量販店で働いていると、この「洗濯物の糸くず問題」って本当によく聞くお悩みなんです。

でも、安心してください。

洗濯物に糸くずが付いてしまうのには、ちゃんとした原因があるんですよ。その原因さえ分かってしまえば、効果的な対処法も見えてきます。

この記事では、なぜほこりがついてしまうのかという根本的な原因の解説から、明日からすぐに試せる埃がつかない洗濯方法、さらには便利なホコリ取りグッズまで、徹底的にご紹介します。

もう洗濯後のガッカリとはさよなら。

この記事であなたの洗濯ライフがもっと快適になるヒントがきっと見つかりますよ。

洗濯機で洗うとほこりがつく原因

- 洗濯するとほこりがつくのはなぜ?

- 糸くずフィルターの汚れと詰まり

- 洗濯槽の見えないカビや汚れ

- 糸くずがひどい

- ドラム式洗濯機に特有のほこり

- 縦型洗濯機でほこりがつきやすい場合

まずは、なぜ洗濯した衣類にほこりが付いてしまうのか、その原因から探っていきましょう。

「うちの洗濯機、古いからかな?」なんて思っている方もいるかもしれませんが、原因は意外と身近なところにあることが多いんですよ。

洗濯するとほこりがつくのはなぜ?

洗濯したばかりの衣類にほこりが付く原因は、実は一つだけではありません。

主に考えられるのは、「糸くずフィルターの汚れ」「洗濯槽自体の汚れ」「洗濯物から出る繊維」の3つです。これらの原因が複合的に絡み合って、洗濯物にほこりを再付着させてしまうんです。

例えば、洗濯中に衣類から剥がれ落ちた糸くずや繊維は、本来であれば洗濯機の「糸くずフィルター(ゴミ取りネット)」でキャッチされます。でも、そのフィルターがゴミでいっぱいになっているとどうなるでしょうか?

当然、キャッチしきれなかったゴミは洗濯水の中を漂い続け、他の衣類に付着してしまいますよね。

さらに、一見きれいに見える洗濯槽も、その裏側には洗剤の溶け残りや皮脂汚れをエサにしたカビがびっしり…なんてことも珍しくありません。そのカビが洗濯の振動で剥がれ落ちて、黒いカスとなって衣類にくっついてしまうこともあるんです。

このように、ほこりがつく原因は様々です。まずはご自身の洗濯機がどの状態に近いか、原因を特定することが解決への第一歩になりますね。

ほこりの正体はさまざま

ひとくちに「ほこり」と言っても、その正体は衣類の繊維くずだけでなく、洗濯槽から剥がれたカビ、ティッシュの切れ端、髪の毛など多岐にわたります。

特に黒いワカメのようなピロピロしたゴミは、カビの可能性が高いと言えます。

糸くずフィルターの汚れと詰まり

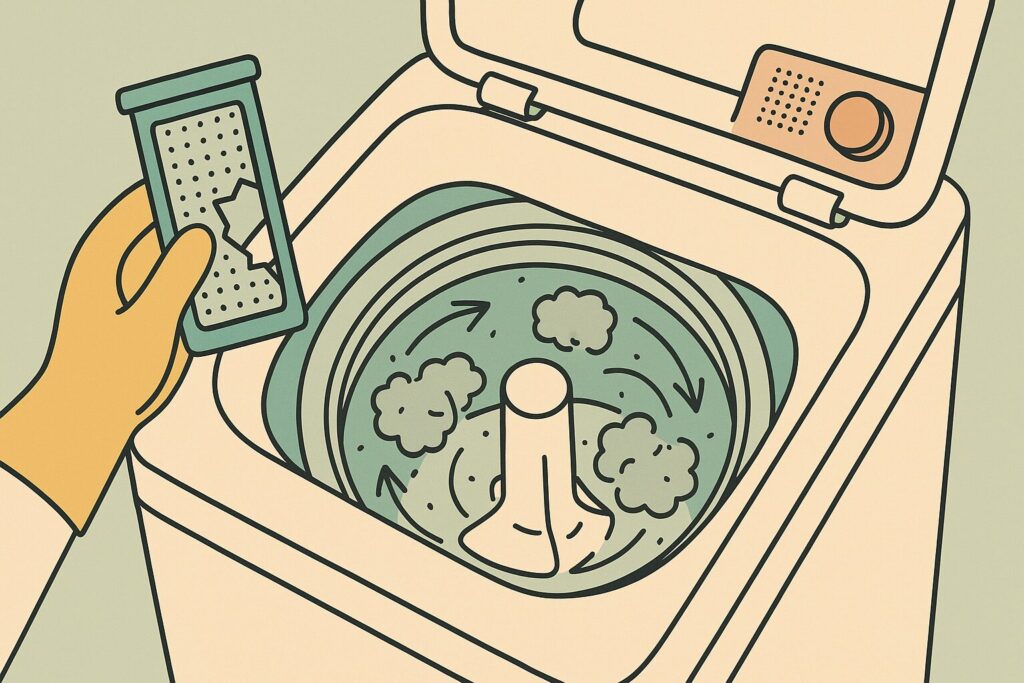

洗濯物にほこりが付く原因として、最も多くて分かりやすいのが「糸くずフィルター」の汚れと詰まりなんです。

糸くずフィルターは、洗濯中に出る糸くずや髪の毛などのゴミを集めて、排水と一緒に流れていかないようにするための大切なパーツです。

お客様とお話ししていても、「フィルターの掃除、ついつい忘れちゃうのよね」という声をよく聞きますが、ここを綺麗にしておくだけで、ほこりの悩みはかなり改善されることが多いんですよ。

フィルターにゴミが溜まったままだと、新しいゴミをキャッチするスペースがなくなってしまいます。すると、行き場を失ったゴミが洗濯水の中を逆流し、再び洗濯物にくっついてしまうというわけですね。

理想を言えば、糸くずフィルターのゴミは洗濯のたびに毎回捨てるのがベストです。洗濯が終わった直後なら、ゴミも濡れていてスルッと取れやすいので、習慣にしてしまうのがおすすめですよ。

ゴミを捨てるだけなら10秒もかからないですし、これだけで洗濯の仕上がりが格段に変わると思えば、やる気も出てきませんか?

もし、ゴミを捨ててもフィルター自体がヌメヌメしていたり、黒ずんでいたりする場合は、使い古しの歯ブラシなどで優しくこすり洗いをしてみてくださいね。

フィルターの破損もチェック!

長年使っていると、フィルターのネット部分が破れてしまっていることがあります。小さな穴でも、そこからゴミが漏れ出てしまう原因になりますので、掃除のついでに破損がないかもしっかり確認しましょう。

もし破れていたら、メーカーから部品として取り寄せたり、家電量販店で注文したりすることができますよ。

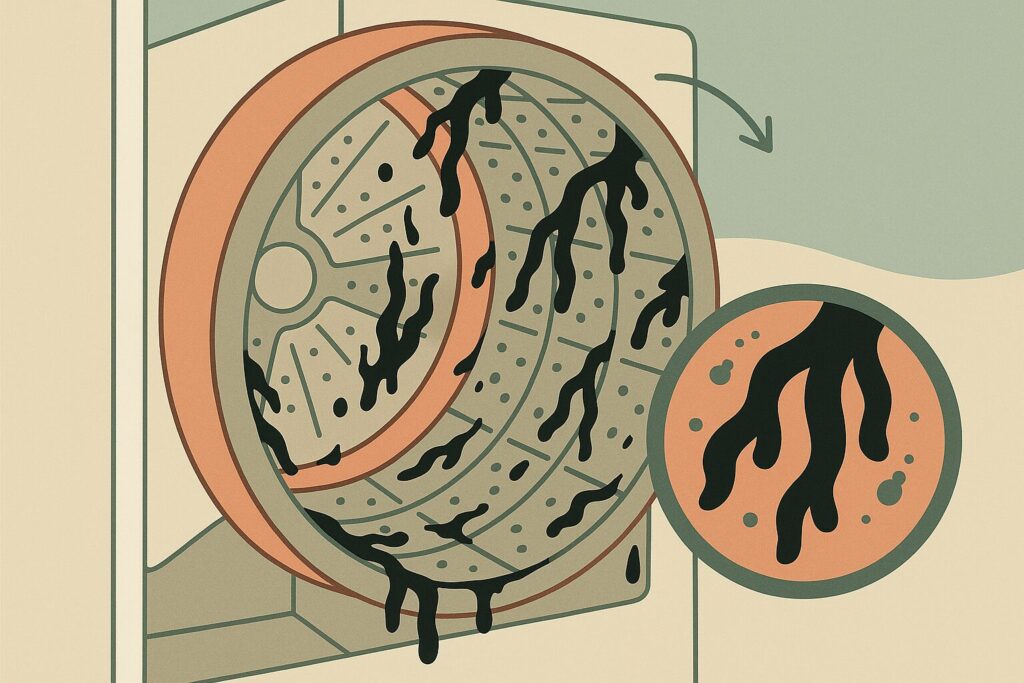

洗濯槽の見えないカビや汚れ

糸くずフィルターを綺麗にしても、まだ黒っぽいカスのようなものが付く…。そんな場合は、洗濯槽の見えない部分に溜まったカビや汚れが原因かもしれません。

洗濯機の中は、常に水を使うため湿度が高く、衣類から出た皮脂汚れや洗剤の溶け残りなど、カビのエサになるものが豊富にあります。まさに、カビにとっては天国のような環境なんです。

特に、ステンレス槽の外側や、パルセーター(洗濯槽の底で回転する羽根)の裏側など、普段は見えない場所に黒カビがびっしりと繁殖していることがあります。そして、洗濯時の水流や振動によって、その繁殖したカビの塊が剥がれ落ち、洗濯水の中に広がってしまうんですね。

お客様からも「黒いワカメみたいなのが付いてきて…」という話を聞くことがありますが、その正体がまさにこの黒カビなんです。これが衣類に付着すると、見た目が悪いだけでなく、アレルギーの原因になったり、嫌なニオイを発生させたりすることもあるので注意が必要ですね。

これを解決するには、市販の洗濯槽クリーナーを使った定期的な掃除が欠かせません。1〜2ヶ月に1回を目安に洗濯槽を丸洗いして、見えない汚れをリセットしてあげましょう。

また、洗濯が終わった後に洗濯機のフタを閉めっぱなしにしていませんか?

湿気がこもってカビの原因になるので、使わないときはフタを開けて、中を乾燥させるように心がけるだけでも、カビの繁殖をかなり抑えられますよ!

糸くずがひどい

フィルターも洗濯槽も綺麗なのに、なぜかほこりがつく…。

その原因は、洗濯物そのものから出ている繊維くずかもしれません。

衣類は洗濯されるたびに、摩擦によって少しずつ繊維が傷つき、剥がれ落ちていきます。これが「糸くず」や「ほこり」の正体の一つです。

特に、以下のような衣類は繊維が落ちやすい傾向にありますね。

例えば、黒いTシャツと新品の白いバスタオルを一緒に洗ってしまったらどうなるでしょう?

きっと、洗いあがったTシャツは白いほこりまみれになってしまいますよね。

これは、タオルから出た大量の繊維が、Tシャツの生地に絡みついてしまった結果です。洗浄力が強い洗濯機ほど、衣類への摩擦も大きくなる傾向があるため、最近の洗濯機でほこりが気になり始めた、というケースも考えられます。

対策としては、こうした糸くずが出やすい衣類は、他のものと分けて洗濯するか、洗濯ネットに入れて洗うのがとても効果的です。一手間加えるだけで仕上がりが全然違ってきますよ。

ドラム式洗濯機に特有のほこり

ドラム式洗濯機をお使いの方で、ほこりの付着に悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

実は、ドラム式洗濯機には特有の理由があるんです。

それは、「使用する水の量が少ない」ということ。ドラム式は、衣類を上から下に落とす「たたき洗い」が基本なので、縦型洗濯機に比べて少ない水で効率よく洗えるのが大きなメリットですよね。

しかし、その節水性が、ほこりの問題に関しては少し不利に働くことがあるんです。

水が少ないということは、衣類から出た糸くずやほこりが、水中に十分に分散されにくいということ。縦型洗濯機のようにたっぷりの水で洗い流すわけではないので、一度浮遊したほこりが、再び衣類に付着しやすくなる傾向があるんですね。

さらに、ドラム式洗濯機の多くは乾燥機能が付いています。乾燥運転をすると、衣類から出たほこりは「乾燥フィルター」に集められますが、このフィルターの掃除を怠ると、フィルターが目詰まりを起こします。

すると、乾燥効率が落ちるだけでなく、フィルター周辺に残ったほこりが、次回の洗濯時に湿気を含んで衣類に付着してしまうこともあるんです。

ドラム式洗濯機は、洗濯のたびにお手入れする「糸くずフィルター」と、乾燥のたびにお手入れする「乾燥フィルター」の2種類があるのが一般的です。

ドアのパッキン部分にもほこりが溜まりやすいので、合わせて拭き取る習慣をつけると、とっても清潔に保てますよ!

縦型洗濯機でほこりがつきやすい場合

「うちは縦型だから、たっぷりの水で洗っているはずなのにほこりがつく…」という方もいらっしゃると思います。

縦型洗濯機は、洗濯槽に溜めたたくさんの水で水流を起こし、「もみ洗い」する仕組みなので、基本的にはほこりが洗い流されやすい構造をしています。

それでもほこりが付いてしまう場合、考えられるのは「洗濯物の詰め込みすぎ」や「水量の設定が適切でない」といったケースですね。

洗濯物を容量いっぱいに詰め込んでしまうと、洗濯槽の中で衣類がうまく回転できず、十分な水流が生まれません。これでは、衣類から出たほこりやゴミがうまく循環せず、結局は衣類の近くに留まってしまい、再付着の原因になってしまうんです。

また、節約のために水位を「低」に設定して洗濯している場合も同様です。衣類の量に対して水が少なすぎると、汚れ落ちが悪くなるだけでなく、ほこりも十分にすすぎきることができません。

洗濯物の量は、洗濯槽の7〜8割程度までが目安と言われています。衣類が水の中でゆったりと泳げるくらいの余裕を持たせてあげることが、きれいに洗い上げるコツなんですよ。

もし最近の洗濯機をお使いなら、「自動設定」に任せるのが一番間違いありません。洗濯機が衣類の重さを検知して最適な水量を選んでくれるので、ぜひ活用してみてくださいね。

洗濯機で洗うとほこりがつく対策

- ほこりがつかない洗濯方法

- 付いてしまったほこりの対処法

- 洗濯機で使えるおすすめホコリ取り

- 洗濯ネットやボールの活用術

- 洗剤や柔軟剤の適量と使い方

- 定期的な洗濯槽の掃除が効果的

原因がわかったところで、ここからは具体的な対策について見ていきましょう。日々のちょっとした工夫で、洗濯物にほこりが付くのをぐっと減らすことができます。

すぐに試せる簡単なものばかりなので、ぜひ今日から取り入れてみてくださいね。

ほこりがつかない洗濯方法

ほこりを付けないためには、洗濯機を回す前の「ひと手間」と「洗い方の工夫」がとても大切になります。

まずは、洗濯物を洗濯機に入れる前の準備から。

ズボンや上着のポケットに、ティッシュやレシートが入ったままになっていませんか?

ティッシュを一緒に洗ってしまうと、細かくちぎれて他の洗濯物全体に付着し、取るのが本当に大変ですよね。洗濯前には必ずポケットの中身を確認する癖をつけましょう。

次に、洗い方の工夫です。

先ほどもお伝えしたように、糸くずが出やすい衣類と、そうでない衣類、特にほこりが付きやすい濃い色の衣類などを分けて洗濯するのが理想的です。

例えば、「タオル類だけ」「黒っぽい衣類だけ」というように、グループ分けして洗うと、ほこりの移動を防ぐことができます。

「毎回分けるのは面倒…」という場合は、後ほど紹介する洗濯ネットを活用するのがおすすめです。また、洗濯物の量は詰め込みすぎず、適切な水量で洗うことも忘れないでくださいね。

縦型洗濯機の場合は、すすぎの回数を1回増やすだけでも、ほこりの残りにくさが大きく変わってきますよ。

付いてしまったほこりの対処法

気をつけていても、うっかりほこりが付いてしまうこともありますよね。そんな時に役立つ、乾いた後に付いてしまったほこりの簡単な取り方をいくつかご紹介します。

一番手軽で効果的なのは、やはりエチケットブラシです。

衣類用のブラシなので生地を傷めにくく、スーツや制服など、デリケートな衣類にも安心して使えます。一方向にサッと撫でるだけで、面白いようにほこりが取れるので、一家に一つあるととても便利だと思います。

もっと広範囲にびっしり付いてしまった場合は、粘着カーペットクリーナー(いわゆるコロコロ)を使うのが早いですね。

ただし、粘着力が強すぎると生地を傷めてしまう可能性があるので、衣類用のものを選んだり、軽く転がすように使ったりするのがポイントです。

もし、そういった道具が手元にない場合は、こんな裏ワザもありますよ。

これらの方法は、あくまで応急処置として覚えておくと便利ですね。ただし、デリケートな素材や水に弱い素材には試さないように注意してください。

洗濯機で使えるおすすめホコリ取り

「もっと手軽にほこり対策をしたい!」という方には、洗濯物と一緒に入れるだけでほこりをキャッチしてくれる便利グッズがおすすめです。

最近は100円ショップなどでも手軽に購入できるので、試してみる価値は十分あると思いますよ。私もいくつか試したことがありますが、特におすすめなのが以下の2つのタイプです。

1. 浮き型・引っ掛け型の「くず取りネット」

これは、洗濯機にもともと付いている糸くずフィルターの補助的な役割をしてくれるアイテムです。洗濯水に浮かべたり、洗濯槽のフチに引っ掛けたりして使います。洗濯中に水面を漂う糸くずや髪の毛を、追加のネットがキャッチしてくれるというシンプルな仕組みですね。

実際に使ってみると、驚くほどたくさんのゴミが取れて、「こんなに浮いてたんだ…」と実感できると思います。特に縦型洗濯機をお使いの方には効果的じゃないでしょうか。

2. スポンジタイプの「洗濯ボール」

ボール状のスポンジや、動物の形をした可愛らしいものなど、色々な種類があります。これを洗濯物と一緒に入れると、洗濯中に衣類と一緒に動き回り、そのスポンジの表面に糸くずやペットの毛などを絡め取ってくれるんです。

お客様の中にもペットを飼っている方は多く、「洋服についた毛がなかなか取れなくて…」というお悩みは本当によく聞きます。そんな方には、このスポンジタイプの洗濯ボールがとても喜ばれますね。衣類の絡みつきを防ぐ効果も期待できるので、一石二鳥の嬉しいアイテムです。

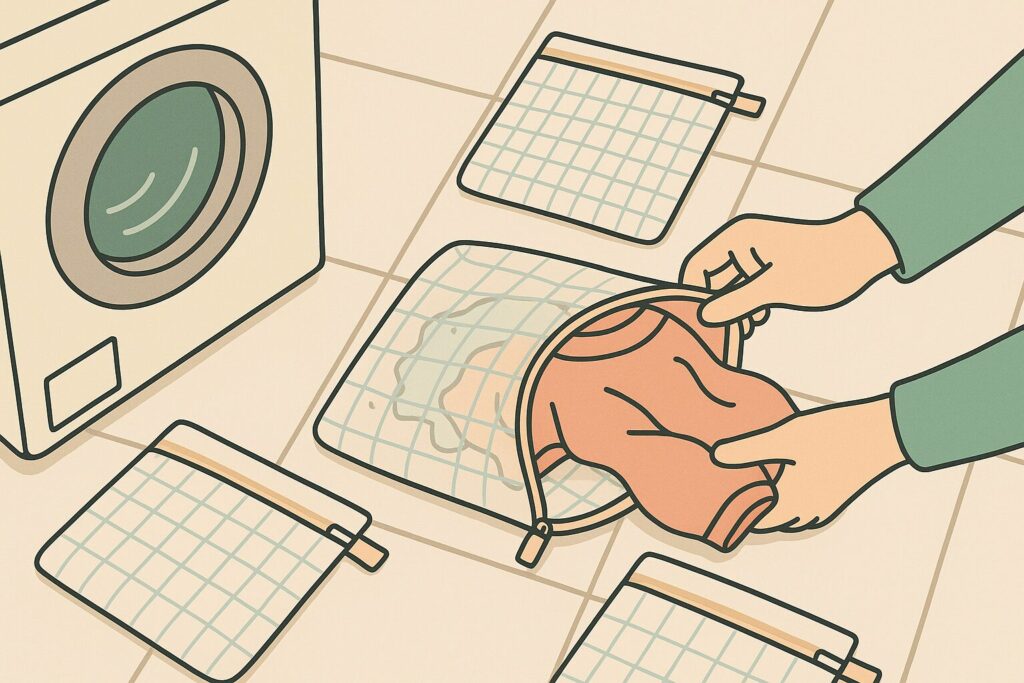

洗濯ネットやボールの活用術

衣類の型崩れや傷みを防ぐために使う「洗濯ネット」ですが、実はほこり対策にも絶大な効果を発揮する優れものなんです。

使い方は大きく分けて2通りあります。

一つは、タオルやフリースなど、糸くずが出やすい衣類をネットに入れて洗う方法。

こうすることで、洗濯中に繊維が抜け落ちてもネットの中に留まり、他の衣類に広がるのを防ぐことができます。まさに、ほこりの発生源を隔離するイメージですね。

もう一つは逆の発想で、ほこりを付けたくない大切な衣類、例えば黒いシャツやパンツなどをネットに入れて守るという使い方です。

他の衣類から出たほこりが、ネットの網目によってガードされるため、直接付着するのを防いでくれます。

より効果を高めるためのポイントは、できるだけ目の細かいネットを選ぶこと。そして、ネットの中に衣類を詰め込みすぎないことです。ネットの中で衣類が多少動けるくらいの余裕があったほうが、汚れ落ちも良くなりますよ。

また、「ランドリーボール」というゴムやプラスチック製のボールもおすすめです。これは、洗濯物と一緒に入れることで衣類同士の絡まりを防ぎ、洗いムラをなくしてくれるアイテム。

衣類が絡まないということは、摩擦が必要以上に起きにくくなるため、結果的に繊維の抜け落ちを抑える効果も期待できるんです。

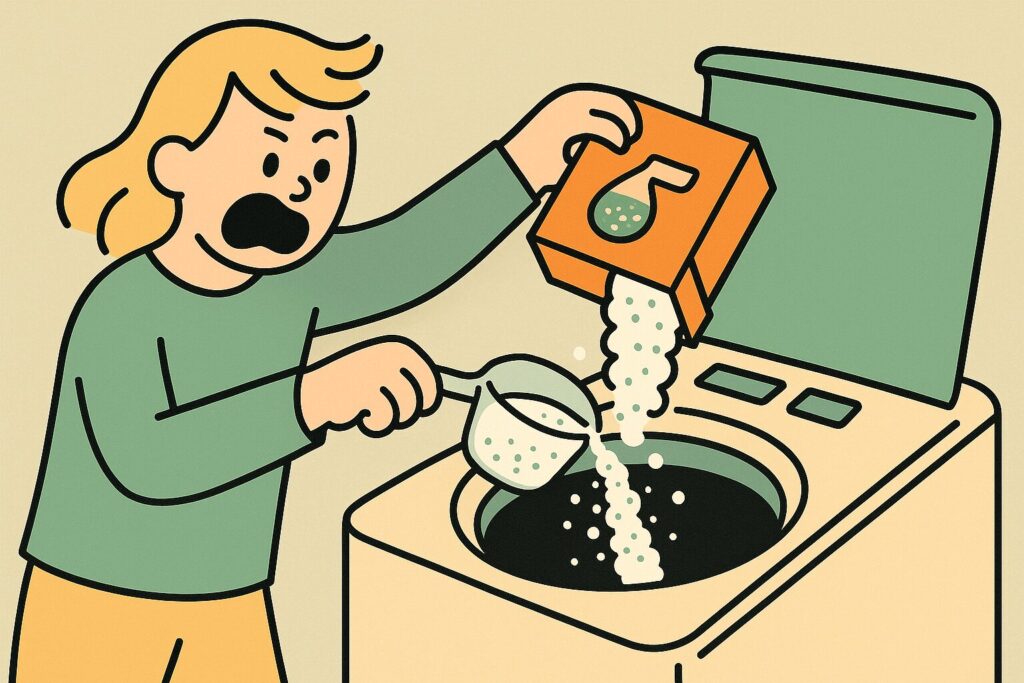

洗剤や柔軟剤の適量と使い方

「洗濯物についている白い粉、これってほこり…?」と思ったら、実は洗剤の溶け残りだった、というケースも意外と多いんです。

特に、水温が低い冬場に粉末洗剤を使っていると、洗剤が完全に溶けきらずに衣類に付着してしまうことがあります。また、「汚れをしっかり落としたいから」と、ついつい洗剤や柔軟剤を多めに入れてしまう方もいらっしゃいますが、これは逆効果になることが多いんですね。

規定量以上の洗剤を入れても、洗浄力が劇的に上がるわけではありません。むしろ、すすぎきれなかった洗剤成分が衣類に残り、それが白いカスとなって現れたり、肌トラブルの原因になったりすることも。

さらに、溶け残った洗剤は洗濯槽に付着し、黒カビの栄養源となって、さらなる汚れの原因を生み出すという悪循環に陥ってしまいます。

洗剤や柔軟剤は、必ずパッケージに記載されている使用量を守ることが大切です。最近の洗濯機はとても高性能なので、適量でも十分に汚れを落としてくれますよ。

もし粉末洗剤の溶け残りが気になる場合は、洗濯を始める前にぬるま湯で溶かしてから投入したり、液体洗剤に切り替えたりするのも一つの方法です。

定期的な洗濯槽の掃除が効果的

ここまで色々な対策をお話ししてきましたが、ほこり問題を根本から解決するために最も効果的なのが、定期的な洗濯槽の掃除です。

先述のように、洗濯槽の裏側には目に見えないカビや洗剤カス、雑菌などがたくさん潜んでいます。いくら洗濯方法を工夫しても、洗濯機自体が汚れていては洗濯するたびに衣類に汚れを付けているようなものですよね。

市販の洗濯槽クリーナーを使って、1〜2ヶ月に1回は洗濯槽の大掃除をしてあげることを強くおすすめします。洗濯槽クリーナーには、主に「塩素系」と「酸素系」の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 塩素系 | 強力な殺菌力でカビを分解・除去する | ・洗浄力が高い ・つけ置き時間が短い ・ゴミをすくう手間がない | ・ツンとしたニオイがある ・「混ぜるな危険」表示があり、取り扱いに注意が必要 |

| 酸素系 | 発泡力でこびり付いたカビを剥がし取る | ・ニオイが少ない ・環境にやさしい ・剥がれ落ちた汚れが目に見える | ・殺菌力は塩素系に劣る ・つけ置き時間が長い ・浮いてきたゴミをすくう必要がある |

どちらが良いというわけではなく、状況に合わせて使い分けるのがおすすめです。例えば、手軽にしっかり除菌したいなら塩素系、汚れ落ちを実感したいなら酸素系、といった感じですね。

洗濯機の取扱説明書に推奨されているクリーナーがあれば、それを使うのが一番安心です。

洗濯槽をきれいに保つことが、清潔な衣類への一番の近道ですよ。

総括:洗濯機でほこりがつく

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。