毎日使っている食洗機ですが、実際に何度くらいのお湯で洗っているのか、考えたことはありますか?

手洗いでは使えないような高温で洗浄しているからこそ、食洗機はあの頑固な油汚れもピカピカに落としてくれるんです。

でも、高温だからこそ注意したいこともあります。

たとえばプラスチック製品を入れるときは、耐熱温度をきちんと確認しないと変形してしまうことも。また、節約のつもりで乾燥だけ使おうと思っても、実は洗浄より電気代がかかってしまうケースもあるんですよ。

それから、ある日突然お湯の温度が上がらなくなったら、どう対処すればいいのか不安になりますよね。実は食洗機の温度管理には、光熱費を抑えるヒントや、長く安全に使うための大切なポイントがいくつも隠れています。

この記事では、食洗機の温度にまつわる基本的な仕組みから、トラブル対処法、さらには今日から実践できる節電テクニックまで、わかりやすく丁寧にお伝えしていきます。

知っているようで意外と知らない食洗機の温度の世界、一緒に見ていきましょう!

食洗機の最適な温度は?基本設定を解説

- 食洗機は何度で洗浄する?

- お湯はどこから供給される?

- 効果的な給湯器の温度設定とは

- 高温洗浄で油汚れもすっきり

- 乾燥のみの運転温度と電気代

- 食器の耐熱温度を確認しよう

まずは、食洗機の温度に関する基本的な知識から見ていきましょう。

「うちの食洗機、何度くらいで洗っているのかな?」という素朴な疑問から、知っておくと便利な給湯器との関係まで、わかりやすく解説しますね。

ここを押さえておくだけでも、食洗機との付き合い方が変わってくるかもしれませんよ。

食洗機は何度で洗浄する?

食洗機は、手洗いではとても使えないような高い温度のお湯で洗浄するのが大きな特徴です。

日本の一般的な家庭用食洗機の場合、洗浄時の温度は約60℃~70℃、すすぎの最終工程では約70℃~80℃にまで上昇するモデルが多くなっています。手洗いで使うお湯の温度がだいたい20℃~40℃くらいなので、その差は歴然ですよね。

なぜこんなに高温で洗うのかというと、理由はとてもシンプルで、その方が洗浄力が高まるからなんです。

特に油汚れに対しては、高温のお湯が絶大な効果を発揮します。温度が高いと油が緩んで浮き上がりやすくなるので、ギトギトの油汚れもすっきりと洗い流してくれるんですね。

また、高温ですすぐことには除菌効果も期待できますし、食器自体が温まるので、その後の乾燥が早くなるという嬉しいメリットもあります。

ただ、高温ならではの注意点もあるので、それはまた後ほど詳しくお話ししますね。

お湯はどこから供給される?

「食洗機で使うお湯って、どこから来ているの?」と疑問に思ったことはありませんか?

実は、食洗機へのお湯の供給方法には大きく分けて2つのタイプがあるんです。

一つは「給水接続」タイプです。

これは、水道の配管から直接水を食洗機に取り込み、庫内にあるヒーターを使って設定された温度まで水を温める仕組みです。多くの据え置き型食洗機がこのタイプですね。

もう一つは「給湯接続」タイプ。

こちらは、キッチンにある給湯器の配管に接続し、あらかじめ温められたお湯を直接食洗機に取り込む方法です。ビルトインタイプの食洗機では、この給湯接続が主流になっています。

給湯接続のメリットは、食洗機側で水を温める時間や電力を節約できるため、運転時間の短縮や省エネにつながる点です。一方、給水接続は給湯器の温度設定に左右されず、設置場所の自由度が高いのが特徴と言えますね。

ご自宅の食洗機がどちらのタイプか分からない場合は、取扱説明書やキッチンのシンク下の配管を確認してみると良いと思います。

どちらのタイプでも最終的な洗浄力に大きな差はありませんが、電気代やガス代など、光熱費の面で少し違いが出てくるポイントなんですよ。

効果的な給湯器の温度設定とは

もしご自宅の食洗機が「給湯接続」タイプなら、給湯器の温度設定を少し工夫するだけで、さらに効率よく食洗機を使うことができますよ。

ポイントは、食洗機を使う直前に給湯器の設定温度を60℃くらいに上げておくことです。

先ほどもお伝えしたように、食洗機の洗浄温度は60℃~70℃が一般的です。そのため、あらかじめ給湯器から60℃のお湯を供給してあげれば、食洗機内部のヒーターで加熱する時間が短縮され、その分の電気代を節約できるというわけですね。結果的に、運転時間も少し短くなることが多いです。

ただ、ここで一つ注意点があります。

給湯器の温度を上げた後は、食洗機を使い終わったら必ず元の温度40℃前後に戻すのを忘れないようにしてください。高温設定のままだと、キッチンや洗面所などで誤ってお湯を出した際にやけどをしてしまう危険があります。

また、一部のエコナビ機能などが搭載された機種では、給湯温度が45℃を超えると省エネ機能がうまく働かない場合があります。お使いの機種の取扱説明書も一度確認してみてくださいね。

この一手間をかけるだけで、日々の光熱費に少しずつ差が出てくるかもしれません。ぜひ試してみてはいかがでしょうか?

高温洗浄で油汚れもすっきり

食洗機の一番の得意技、それはやっぱり「油汚れの洗浄」じゃないでしょうか。手洗いだとベトベトして大変なハンバーグの後のフライパンや、焼肉のタレがついたお皿も、食洗機ならピカピカにしてくれますよね。

この圧倒的な洗浄力の秘密は、やはり「高温」にあります。

例えば、お肉の脂(豚や牛の脂)が溶け始める温度は、だいたい40℃~50℃と言われています。食洗機は60℃以上の高温で一気に洗い上げるので、食器にこびりついた頑固な油汚れも、まるで溶かすように浮かせて落としてくれるんです。

手洗いだと、ここまでの高温は使えませんし、スポンジがすぐにベトベトになってしまいますよね。この差はとても大きいと思います。

一方で、高温洗浄には少し苦手なこともあります。

それは「たんぱく質汚れ」です。牛乳や卵などのたんぱく質は、熱を加えると固まってしまう性質があるんです。

でも、安心してください。最近の食洗機用洗剤には、このたんぱく質を分解する「酵素」が配合されているものがほとんどです。なので、洗剤の力を借りることで、たんぱく質汚れもしっかりキレイに落とすことができるんですよ。

乾燥のみの運転温度と電気代

「手で洗った食器を、食洗機で乾燥だけさせたい」と考えたことはありますか?

もちろん機能的には可能ですが、実は節約の観点から見ると、あまりおすすめできない場合があるんです。

というのも、食洗機の電気代は、「洗浄」よりも「乾燥」の工程で多く消費される傾向にあります。特に、ヒーターで熱風を作り出して乾かす「ヒーター乾燥」方式の機種は、消費電力が大きくなります。

実際に、あるメーカーの例を見てみると、こんなデータがあります。

| 工程 | 消費電力(例) | 1回あたりの電気代(目安) |

|---|---|---|

| 洗浄時 | 0.085kWh | 約2.6円 |

| 乾燥時(ヒーター) | 0.55kWh | 約17円 |

※電力料金目安単価31円/kWhにて計算。機種やコースにより異なります。

このように、乾燥だけで洗浄の6倍以上の電気代がかかることもあるんです。そのため、「節約のために乾燥だけ使おう」と思っていると、かえって電気代が高くついてしまう可能性も考えられます。

最近では、ヒーターを使わずに送風で乾かす「送風乾燥」や、運転終了後に自動でドアが少し開いて自然乾燥を促す「オートオープン機能」など、乾燥時の消費電力を抑えたモデルも増えています。

光熱費が気になる方は、こういった機能に注目して機種を選ぶのも良いかもしれません。

食器の耐熱温度を確認しよう

食洗機は高温で洗浄・乾燥を行うため、どんな食器でも洗えるわけではありません。大切な食器を傷めてしまわないように、食洗機に入れる前に「耐熱温度」を必ず確認する習慣をつけましょう。

特に注意が必要なのは、プラスチック製のものです。プラスチック製品は熱に弱いものが多く、耐熱温度が低いと変形や変色の原因になってしまいます。

一つの目安として、耐熱温度が90℃以上あるかどうかを確認すると良いでしょう。

「この食器、大丈夫かな?」と迷ったときは、食器の裏側にある表示を確認したり、食器メーカーの公式サイトで調べたりするのが確実です。

最近は「食洗機対応」と明記された木製のお椀やプラスチック容器もたくさん販売されているので、食器を買い替える際にチェックしてみるのもおすすめですよ。

食洗機の温度トラブルと応用テクニック

- 洗浄温度が上がらない原因と対処法

- プラスチック製品を洗う注意点

- 低温ソフトコースを使いこなそう

- 意外と高温な排水の温度に注意

- 節電につながる温度管理のコツ

食洗機の基本的なことがわかったところで、次はもう少しステップアップした内容です。万が一のトラブルや、「もっとこうしたい!」を叶える応用テクニックについてご紹介します。

これを知っておけば、さらに食洗機を便利に、そして安心して使いこなせるようになりますよ。

洗浄温度が上がらない原因と対処法

いつも通りに食洗機を運転させたのに、終わった後も庫内が全く熱くなっていない…そんな経験はありませんか?

洗浄温度が上がらない場合、最も考えられる原因は、水を温めるための「ヒーター」や、それに関連する部品の故障です。

私も家電量販店で働いていると、「食洗機が温かくならないんです」というご相談を時々お受けします。機械なので、長年使っているとどうしても部品が劣化してしまうことがあるんですよね。

もし「あれ?」と思ったら、まずは以下のことを試してみてください。

これらを試しても改善しない場合は、残念ながら部品の故障の可能性が高いです。無理に使い続けようとせず、購入した販売店か、メーカーの修理相談窓口に連絡して、点検・修理を依頼することをおすすめします。

ご自身での分解や修理は、さらなる故障や思わぬ事故につながる危険がありますので、絶対に避けてくださいね。

プラスチック製品を洗う注意点

軽くて便利なプラスチック製品。お弁当箱や保存容器など、毎日使うものも多いですよね。先ほどもお伝えしたように、食洗機でプラスチック製品を洗う際には、いくつか注意したいポイントがあります。

一番大切なのは、やはり「耐熱温度の確認」です。耐熱温度が90℃に満たないものや、そもそも耐熱表示がないものを入れてしまうと、高温でぐにゃりと変形してしまったり、溶けてしまったりする恐れがあります。これは本当に気をつけたいポイントですね。

もう一つ、見落としがちなのが「軽さ」です。

食洗機は庫内で強力な水流を噴射して食器を洗います。そのため、お弁当用のシリコンカップやピック、軽い保存容器のフタなどは、水圧で吹き飛ばされてしまうことがあるんです。

飛ばされた小物が庫内のヒーター部分に落ちてしまうと、溶けて焦げ付いたり、最悪の場合は故障の原因になったりすることも。そうならないためにも、軽い小物は食器と食器の間に挟んで固定したり、市販の「食洗機用小物カゴ」を利用したりするのがおすすめです。

最近の機種には、小物をしっかり押さえて洗える専用のホルダーが付いているものもあるので、チェックしてみてくださいね。

低温ソフトコースを使いこなそう

「耐熱温度が少し低いけど、このプラスチック容器も食洗機で洗えたら楽なのに…」そんな風に感じたことはありませんか?

そんな時に活躍してくれるのが、一部の機種に搭載されている「低温ソフトコース」です。

このコースは、その名の通り、通常の洗浄コースよりも低い温度で優しく洗うことを目的としています。例えばパナソニックの一部の機種では、約55℃の比較的低い温度で洗浄・すすぎを行います。

この機能の嬉しいポイントは、耐熱温度が60℃以上あれば洗えるようになることです。これまで手洗いするしかなかったデリケートなプラスチック製の食器や、赤ちゃん用の食器なども、食洗機におまかせできる可能性が広がりますね。

全ての食器をこのコースで洗う必要はありませんが、「今日はデリケートな食器が多いな」という日に使い分けることで、家事の負担をさらに減らすことができる、とても便利な機能だと思います。

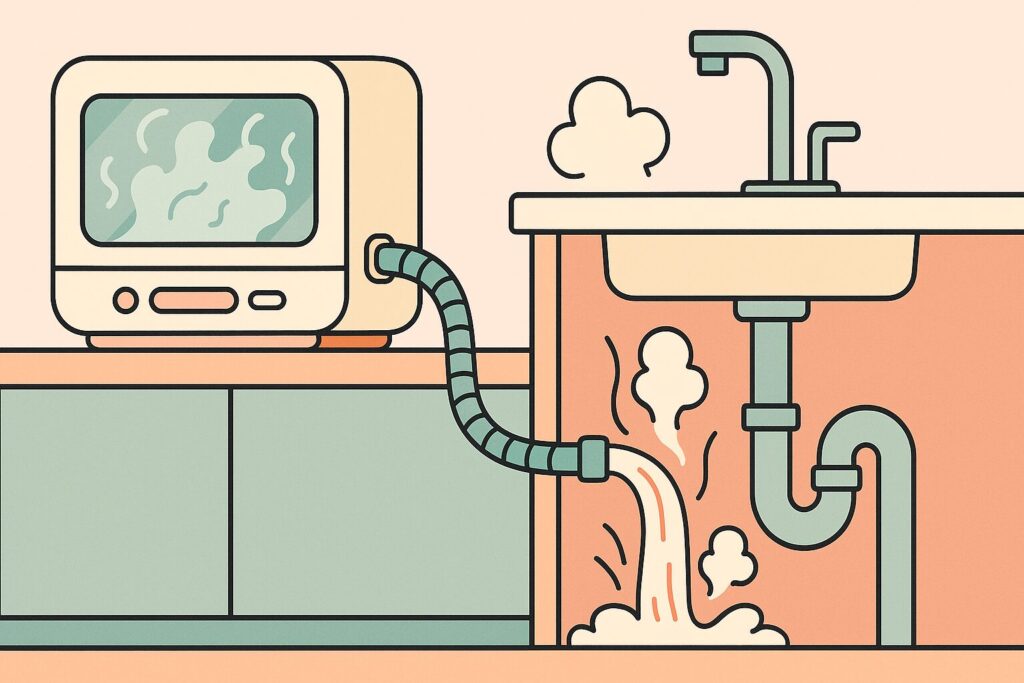

意外と高温な排水の温度に注意

食洗機について考えるとき、洗浄やすすぎの温度には注目しますが、「排水」の温度まで意識する方は少ないかもしれませんね。

でも実は、これも結構重要なポイントなんです。

食洗機は、洗浄やすすぎで使った最高で70℃以上にもなる高温のお湯を、そのまま排水します。そのため、食洗機からシンク下の排水管につながる配管には、その熱に耐えられる性能が求められます。

一般的なキッチンの排水で使われる灰色の塩ビ管(VP管・VU管)の耐熱温度は、約60℃です。もし、この配管に食洗機の高温排水を直接流し続けると、配管が変形したり、接続部分が緩んだりして、水漏れの原因になってしまう恐れがあるんです。

そのため、ビルトイン食洗機などを設置する際には、「HT管」と呼ばれる耐熱性の高い塩化ビニル管を使用するのが一般的です。これはプロの設置業者がきちんと対応してくれる部分ですが、例えばご自身で据え置き型食洗機の排水ホースを分岐させる、といった場合には注意が必要ですね。

あまり表には見えない部分ですが、安全に長く使うための大切なポイント。豆知識として知っておくと良いかもしれません。

節電につながる温度管理のコツ

ここまで食洗機の温度について色々とお話ししてきましたが、最後に日々の電気代を少しでも抑えるための、温度管理のコツをまとめてご紹介しますね。

難しいことは何もなく、ちょっとした意識でできることばかりですよ。

特に3つ目の「余熱乾燥」は、どのご家庭でもすぐに試せる効果的な方法です。

最初は少し水滴が残るのが気になるかもしれませんが、慣れてしまえばとても手軽な節約術になります。ぜひ、今晩から試してみてくださいね。

総括:食洗機の温度について

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。