コイン精米機で精米したばかりの、ほんのり温かいお米。お家に持ち帰ったとき、「このまま保存していいのかな?」と迷った経験はありませんか?

実は、精米したてのお米の扱いは、その後の美味しさを大きく左右する大切なポイントなんです。

温かいまま保存容器に移してしまうと、せっかくの風味が落ちてしまうだけでなく、思いもよらないトラブルの原因になることも。

例えば、精米後のお米を冷まさないことで発生する湿気が、お米の味を損ねておいしくないと感じさせたり、厄介なコクゾウムシの発生につながる可能性もあるんです。

この記事では、精米したお米の正しい粗熱の取り方から、最適な保存方法と保存期間、そして冷蔵庫を上手に活用するコツまで詳しく解説していきます。

また、玄米の保存方法や、精米したてのお米ならではの美味しい炊き方にも触れていきますので、最後まで読めば、お米に関するお悩みがきっと解決するはずですよ!

精米後すぐ冷ますは間違い?温かいお米の注意点

- 精米後にお米を冷まさないとどうなる?

- 精米後の正しい粗熱の取り方とは

- 精米したてがおいしくないと感じる理由

- 精米後にコクゾウムシが発生する原因

- お米の冷蔵庫保存がまずいと言われる訳

精米したてのお米は、ほんのり温かくて良い香りがしますよね。でも、その温かい状態が、実はお米の品質を下げてしまう原因になることもあるんです。

ここでは、なぜ精米したお米を冷ます必要があるのか、温かいままにしておくことでどんなデメリットがあるのかを、一つひとつ丁寧に見ていきましょう。

正しい知識を持つことで、お米の美味しさを最後までしっかりキープできるようになりますよ。

精米後にお米を冷まさないとどうなる?

精米したてのお米を温かいまま密閉容器や米びつに入れてしまうと、いくつかの問題が起こる可能性があります。

私もお仕事でお客様から「精米したお米の味がすぐに落ちちゃった」というお話を聞くことがありますが、原因はこの「冷まさない」ことにある場合が結構多いんです。

一番大きな問題は、温度差による結露です。

温かいお米が密閉された空間で冷えると、容器の内側に水滴がついてしまいます。この水分がカビの発生原因となり、お米をダメにしてしまうんです。せっかくのお米がカビ臭くなってしまったら、とても悲しいですよね。

また、お米は熱を持つことで酸化が進みやすくなります。

お米に含まれる脂質が酸化すると、古米のような独特の匂いが出てきて、風味が著しく低下します。これが「なんだかお米が糠(ぬか)臭いな…」と感じる原因の一つなんです。

さらに、温かい環境は虫にとっても好都合です。

特に気温と湿度が高い夏場は、虫が繁殖しやすくなるため、温かいお米をそのまま放置するのは避けた方が賢明と言えるでしょう。

美味しさを保ち、安全に食べるためにも、精米後の一手間がとても重要になってくるんですね。

精米後の正しい粗熱の取り方とは

では、具体的にお米の粗熱はどうやって取るのが正解なのでしょうか?

ポイントは「急激に冷やしすぎず、優しく熱をとってあげる」ことです。

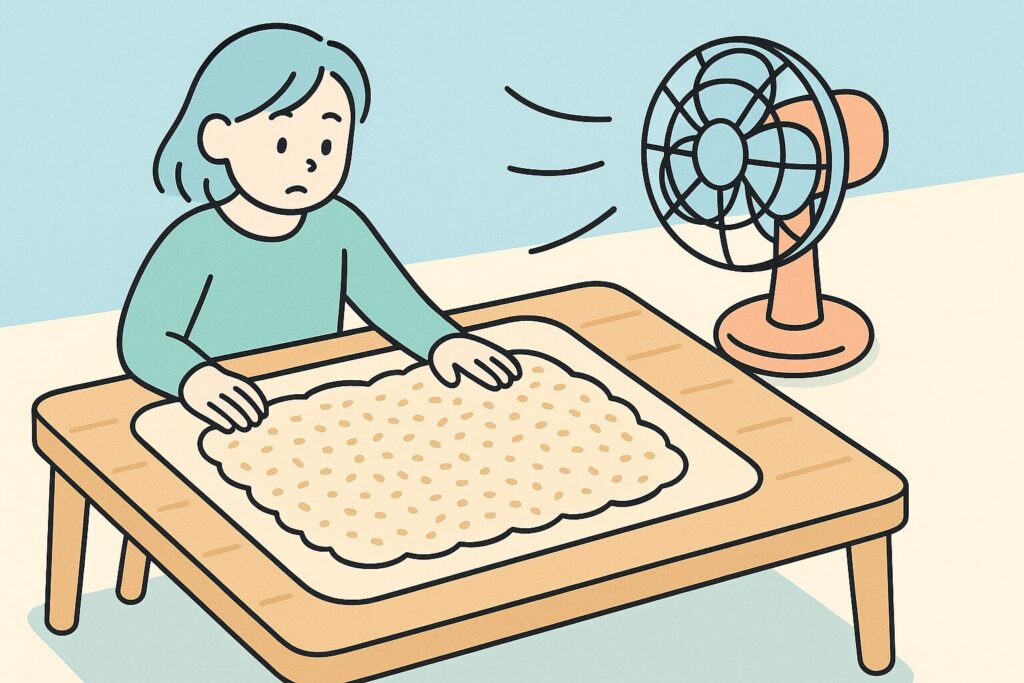

焦って冷たい場所に置いたり、強い風を当てたりすると、お米が乾燥しすぎてひび割れ(胴割れ米)の原因になってしまいます。割れたお米は炊いたときにべちゃっとなりやすいので、注意が必要ですね。

一番おすすめの方法は、清潔な新聞紙や大きめのトレー、段ボールなどの上に、精米したお米を薄く広げることです。

場所は、直射日光が当たらない、風通しの良い日陰が最適です。お部屋の中の涼しい場所で大丈夫ですよ。お米同士が重ならないように広げることで、効率よく熱を逃がすことができます。

時間は環境にもよりますが、だいたい30分から1時間ほどで、手で触ってみてほんのり冷たいと感じるくらいになればOKです。

扇風機の弱い風を壁などに当てて、お部屋の空気を優しく循環させるようにしてあげると、より効率的に粗熱が取れるのでおすすめです。ただし風を直接当てるのは避けてくださいね。

この一手間をかけるだけで、お米の品質がぐっと長持ちします。急いでいるときでも、お米を美味しく食べるためにぜひ実践してほしいポイントです。

お米を広げる作業は少し手間に感じるかもしれませんが、美味しさのためだと思って、ぜひ試してみてください。

精米したてがおいしくないと感じる理由

「精米したてが一番美味しいって聞いていたのに、なんだか味が安定しない…」と感じたことはありませんか?

実はこれ、お米好きの方や、家庭用精米機を使っている方から時々聞かれるお悩みなんです。精米したてが必ずしも最高の状態とは限らない、というのは少し意外かもしれませんね。

この現象にはいくつか理由が考えられます。

一つは、精米直後はお米の表面がまだ落ち着いていないから、というものです。

精米という工程は、玄米の表面を削って糠を取り除く作業ですよね。このとき、摩擦によってお米の表面がわずかに傷つき、いわば「興奮状態」になっています。そのため、味が少しぼやけて感じられたり、本来の甘みや旨味を感じにくかったりすることがあるんです。

お米の味が落ち着き、本来の美味しさを発揮するのは、精米してから数日後から1週間くらい経ってから、と言われることもあります。お米の水分が安定し、表面の状態が落ち着くことで、味がグッと乗ってくるんですね。

お米も「熟成」が必要?

お肉やお魚のように、お米も精米後に少し時間を置くことで味がなじみ、美味しくなるという考え方があります。もちろん好みはありますが、「精米したてがイマイチ…」と感じたら、数日間、冷暗所で保管してから炊いてみると、味の変化に驚くかもしれませんよ。

もし精米したてのお米を食べて「あれ?」と思っても、がっかりしないでください。それはお米が美味しくないのではなく、まだ本領を発揮していないだけかもしれません。数日待ってからもう一度味わってみることをおすすめします。

精米後にコクゾウムシが発生する原因

お米を保存していると、いつの間にか黒くて小さな虫が…なんて経験、考えただけでも嫌ですよね。この虫の正体は「コクゾウムシ」という、お米の代表的な害虫です。

「ちゃんと密閉していたのに、どこから入ってきたの?」と不思議に思うかもしれませんが、コクゾウムシはいくつかの経路で侵入します。

一つは、もともと玄米の段階で卵が産み付けられていたケースです。

精米の工程で完全に取り除かれず、残ってしまうことがあるんですね。そして、精米後の温かいお米をそのまま保存してしまうと、その熱が孵化を促してしまうんです。

コクゾウムシは20℃以上の環境で活発になるため、精米熱は彼らにとって絶好の「目覚めの合図」になってしまうわけです。

もう一つの原因は、外部からの侵入です。

コクゾウムシは飛ぶことができるため、窓や換気扇の隙間から家の中に侵入し、お米の匂いを嗅ぎつけてやってきます。

お米の袋には、破裂を防ぐための小さな空気穴が開いていることが多く、そこから侵入されることもあります。

これらの理由から、コクゾウムシ対策としては、まず「精米後のお米をしっかり冷ますこと」が重要になります。温度を下げて、虫が活動しにくい環境を作ってあげることが第一歩です。その上で、お米を密閉性の高い容器に移し替え、涼しい場所で保管することが大切です。

唐辛子を一緒に入れておくと虫除けになる、という昔ながらの知恵も効果的ですよ。

対策として、精米後はしっかり冷まし、密閉容器に入れて低温で保存することが非常に重要です。

お米の冷蔵庫保存がまずいと言われる訳

「お米は冷蔵庫で保存すると良い」と聞く一方で、「冷蔵庫に入れたご飯はまずい」という声もあって、どっちが本当なの?と混乱してしまいますよね。

これは、「生米(精米後のお米)」と「炊いたご飯」の話が混同されていることが原因なんです。

まず結論から言うと、生米(精米後のお米)の長期保存には、冷蔵庫(特に野菜室)は非常に適しています。温度が低く保たれているため、お米の酸化を防ぎ、害虫の発生も抑制できるからです。

これについては、後の章で詳しく解説しますね。

では、「冷蔵庫保存がまずい」というのは何の話かというと、これは「炊いたご飯」のことなんです。

ご飯の主成分であるデンプンは、炊飯によって美味しく消化しやすい「アルファ化」という状態になります。しかし、このご飯を冷蔵庫の温度帯(0〜5℃)で保存すると、デンプンが劣化してパサパサで硬い「ベータ化(老化)」という状態に戻ってしまうのです。

これが、冷蔵ご飯を温め直しても炊きたての美味しさが戻らない原因です。

一番デンプンの老化が進みやすいのが、まさに冷蔵庫の温度なんですね。

このように、「お米」と一括りにせず、「生米」なのか「炊いたご飯」なのかを区別して考えることが大切です。

生米の品質を保つためには冷蔵庫は心強い味方ですが、炊いたご飯の美味しさを保ちたい場合は、冷蔵ではなく冷凍保存を選ぶようにしましょう。

精米したお米は冷まして保存!美味しさキープ術

- 精米したての米は冷蔵庫保存がおすすめ

- 最適な保存方法と美味しく食べる保存期間

- 玄米の保存期間は冷蔵庫でどのくらい?

- 精米したての米の美味しい炊き方

- 精米してから時間が経った米を炊くコツ

さて、精米したお米をしっかり冷ましたら、次はいよいよ保存です。お米の美味しさをできるだけ長く保つためには、保存方法がとても重要になります。

ここでは、私が家電量販店で働きながら得た知識や、お客様から聞いたお話も交えながら、お米の美味しさをキープするための具体的なテクニックをご紹介しますね。

ちょっとした工夫で、毎日食べるご飯がもっと美味しくなりますよ。

精米したての米は冷蔵庫保存がおすすめ

先ほど少し触れましたが、粗熱をとった精米したてのお米は、冷蔵庫で保存するのが一番おすすめです。特に、冷蔵室よりも少し温度が高め(10℃前後)の野菜室がベストな環境と言えますね。

なぜ冷蔵庫が良いのかというと、理由は主に3つあります。

保存する際は、買ってきた袋のままではなく、ペットボトルやジッパー付きの保存袋、密閉できる米びつなどに移し替えるのがポイントです。こうすることで、冷蔵庫内の他の食品からの匂い移りを防ぐことができます。

特にペットボトルは、省スペースで保存できて、使うときも計量しやすくてとても便利だと思います。ぜひ試してみてください。

私も家では、2Lの炭酸飲料が入っていた硬めのペットボトルをよく乾かして使っています。口が広いのでお米を入れやすいですし、立てて収納できるので野菜室がスッキリしますよ!

最適な保存方法と美味しく食べる保存期間

お米の美味しさを保つためには、保存場所だけでなく「どれくらいの期間で食べきるか」も大切です。

精米された白米は、残念ながら永遠に美味しいわけではありません。季節によっても最適な保存期間は変わってくるので、目安を知っておくと便利ですよ。

以下に、保存方法別の保存期間の目安をまとめてみました。

| 保存方法 | 春・秋 | 夏場 | 冬場 |

|---|---|---|---|

| 冷蔵庫(野菜室) | 約1ヶ月 | 約1ヶ月 | 約2ヶ月 |

| 冷暗所(常温) | 約3週間 | 約2週間 | 約1ヶ月 |

やはり、冷蔵庫で保存した方が、常温保存よりも長く美味しさを保てるのが分かりますね。

特に、気温も湿度も高くなる夏場は、常温保存だと2週間ほどで味が落ち始めてしまいます。可能な限り、冷蔵庫での保存を心がけたいところです。

また、保存する際の容器も重要です。先述のように、ペットボトルやガラス瓶、ホーロー容器などの密閉性が高いものを選びましょう。お米の酸化を防ぎ、湿度を一定に保つ効果があります。

お米を購入するときは、この保存期間を目安に、ご家庭で食べきれる量を選ぶのが、フードロスを減らす上でも賢い選択と言えるのではないでしょうか。

玄米の保存期間は冷蔵庫でどのくらい?

白米と比べて、玄米を好んで食べている方もいらっしゃいますよね。玄米は白米よりも栄養価が高いと言われていますが、保存方法はどう違うのでしょうか?

結論から言うと、玄米も白米と同様に冷蔵庫での保存が最適です。そして、保存期間は白米よりも長くなります。

玄米は「糠(ぬか)」と「胚芽(はいが)」に覆われていますよね。この層が、お米の本体を酸化や乾燥から守ってくれる天然のバリアの役割を果たしているんです。そのため、白米よりも劣化のスピードが緩やかになります。

冷蔵庫(野菜室)で適切に保存した場合、玄米の保存期間の目安はだいたい3ヶ月から半年ほどです。白米が1〜2ヶ月なのを考えると、かなり長持ちするのが分かりますね。

だからこそ、お米を少し多めにストックしておきたいという方には、玄米の状態で保存しておく、というのも一つの手です。

家庭用の精米機をお持ちであれば、食べる分だけをその都度精米するのが、最も新鮮で美味しいお米を食べる方法と言えます。

玄米で保存しておけば、その日の気分で「今日は七分づきにしようかな」といった楽しみ方もできますし、とてもおすすめですよ。

精米したての米の美味しい炊き方

せっかく精米したてのお米を手に入れたなら、そのポテンシャルを最大限に引き出してあげたいですよね。美味しい炊き方のコツはいくつかありますが、特に精米したてのお米で意識したいポイントをご紹介します。

まず、お米の洗い方(研ぎ方)です。

最近のお米は精米技術が向上しているので、昔のようにゴシゴシと力を入れて研ぐ必要はありません。特に精米したてのお米は表面がデリケートなので、優しく洗うことを心がけてください。

たっぷりの水の中で、指を立てて数回かき混ぜ、すぐに水を捨てる。これを2〜3回繰り返すだけで十分です。洗いすぎると、お米の旨味成分まで流れてしまいますからね。

次に重要なのが、浸水時間です。

お米にしっかりと水を吸わせてあげることで、ふっくらと芯のないご飯に炊き上がります。時間は季節によって調整するのがおすすめです。

この浸水時間をしっかり取るかどうかで、炊きあがりのツヤと甘みが大きく変わってきます。

最新の炊飯器には自動で浸水してくれる機能がついているものも多いですが、私はやはり、炊飯スイッチを押す前にしっかり時間を取って浸水させてあげた方が美味しくなるように感じます。

お水にこだわるのもおすすめです。

ミネラルウォーターを使うと、お米の味がよりクリアに感じられますよ。ぜひ一度、お気に入りの水で炊いてみてください。

最後に、炊きあがったらすぐにほぐすこと。

蒸らしが終わったら、釜の底からご飯をひっくり返すように、切るように混ぜて余分な水分を飛ばします。この一手間で、ご飯一粒一粒が立って、べちゃっとするのを防げます。

ぜひ試してみてくださいね!

精米してから時間が経った米を炊くコツ

「冷蔵庫の奥から、少し前に精米したお米が出てきた…」なんてこともありますよね。精米してから時間が経ってしまったお米も、炊き方を少し工夫するだけで、驚くほど美味しく食べることができるんです。

諦めてしまう前に、ぜひ試してほしいコツをいくつかご紹介します。

まず、時間が経ったお米は、表面の糠が酸化して独特の「古米臭」が出やすくなっています。そのため、お米を洗うときは、少しだけ丁寧に行い、すすぎの回数を1〜2回増やしてあげると、気になる匂いを軽減できます。

ただし、ゴシゴシ研ぎすぎるとお米が割れてしまうので、「あくまで優しく」ですね。

次に、浸水時間を通常よりも長めに取ること。

古いお米は水分が抜けて乾燥しがちです。夏場なら1時間半、冬場なら2時間以上を目安に、じっくりとお米に水を吸わせてあげましょう。こうすることで、炊きあがりのパサつきを抑え、ふっくらとした食感に近づけることができます。

そして、炊飯時の裏ワザがいくつかあります。

一番手軽なのは、お米1合に対して小さじ1杯程度のみりん、または日本酒を加える方法です。アルコールの効果でお米の保水力が高まり、ツヤと甘み、ふっくら感が増します。

炊きあがりまでにアルコール分は飛んでしまうので、お子様でも安心して食べられますよ。

これらの工夫で、時間が経ったお米も美味しく変身させることができます。ぜひ、ご家庭にあるもので試してみてくださいね。

総括:精米後には冷ますのが正しい理由

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。