新しい洗濯機の購入はワクワクしますよね!

でも、その一方で「洗濯機の設置って自分でできるのかな?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

業者に頼むと費用がかかるし、できれば自分で済ませたいと考えるのは自然なことだと思います。

私も家電量販店で働いていると、洗濯機を自分で設置することに関する質問をよくお客様からいただきます。

結論から言うと、ポイントさえ押さえれば洗濯機の設置は自分でできるんです。

ただ何も知らずに作業を始めると、水漏れなどの思わぬトラブルにつながる可能性もあります。

この記事では、ドラム式洗濯機と縦型洗濯機の違いや、女性一人での作業の注意点、防水パンがない場合の対処法など、皆さんが抱える疑問にしっかりお答えしていきます。

失敗例も交えながら、安全で確実な設置手順を分かりやすく解説しますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

自分で洗濯機を設置する前に知っておきたいこと

いざ洗濯機を設置しようと思っても、何から手をつけていいか分からないと不安ですよね。この章では、本格的な作業に入る前に、まず知っておいていただきたい基本的な知識や準備についてお話しします。

これを読んでおけば、作業がぐっとスムーズに進むはずですよ。

洗濯機の設置は難しい?簡単?

「洗濯機の設置って、専門知識がないと難しいんじゃない?」と感じるかもしれませんね。実際のところ、手順さえしっかり守れば、決して難しい作業ではないんです。

ただ、いくつか注意すべきポイントがあります。

一番の難関は、やはり洗濯機本体の重さです。縦型洗濯機でも30kg~40kg、ドラム式になると80kg以上にもなるので、一人で運ぶのはかなり大変です。

また、給水ホースや排水ホースの接続を正確に行わないと、水漏れの原因になってしまいます。水漏れは、ご自宅だけでなく、集合住宅の場合は階下のお部屋にも迷惑をかけてしまう可能性があるので、ここは特に慎重に行う必要があります。

洗濯機の設置は女性一人でも可能?

女性一人で洗濯機の設置ができるかどうか、気になりますよね。ホースの接続などの作業自体は、力仕事ではないので女性一人でも十分可能です。

ただ、先ほどもお伝えしたとおり、問題は運搬なんです。

縦型洗濯機だとしても、30kg以上あるものを一人で持ち上げて狭いスペースに設置するのは、正直なところかなり危険ですし、おすすめはできません。腰を痛めてしまったり、壁や床を傷つけてしまったりする可能性も高いです。

どうしても一人で作業しなければならない場合は、ご家族や友人に手伝ってもらうのが一番安心ですね。もし手伝ってくれる人がいない場合は、無理をせず業者に依頼することも検討してみてください。

安全が第一ですからね。

洗濯機の設置に必要なものリスト

洗濯機の設置をスムーズに進めるために、あらかじめ必要なものを準備しておきましょう。いざ作業を始めてから「あれがない!」となると、中断しなくてはならなくなりますからね。

最低限、以下のものは揃えておくと安心です。

これらに加えて、ご自宅の設備によっては以下のものが必要になる場合があります。

ニップルや、かさ上げ台はホームセンターや家電量販店で購入できますよ。

ドラム式洗濯機の設置は自分でできる?

ドラム式洗濯機は大きくて重いイメージがあるので、自分で設置できるか心配になりますよね。

結論から言うと、ドラム式洗濯機も自分で設置することは可能です。ただし、縦型洗濯機に比べて難易度は少し上がります。

一番の理由は、やはりその重量です。機種によっては80kgを超えるものもあり、大人二人がかりでも運搬は一苦労です。搬入経路が狭いと、さらに大変になります。

もう一つ、ドラム式洗濯機特有の注意点として「輸送用ボルト」の存在があります。これは、運搬中の振動でドラムが壊れないように固定するためのボルトで、設置の際には必ず外さなければなりません。

もし、このボルトを外し忘れて運転してしまうと、激しい振動や異音が発生し、故障の大きな原因になってしまうんです。

この2点を特に注意すれば、ドラム式でも自分で設置することはできますが、少しでも不安があれば業者にお願いするのが安心かもしれませんね。

業者に頼む?洗濯機の取り付け料金

自分で設置するのと、業者に頼むのと、どちらがいいか迷いますよね。

一番の違いは、やはり料金と安心感だと思います。自分でやればもちろん費用はかかりませんが、水漏れなどのリスクは自己責任になります。

一方、業者に依頼すれば料金はかかりますが、プロが確実に取り付けてくれるので安心です。

料金の相場は、依頼する業者によって変わってきます。

これはあくまで基本的な設置料金の目安です。

例えば、蛇口の交換が必要だったり、かさ上げ台の設置が必要だったりすると、追加で部品代や作業費がかかることがあります。

万が一の水漏れで修理費用がかかることを考えれば、数千円でプロに任せる安心感は大きいかもしれませんね。

失敗しない!洗濯機を自分で設置する手順とコツ

準備が整ったら、いよいよ設置作業に入りましょう。

この章では、具体的な設置手順を一つずつ丁寧に解説していきます。焦らず、一つ一つの工程を確認しながら進めていけば大丈夫ですよ。

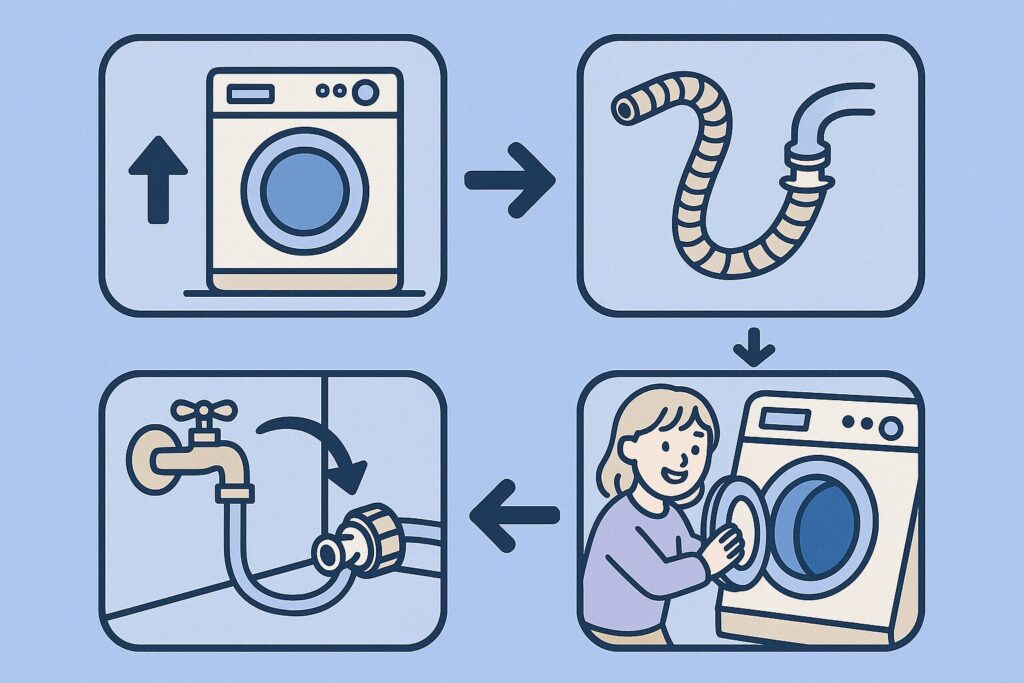

設置方法の全手順

それでは、洗濯機設置の具体的な手順を見ていきましょう。

ここでは、一般的な縦型洗濯機を例に、5つのステップに分けて解説します。

1. 排水ホースの接続

まず、排水ホースを取り付けます。洗濯機を設置場所に置く前に、排水ホースを排水口に接続しておくと作業がしやすいですよ。

排水口には通常、「排水エルボ」というL字型の部品が付いています。この排水エルボに、洗濯機の排水ホースを奥までしっかりと差し込みます。

接続部分が緩いと水漏れの原因になるので、付属のホースクリップ(金属のバンド)で固定しましょう。さらに、ビニールテープや結束バンドで補強しておくと、より安心ですね。

ホースを接続したら、洗濯機をゆっくりと設置場所に置き、排水ホースが折れ曲がったり、洗濯機本体の下敷きになったりしていないかを確認してください。

2. 洗濯機の設置と水平確認

洗濯機を防水パンの上、または設置場所に置きます。

ここでとても大切なのが、洗濯機が水平に設置されているかを確認することです。もし傾いたまま設置してしまうと、運転中に大きな振動や騒音が発生したり、故障の原因になったりします。

多くの洗濯機には、本体の上部に水準器が付いているので、気泡が円の中心に来るように調整します。調整は、洗濯機の脚を回して高さを変えることで行います。

四隅の脚を調整して、本体がガタつかないようにしっかりと安定させましょう。

3. 給水ホースの接続

次に、蛇口と洗濯機を給水ホースでつなぎます。

まず、給水ホースを蛇口に取り付けます。ワンタッチで接続できるタイプがほとんどですが、カチッと音がするまで、しっかり奥まで差し込んでください。

古いタイプの蛇口の場合は、「ニップル」という部品を先に取り付ける必要があります。

蛇口側の接続が終わったら、もう一方を洗濯機本体の給水口に接続します。こちらはネジ式になっているので、時計回りに回して、水漏れしないようにしっかりと締めてください。

4. アース線の接続

安全のために、アース線の接続も忘れずに行いましょう。

アース線は、緑と黄色の細いコードです。これは、万が一漏電したときに、電気を地面に逃がして感電を防ぐという、とても大切な役割があるんです。

コンセントの下にあるアース端子のカバーを開け、中のネジをドライバーで少し緩めます。そのネジにアース線の先端を巻きつけて、ネジをしっかりと締めて固定します。

カバーを元に戻せば完了です。濡れた手で作業するのは危険なので、必ず乾いた手で行ってくださいね。

5. 試運転

全ての接続が終わったら、いよいよ試運転です。

まず、蛇口をゆっくりと開けます。このとき、給水ホースの接続部分から水が漏れていないか、目で見て、手で触って確認してください。

問題がなければ、洗濯機の電源を入れ、一番水量の少ない設定でスタートします。洗濯槽に水が少し溜まったら一度止め、排水ホースの接続部分や洗濯機の下から水漏れがないかを確認します。

その後、脱水運転を行い、正常に排水されるかもチェックしましょう。ここまで問題がなければ、設置は無事に完了です。

アース線の取り付け方と注意点

先ほどもお伝えしたとおり、アース線は感電を防ぐための大切な安全装置です。「なくても動くから」と接続しない方もいらっしゃるのですが、水回りで使う家電なので、万が一のことを考えて必ず接続するようにしてくださいね。

取り付け方は、コンセントのアース端子のネジを緩め、アース線を巻き付けて締めるだけです。ワンタッチ式のタイプもあり、その場合はレバーを上げて差し込むだけで接続できます。

注意点としては、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で作業すること。そして、濡れた手で触らないことです。

もし、ご自宅のコンセントにアース端子がない場合は、自分で取り付けることはできません。その場合は、電気工事の資格を持った専門業者に相談して、アース端子付きのコンセントに交換してもらう必要があります。

蛇口の取り付けについて

給水ホースを取り付ける蛇口ですが、ご自宅の蛇口がどのような形か、事前に確認しておくことが大切です。

最近の住宅では、給水ホースをワンタッチで接続できる「洗濯機用ワンタッチ水栓」や、ホースが外れても自動で水が止まる「オートストッパー付き水栓」が主流になっています。このタイプであれば、特に部品を追加する必要はありません。

しかし、古い住宅だと、一般的な横水栓(いわゆる普通の蛇口)が付いていることがあります。この場合は、「ニップル(水栓つぎて)」という部品を別途購入し、蛇口の先に取り付けてから給水ホースを接続する必要があります。ニップルはホームセンターなどで数百円から購入できますよ。

蛇口の形が合わないからといって無理に接続しようとすると、水漏れの大きな原因になりますので注意してくださいね。

防水パンなしでの設置方法

最近の住宅では、デザイン性の観点から防水パンを設置しないケースも増えています。「防水パンがないけど、洗濯機を置いても大丈夫?」と心配される方もいらっしゃいますね。

もちろん、防水パンがなくても洗濯機の設置は可能です。ただし、防水パンは万が一の水漏れの際に、床が水浸しになるのを防いでくれる受け皿の役割を果たしています。そのため、防水パンがない場合は、より一層、水漏れ対策を慎重に行う必要があります。

特に、排水ホースの接続は念入りに確認してください。ホースがしっかりと排水口に接続されているか、接続部分をビニールテープで補強するなど、二重三重のチェックをすると安心です。

また、床に直接置くのではなく、市販の「かさ上げ台」や「洗濯機置き台」を利用するのもおすすめです。洗濯機の下に空間ができるので、掃除がしやすくなるというメリットもありますよ。

自分で設置して失敗した例

私もお店でお客様から、ご自身で設置した際の失敗談を伺うことがあります。事前に失敗例を知っておくことで、同じミスを防ぐことができますよね。

いくつか代表的な例をご紹介します。

一番多いのは、やはり「水漏れ」です。給水ホースや排水ホースの接続が甘かった、というケースがほとんどです。試運転をしなかったために、初回の洗濯で床が水浸しになってしまった、というお話も聞きます。

次に多いのが、「激しい振動と騒音」です。これは、洗濯機が水平に設置できていないことが原因です。

また、ドラム式洗濯機で「輸送用ボルト」を外し忘れていた、というのもよくある失敗例です。

意外と見落としがちなのが、「搬入・設置スペース」の問題です。「洗濯機置き場には入るけど、廊下の角が曲がれなくて搬入できなかった」という悲しいケースもあります。購入前には、本体サイズだけでなく、搬入経路の幅もしっかり測っておくことが大切ですね。

これらの失敗例を参考に、慎重に作業を進めてください。

総括:自分で洗濯機を設置する全手順

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。