自宅で手軽においしいお米を楽しめる家庭用精米機。

とても便利ですが、

「家庭用精米機の寿命って実際のところどれくらいなの?」

「故障したらどうすればいい?」

「お手入れの洗う頻度は?」

「買ったのに、お米がおいしくない、白くならない…なんてことは?」

といったところが気になりますよね。

この記事では、家庭用精米機の寿命の目安から、長持ちさせるための使い方、故障かな?と思ったときのサイン、さらには選び方のポイントやおすすめランキング情報まで、気になる情報をぎゅっとまとめました。

この記事のポイント

- 家庭用精米機の寿命の目安

- 寿命が近いサインや故障のサイン

- 精米で失敗しないための注意点

- 長持ちさせる使い方とお手入れ方法

家庭用精米機の寿命は何年?目安と劣化サイン

クリーン家電ガイド・イメージ

クリーン家電ガイド・イメージ

ここでは、家庭用精米機が一般的にどのくらい使えるのか、そして寿命が近づくとどのようなサインが現れるのかについて、具体的な目安やチェックポイントを見ていきましょう。

大切な精米機を長く使うための参考にしてください。

平均的な寿命は?

家庭用精米機の寿命は、使用頻度やお手入れの状況、メーカーや機種によって大きく異なりますが、一般的には「製造から7年程度」が一つの目安とされています。これは、中古買取市場などで価値が付く期間の目安でもあります。

ただし、これはあくまで目安であり、大切に使えば10年以上使えるケースも少なくありません。一方で、使い方や環境によってはもっと短期間で寿命を迎えることもあります。

また、精米機本体だけでなく、精米かごや攪拌(かくはん)棒などの部品は消耗品です。例えば、毎日1回精米する場合、約2年での交換が推奨されているメーカーもあります。これらの部品が摩耗すると、精米がうまくできなかったり、ぬかの中に白米が多く混ざってしまったりする原因になります。

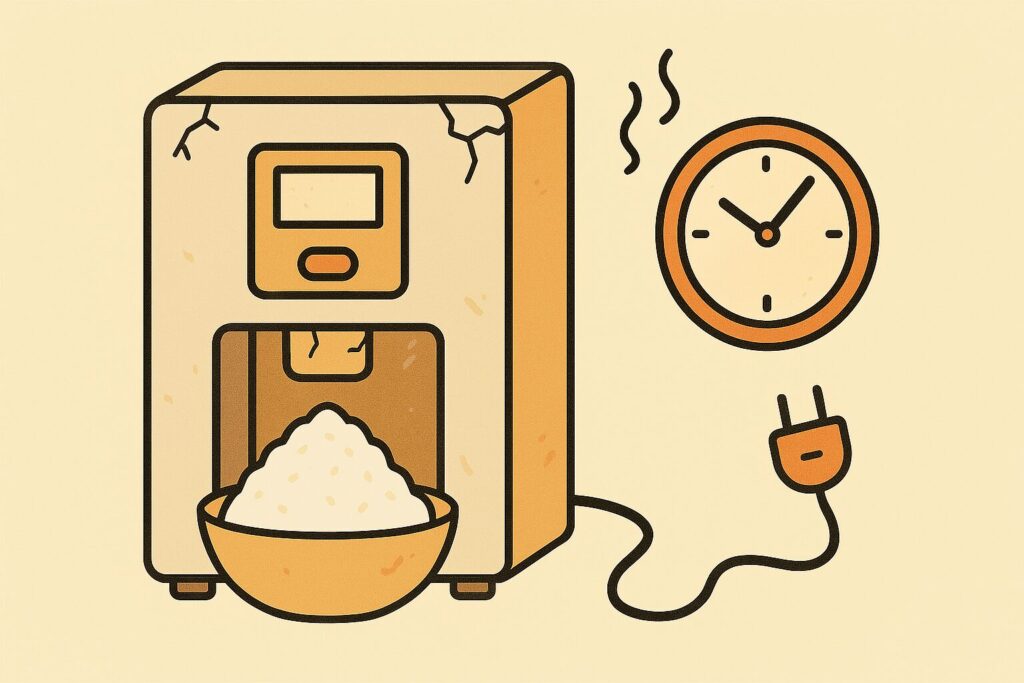

寿命が近いサインとは

精米機を長く使っていると、少しずつ劣化が進んできます。以下のようなサインが見られたら、寿命が近いか、何らかの不具合が起きている可能性があります。

家庭用精米機の寿命・故障サイン

家庭用精米機の寿命・故障サイン

🔊

異常な音・振動

以前より大きな音、ガタガタする異様な振動。

👃

異臭

焦げ臭い、モーターが焼けるようなにおい。

🌡️

異常な発熱

本体、電源コード、プラグが異常に熱い。

⏱️

精米性能の低下

うまく精米できない、時間がかかる、米が割れる、ぬかに白米が混ざる。

⚡

動作不良

電源が入らない、ボタンが効かない、途中で止まる。

🔧

外観の異常

本体にひび割れ、破損、部品のがたつきがある。

これらのサインに気づいたら、無理に使用を続けず、まずは取扱説明書を確認しましょう。

それでも解決しない場合は、メーカーのサポートセンターに相談するか、修理・買い替えを検討することをおすすめします。

お米が白くならない理由

家庭用精米機で精米したのに、期待したほどお米が白くならない、と感じることがあるかもしれません。これにはいくつかの理由が考えられます。

家庭用精米機の寿命・故障サイン

家庭用精米機の寿命・故障サイン

🔊

異常な音・振動

以前より大きな音、ガタガタする異様な振動。

👃

異臭

焦げ臭い、モーターが焼けるようなにおい。

🌡️

異常な発熱

本体、電源コード、プラグが異常に熱い。

⏱️

精米性能の低下

うまく精米できない、時間がかかる、米が割れる、ぬかに白米が混ざる。

⚡

動作不良

電源が入らない、ボタンが効かない、途中で止まる。

🔧

外観の異常

本体にひび割れ、破損、部品のがたつきがある。

市販の白米は精米工場で大型の機械を使って精米されており、家庭用とは精米方法が異なるため、白さに違いが出ることがあります。必ずしも「白くない=悪い」というわけではないことを理解しておきましょう。

精米後のお米がおいしくない原因

せっかく家庭用精米機で精米したのに、炊きあがったご飯が思ったほどおいしくない…と感じる場合、いくつかの原因が考えられます。

精米したお米がおいしくない原因

精米したお米がおいしくない?考えられる原因

🌡️

精米時の熱

精米時の摩擦熱でお米の温度が上がり、風味が損なわれることがあります。連続使用は避けましょう。

🌾

ぬかの取り残し

残ったぬかが酸化や雑味の原因に。精米後に軽くすすぐと改善することも(無洗米モード除く)。

🍚

精米ムラ

家庭用では精米が一定でない場合も。お米の種類や量に合わせて精米時間を調整してみましょう。

⏰

精米後の酸化

精米した直後から酸化は始まります。風味が落ちる前に、できるだけ早く炊飯するのがおすすめです。

⏲️

炊飯方法の問題

水加減や浸水時間が不適切だとおいしく炊けません。特に無洗米は水加減に注意が必要です。

精米機の性能だけでなく、精米後の扱いや炊飯方法も見直してみましょう。

家庭用のメリットとデメリット

家庭用精米機を導入する前に、メリットとデメリットをしっかり把握しておきましょう。

家庭用精米機のメリット・デメリット

メリット

🍚

いつでも精米したて

食べる直前に精米でき、酸化を抑え、風味豊かなご飯を楽しめます。

⚙️

好みの精米度に調整

白米から分づき米、胚芽米まで、健康や好みに合わせて選べます。

🛍️

新鮮なぬかが手に入る

ぬか漬け、料理、掃除、美容など、栄養豊富なぬかを活用できます。

🏠

コイン精米所に行く手間なし

重い玄米を運んだり、精米所まで往復したりする時間と労力が不要に。

デメリット

💰

導入コストがかかる

数千円〜数万円の初期費用が必要。コイン精米より導入時の負担大。

🔊

精米時の音が大きい

機種によっては動作音が気になることも。集合住宅や夜間は注意が必要。

📏

設置スペースが必要

キッチンなどに置く場所を確保する必要があります。サイズ確認は必須。

🧽

お手入れが必要

ぬかを放置するとカビや虫の原因に。定期的な掃除が欠かせません。

これらのメリット・デメリットを比較検討し、ご自身のライフスタイルに合っているか判断することが大切です。

家庭用精米機の寿命を延ばす選び方と注意点

クリーン家電ガイド・イメージ

クリーン家電ガイド・イメージ

精米機をできるだけ長く、そして快適に使い続けるためには、購入時の選び方や日々の使い方にもちょっとしたコツがあります。

故障を防ぎ、毎日おいしいお米を楽しむための注意点やお手入れ方法、さらにはおすすめ機種の選び方などを詳しく解説していきます。

主な故障原因と対処法

家庭用精米機が故障する主な原因と、その対処法を知っておくことで、いざという時に慌てず対応でき、寿命を延ばすことにも繋がります。

家庭用精米機の主な故障原因と対処法

家庭用精米機の主な故障原因と対処法

🌾

ぬかの詰まり

精米部にぬかが溜まると負荷がかかり性能低下の原因に。

対処法:定期的なお手入れが必須。こまめにぬかを取り除き清掃する。

⚠️

異物の混入

玄米に混ざった小石などが内部部品を傷つけることがあります。

対処法:精米前に玄米を確認し、異物があれば取り除く。

💧

湿気たお米の使用

水分が多いと粘りが固まりやすく、詰まりや故障の原因に。

対処法:玄米は湿気を避け保管。湿気ている場合は乾燥させ、低温保存米は常温に戻す。

🐛

虫の発生

ぬかを放置すると虫が発生し、内部に入り込み故障の原因に。

対処法:使用後は毎回ぬかを除去。定期清掃、特に夏場は注意。長期保管時は清掃・乾燥。

🔧

モーター・センサーの不具合

経年劣化やぬかの侵入などで、部品が故障することがあります。

対処法:異音・異臭・動作不良があれば使用中止し、メーカーに相談する。

故障かな?と思ったら、まずは取扱説明書を確認し、それでも解決しない場合は、無理せずメーカーのサポートに連絡することが大切です。

寿命を縮めるNGな使い方

便利な家庭用精米機ですが、使い方を間違えると故障の原因となり、寿命を縮めてしまう可能性があります。以下のような使い方は避けましょう。

家庭用精米機の寿命を縮めるNGな使い方

要注意!家庭用精米機の寿命を縮めるNGな使い方

📦

容量オーバー

規定量を超えてお米を入れるとモーターに過負荷がかかります。

🔥

連続使用による過熱

長時間使うとモーターが過熱し故障の原因に。適度に休ませましょう。

❌

対応外の穀物の精米

白米・玄米以外(もち米、雑穀等)の精米は故障の原因になります。

📱

不安定な場所での使用

ぐらつく台やじゅうたんの上はNG。振動で落下や過負荷の危険も。

🚫

吸排気口をふさぐ

壁際や布などで吸排気口をふさぐと内部に熱がこもり危険です。

💧

濡れた手での操作

電源プラグの抜き差しなどを濡れた手で行うのは感電・ショートの危険あり。

🔒

不適切なお手入れ

本体の丸洗いやぬかけ、シンナー等の使用はNG。故障の原因に。

⚠️

異物が入ったままの使用

小石などが混入したまま精米すると内部を損傷させる可能性があります。

取扱説明書をよく読み、正しい使い方を心がけることが、精米機を長持ちさせる一番の秘訣です。

洗う頻度と手入れについて

家庭用精米機を清潔に保ち、長く快適に使うためには、適切なお手入れが欠かせません。洗う頻度やお手入れの方法について解説します。

精米機のお手入れ頻度と基本手順

お手入れの頻度目安

📅

毎日使う場合

3日〜7日に一度が目安(機種による)。ぬか詰まりや故障防止に。

🔍

使用頻度が少ない場合

使ったときにお手入れするのが理想。ぬか残りによる臭いやカビ防止。

☀️

夏場

虫が発生しやすいため、使用ごとのお手入れがおすすめです。

お手入れの基本手順

1

🔌

電源プラグを抜く

安全のため、お手入れ前にはコンセントから抜きましょう。

2

🔧

部品を取り外す

精米かご、ぬか受け、羽根、ふた等、外せる部品を説明書に従い外します。

3

🌾

ぬかを取り除く

各部品や本体内部のぬかを、付属ブラシや乾いた布で丁寧に落とします。

4

💧

水洗いできる部品を洗う

説明書で確認し、水洗いOKな部品を洗浄。中性洗剤・スポンジ使用可。食洗機NGなし。

5

💻

しっかり乾燥させる

洗った部品は水気をよく切り、完全に乾かします。カビや故障防止。

6

✨

本体を拭く

本体は水洗い不可。固く絞った布で外側や内側の汚れを拭き取ります。

7

✅

部品を元に戻す

すべての部品が完全に乾いたら、説明書に従い正しく組み立てます。

少し手間に感じるかもしれませんが、こまめなお手入れが、精米機を長持ちさせ、いつでもおいしいお米を食べるためのポイントです。

家庭用精米機おすすめランキング情報

どの家庭用精米機を選べば良いか迷ってしまう方のために、人気のメーカーや選び方のポイントについてご紹介します。

ただし、ランキングは常に変動するため、ここでは一般的な情報として参考にしてください。

家庭用精米機の選び方と人気メーカー比較

選ぶ際の6つのポイント

👥

容量

一度に精米したい量(家族構成など)で選ぶ。1~5合が一般的。大家族向け1升タイプも。

⚙️

精米方式

かくはん式・圧力式・対流式など。精米時間、音、お米への負担が異なります。

ℹ️

精米モード

白米、分づき米、胚芽米、無洗米など、どこまでこだわるかで選択。古米リフレッシュ機能も。

🧽

お手入れのしやすさ

部品が簡単に外せて洗いやすいか、構造がシンプルか、なども重要なチェックポイント。

🔇

静音性

音が気になる場合は静音設計モデルや、比較的静かと言われる圧力式などを検討。

📏

サイズ

キッチンの設置スペースに収まるか、事前にしっかり確認しましょう。

人気メーカーの特徴ピックアップ

🏢

山本電気 (YAMAMOTO)

「匠味米」が有名。多彩なモード、スピード調整、デザイン性が特徴。

🏢

タイガー魔法瓶 (TIGER)

DCモーター「変速かくはん式」でお米に優しい。「やわらか玄米」コースも。

🏢

象印マホービン (ZOJIRUSHI)

圧力循環式で優しく精米。比較的静音性が高いと言われる。大容量タイプも。

🏢

アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)

多銘柄対応モードが人気。比較的リーズナブルで初心者にもおすすめ。

🏢

ツインバード (TWINBIRD)

コンパクトモデルが多く省スペース。「精米御膳」シリーズ。お手入れも考慮。

🏢

エムケー精工 (MKseiko)

「ライスロン」シリーズなど、シンプルで使いやすいモデルを展開。

注目モデルランキング例(1位~5位)

- 道場六三郎氏監修、多彩なモード

- スピード調整機能で好みの仕上がりに

- 「みがき米」機能で古米も風味UP

- デザイン性が高い

- DCモーター変速かくはん式でお米に優しい

- 「やわらか玄米」コース搭載

- 無洗米コースあり

- ぬかボックス一体型でお手入れ考慮

- 圧力循環式で優しく精米

- 大容量の1升タイプ

- 「白米フレッシュ」コースで白米みがき

- お手入れ用ブラシ付き

- 40銘柄のお米に対応した精米モード

- かくはん式

- 比較的リーズナブルな価格帯

- 操作がシンプルで分かりやすい

- コンパクト設計で省スペース

- かくはん式

- 胚芽モード搭載モデルあり

- お手入れしやすい構造

※このランキングは、Web検索で見られる人気や特徴を基にした一例であり、客観的な性能順位を示すものではありません。最新情報やご自身の重視するポイントに合わせてご検討ください。モデル名や特徴、容量は代表的なものであり、変更される場合があります。

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

総括:家庭用精米機の寿命

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。

- 家庭用精米機の寿命目安は製造から7年程度だが、使い方次第で変わる

- 消耗部品(精米かご等)は定期的な交換が必要な場合がある

- 異音、異臭、発熱、性能低下は寿命や故障のサインである

- 動作不良や外観の破損も注意が必要なサインである

- お米が白くならないのは精米方式や設定、お米の状態が原因のことがある

- 精米時の熱やぬか残り、酸化、炊飯方法が味に影響することがある

- 家庭用精米機のメリットは鮮度、精米度調整、ぬか活用、手間の削減である

- デメリットは初期費用、動作音、設置場所、手入れの必要性である

- 主な故障原因はぬか詰まり、異物混入、湿気、虫、部品の劣化である

- 故障を防ぐには定期的な清掃と正しい保管が重要である

- 容量オーバー、連続使用、非対応穀物の精米はNGである

- 不安定な場所での使用や吸排気口をふさぐのも避けるべきである

- お手入れ頻度は使用状況によるが、数日に一度または使用ごとが目安である

- 手入れは部品を取り外し、ぬかを除去し、水洗い可能な部品を洗浄・乾燥させる

- 本体の丸洗いは厳禁である

- 機種選びは容量、精米方式、モード、手入れ、静音性、サイズを考慮する

- 人気メーカーには山本電気、タイガー、象印、アイリスオーヤマ等がある

- 取扱説明書をよく読み、正しい使い方と手入れを実践することが長持ちの秘訣である