エアコンを新しく購入しようと考えているとき、どの畳数を選べばよいのか迷ってしまいますよね。「6畳の部屋だから6畳用でいいのかな?」と単純に考えがちですが、実はこの選び方こそが失敗や後悔の原因になってしまうことがあるんです。

私も家電量販店で働いていて、お客様から「買い替えたばかりなのに全然効かない」「電気代が予想以上に高くて困っている」といったご相談をいただくことが少なくありません。そのほとんどが、畳数選びの段階でのミスが原因でした。

エアコンのカタログに書かれている畳数表示は、実は現在の住宅事情にそぐわない古い基準で決められています。そのため、表示通りに選んでしまうと、オーバースペックによる電気代の無駄遣いや、アンダースペックによる能力不足が起こってしまうのです。

そして、特に避けるべき畳数があることをご存知でしょうか?

コストパフォーマンスが悪い畳数を選んでしまうと、同じような性能なのに価格だけが高くなってしまいます。逆に、効率的な畳数を知っていれば、お得で快適なエアコン選びができるようになります。

この記事では、エアコン選びで買ってはいけない畳数と、失敗しない選び方のコツについて詳しくお伝えします。2025年最新モデルの情報も含めて、あなたの住環境に最適なエアコンを見つけるお手伝いをします。

エアコンで買ってはいけない畳数とは

エアコンの畳数選びには、意外と知られていない落とし穴があります。カタログ通りに選んでしまうと、実は損をしてしまうケースが多いんです。

ここでは、エアコン選びの基本から適正サイズの見極め方まで、順を追って解説していきます。まずは、なぜ畳数表示だけでは判断できないのか、その理由から見ていきましょう。

エアコンは何畳用を買うべき?

エアコン選びで最も多い悩みが「何畳用を選べばいいのか」という疑問です。実は、エアコンのカタログに書かれている畳数表示は、現在の住宅事情にそぐわない古い基準で決められているんです。

1964年に制定された畳数表示の基準は、無断熱の木造平屋住宅を想定して作られました。現在の高気密高断熱住宅とは全く条件が異なります。そのため、カタログ通りの畳数で選んでしまうと、多くの場合でオーバースペックになってしまいます。

現代の住宅性能を考えると、畳数表示の4〜5倍の広さまで対応できるケースも珍しくありません。例えば、6畳用として販売されているエアコンでも、実際には30畳程度の空間まで十分に冷暖房できる能力を持っていることがあります。

では、どの畳数を選べばよいのでしょうか。専門家の間では「6畳・10畳・14畳」の3つから選ぶことが推奨されています。なぜなら、エアコンの暖房最大能力を詳しく調べてみると、実質的にこの3つのランクしか存在しないからです。

8畳用と表示されているエアコンでも、実際の最大能力は6畳用とほとんど変わりません。同様に、12畳用も10畳用と大きな差がないのが実情です。つまり、中間的な畳数表示の商品は、コストパフォーマンスが悪いということになります。

迷った場合には「14畳用の200V」を選ぶという選択肢もあります。多くの住宅で、この組み合わせが最も効率的に働くからです。ただし、これは一般的な目安であり、住宅の断熱性能や部屋の使用状況によって最適解は変わります。

畳数が合ってないとどうなる?

(大きすぎる)

- 電気代が無駄にかかる(年間数万円の差)

- 頻繁なオン・オフで室温が不安定

- 除湿過多で肌・のどの乾燥

- 冷えすぎ・暖まりすぎで不快

- 暖房時の燃費効率が大幅悪化

(小さすぎる)

- 設定温度に到達できない

- 常時フル稼働で機器寿命短縮

- 室外機の運転音が大きくなる

- 部屋の中で温度ムラが発生

- 最大出力継続で電気代が高額

エアコンの畳数が部屋に合っていないと、さまざまな問題が発生します。主に、オーバースペックとアンダースペックの2つのパターンに分けて考える必要があります。

オーバースペックの場合、つまり部屋よりも大きすぎるエアコンを設置してしまうと、電気代が無駄にかかってしまいます。車でたとえると、渋滞している道路で大型車を運転しているような状態です。暖房時の燃費効率が大幅に下がり、ランニングコストが高くつきます。

また、冷房時にも問題が生じます。設定温度に達するまでの時間が短すぎて、頻繁にオン・オフを繰り返すようになります。この細かい運転の切り替えによって、室温や湿度が安定せず、快適性が損なわれることがあります。

一方、アンダースペックの場合は、エアコンがフル稼働を続けることになります。設定温度になかなか到達できず、常に最大出力で運転し続けるため、電気代が高くなるだけでなく、機器の寿命も縮んでしまいます。

特に問題となるのは、吹き抜けのある部屋です。天井が高いと空気の容積が増えるため、実際の畳数よりもワンランク上のエアコンが必要になります。カタログの畳数表示だけで判断すると、明らかに能力不足になってしまいます。

畳数が合っていない場合の症状として、「なかなか涼しくならない」「暖房が効かない」「電気代が予想以上に高い」「エアコンの音がうるさい」といったものが挙げられます。これらの症状が現れたら、エアコンの能力と部屋の条件を見直してみることをおすすめします。

大きめを買うのはアリ?

家電量販店でよく聞かれる質問の一つが「大きめのエアコンを買った方がいいのか」というものです。私も以前に、他店の販売員さんから「ワンサイズ上がおすすめ」とアドバイスされたことがありますが、実際のところどうなのでしょうか?

- 猛暑日・極寒日でも十分な能力を発揮

- 設定温度到達までの時間短縮

- 将来の間取り変更に対応可能

- 来客時の人数増加にも余裕

- 年間電気代が数万円増加の可能性

- 頻繁なオン・オフで室温不安定

- 除湿過多による肌・のど乾燥

- 本体価格が大幅に高額

大きめのエアコンを購入することには、メリットとデメリットの両方があります。メリットとしては、真夏の猛暑日や真冬の極寒日でも十分な冷暖房能力を発揮できることが挙げられます。また、設定温度に早く到達できるため、快適になるまでの時間が短縮されます。

しかし、デメリットの方が深刻な問題を引き起こす可能性があります。先ほどもお伝えしたとおり、オーバースペックのエアコンは電気代が無駄にかかってしまいます。特に暖房時の効率悪化は顕著で、年間の電気代が数万円も高くなることがあります。

冷房時にも課題があります。大きすぎるエアコンは除湿能力も高いため、部屋が冷えすぎる前に湿度だけが下がりすぎてしまうことがあります。その結果、肌やのどの乾燥を感じやすくなったり、快適性が損なわれたりします。

ただし、以下の条件に当てはまる場合は、大きめのエアコンを選ぶことが有効です。南向きの部屋で日射が強い場合は、実際の畳数プラス2畳程度の能力が必要になります。キッチンが併設された部屋では、調理時の熱負荷を考慮してプラス4畳程度が目安となります。

寒冷地にお住まいの場合も、大きめの選択が推奨されます。外気温がマイナス25度でも運転できる寒冷地仕様のエアコンを選ぶか、通常のエアコンでも畳数以上の暖房出力を持つモデルを検討した方がよいでしょう。

最近のエアコンには、運転を最適化するAI機能や省エネ制御が搭載されているモデルも増えています。これらの機能があれば、多少大きめのエアコンでも効率的に運転してくれるため、以前ほど神経質になる必要はないかもしれません。

適正サイズの計算方法

- 住宅性能: HEAT20 G2グレード

- UA値: 0.46

- 対象面積: 20畳リビング

- 外気温: 冬の最低気温

- 住宅性能: 無断熱住宅

- UA値: 約3.66

- 対象面積: 20畳リビング

- 外気温: 冬の最低気温

エアコンの適正サイズを正確に知るためには、畳数表示だけに頼らず、計算による方法が最も確実です。いくつかの手法がありますので、一つずつ見ていきましょう。

最も簡単なのは、中央電力研究所が提供している「エアコン選定ツール」を使用する方法です。住んでいる地域、建物の階数、部屋の向き、広さなどの質問に答えるだけで、「4.0kWの機種がおすすめです」といった具体的な能力が表示されます。インターネットで無料で利用できるため、手軽に試せます。

より詳細な計算を行いたい場合は、以下の4つの要素を把握する必要があります。「UA値(外皮平均熱貫流率)」「C値(相当隙間面積)」「室内設定温度」「室外最低気温」です。これらの数値が分かれば、専用の早見表を使って必要な能力を算出できます。

具体的な計算式は「必要暖房能力(W)=面積×Q値×(24℃-冬の外気最低温度)」となります。ただし、この計算は暖房基準で行います。なぜなら、冬の方が屋内外の気温差が大きくなり、より多くのパワーが必要になるためです。

例えば、UA値0.46のHEAT20 G2グレードの住宅では、20畳のリビングに必要な暖房能力は約1,265Wと計算されます。この場合、6畳用エアコン1台で十分対応できることになります。一方、無断熱住宅では同じ20畳でも8,127Wが必要となり、20畳以上対応のエアコンが必要です。

計算が複雑で分からない場合は、「1階リビングに14畳200V」という選択肢を覚えておくとよいでしょう。多くの住宅で、この組み合わせが効率的に働くからです。200Vにすることで、同じ畳数表示でもAPF(通年エネルギー消費効率)が向上し、省エネ効果が期待できます。

計算による方法のメリットは、住宅の実際の性能に基づいて適正サイズを決められることです。デメリットとしては、住宅の詳細なデータが必要で、一般の方には少し敷居が高いことが挙げられます。

マンションでの畳数計算

マンションでエアコンを選ぶ際は、戸建て住宅とは異なる条件を考慮する必要があります。特に、建物構造による違いを正しく理解することが大切です。

エアコンのカタログに「6〜8畳用」と表示されている場合、6畳は木造住宅、8畳は鉄筋コンクリート住宅での目安を表しています。マンションの多くは鉄筋コンクリート造のため、大きい方の数字を参考にできます。つまり、6畳の部屋であれば6畳用エアコンで十分ということになります。

ただし、マンションでも注意すべき点があります。角部屋の場合は、隣接する住戸が少ないため熱の影響を受けやすくなります。特に南向きや西向きの角部屋では、日射による熱負荷が大きいため、実際の畳数よりもワンランク上のエアコンを検討した方がよいでしょう。

最上階の部屋も同様です。屋根からの熱の影響を直接受けるため、夏場の冷房負荷が増加します。断熱性能が十分でない古いマンションでは、この影響が顕著に現れることがあります。

一方、中間階の住戸で四方を他の住戸に囲まれている部屋は、最も有利な条件と言えます。隣接住戸からの断熱効果により、外気温の影響を受けにくく、エアコンの負荷も軽減されます。このような部屋では、畳数表示よりも小さなエアコンでも十分な場合があります。

マンションでは、共用部分の制約も考慮する必要があります。室外機の設置場所やサイズに制限がある場合は、対応する室内機の能力も限定されます。また、電気容量の上限により、大型のエアコンが設置できないこともあります。

新築マンションの場合は、建物全体の断熱性能が高いため、カタログの畳数表示よりも小さなエアコンで済むことが多いです。逆に、築年数の古いマンションでは、断熱性能の低さを補うために、やや大きめのエアコンが必要になる傾向があります。

マンション特有の条件として、24時間換気システムの存在も挙げられます。常時外気を取り入れているため、その分の熱負荷も考慮してエアコンを選ぶ必要があります。ただし、最近の高性能な換気システムでは熱交換器が付いているため、この影響は最小限に抑えられています。

エアコンで買ってはいけない畳数から見る注意点

ここからは、畳数選びで特に注意が必要なパターンをご紹介します。

実際の能力と価格のバランスを考えると、避けた方がよい畳数があることが分かります。具体的な畳数を挙げながら、それぞれの問題点と対策について詳しく見ていきましょう。

6畳用エアコンは何畳まで使える?

- HEAT20 G2グレード住宅なら20〜30畳対応

- 無断熱住宅では表示通り約6畳が限界

- 最大能力基準で判断することが重要

- 冷房はリミッターで能力制限される

- 南向き・日射強い部屋では能力不足の可能性

- 猛暑日は設定温度到達困難なケースあり

6畳用エアコンの実際の能力について詳しく見てみましょう。カタログ上では6畳となっていますが、現代の住宅性能を考えると、はるかに広い空間まで対応できる可能性があります。

高気密高断熱住宅では、6畳用エアコンでも30畳程度まで冷暖房できるケースがあります。これは先ほどもお伝えしたように、1964年の基準と現在の住宅性能の差によるものです。断熱性能が向上し、気密性も高くなっているため、少ない能力でも効率的に室温をコントロールできるようになりました。

具体的な数値で見ると、6畳用エアコンの暖房能力は定格で約2.5kW、最大で約3.4kW程度です。この最大能力を基準に考えると、断熱性能の高い住宅では20〜30畳のリビングでも十分に暖房できる計算になります。

ただし、冷房については注意が必要です。エアコンの冷房にはリミッターが設けられており、暖房ほど能力の余裕はありません。そのため、冷房負荷の大きい南向きの部屋や、日射の影響を受けやすい部屋では、6畳用では不足する可能性があります。

6畳用エアコンを広い部屋で使用する場合のメリットは、初期費用を抑えられることです。スタンダードモデルなら3〜5万円、ハイグレードモデルでも6〜15万円程度で購入できます。また、消費電力も抑えられるため、電気代の節約にもつながります。

一方、デメリットとしては、能力不足による問題が挙げられます。真夏の猛暑日や真冬の寒波時には、設定温度に到達できない可能性があります。また、広い空間を冷暖房するため、温度のムラが生じやすくなることもあります。

6畳用エアコンを効果的に使うためには、サーキュレーターや扇風機との併用がおすすめです。空気を循環させることで、温度のムラを解消し、エアコンの効率を高めることができます。また、断熱対策も重要で、窓の遮熱フィルムやカーテンの工夫により、冷暖房効果を高められます。

住宅の性能によって6畳用エアコンの使用可能範囲は大きく変わります。高性能住宅では30畳まで対応できる一方、断熱性能の低い住宅では表示通り6畳程度が限界となることもあります。

14畳と18畳は変わらない?

エアコンの能力を詳しく調べてみると、14畳用と18畳用の間には思っているほど大きな差がないことが分かります。これは、エアコンの内部構造と制御方式に関係しています。

暖房の最大能力で比較すると、14畳用も18畳用もほぼ同じランクに分類されます。定格能力では違いがあるものの、最大出力時の能力にはそれほど大きな差がありません。つまり、真冬の極寒時など、最大能力が必要な場面では、両者の性能はほとんど変わらないということです。

冷房についても似たような傾向があります。リミッターの関係で、畳数表示ほどの能力差は実際にはありません。特に、最新のインバーター制御技術により、必要な分だけ能力を調整できるため、畳数の違いによる実用上の差は小さくなっています。

価格面では、14畳用と18畳用で大きな開きがあります。同じメーカーの同じシリーズでも、18畳用は14畳用の1.5〜2倍の価格になることが珍しくありません。能力的にはそれほど変わらないのに、価格だけが大幅に高くなっているのが実情です。

このような状況を踏まえると、コストパフォーマンスを重視するなら14畳用を選ぶのが賢明です。万が一能力不足を感じても、先ほどもお伝えしたとおり、サーキュレーターなどの補助機器で対応できる場合が多いからです。

ただし、例外的なケースもあります。非常に広いリビングダイニングや、吹き抜けのある空間、寒冷地での使用などでは、18畳用以上の能力が必要になることがあります。また、来客時など、一時的に多くの人が集まる部屋では、人体からの発熱を考慮して大きめの能力が有効です。

メーカーによっては、14畳用と18畳用で搭載されている機能に差を設けている場合もあります。上位機種にのみ付属する自動掃除機能や高度なセンサー技術などは、畳数の違いとは別の価値として考慮する必要があります。

省エネ性能の観点では、14畳用の方がAPF(通年エネルギー消費効率)が高い傾向にあります。これは、小さい容量の方が部分負荷時の効率が良いためです。年間を通して考えると、14畳用の方が電気代を抑えられる可能性が高いと言えるでしょう。

効率の悪い畳数

エアコン選びにおいて、特に避けた方がよい畳数があります。これらは、コストパフォーマンスや効率の面で不利になることが多いため、注意が必要です。

最も効率が悪いとされるのは、8畳用と12畳用です。8畳用は6畳用とほぼ同じ最大能力なのに価格が高く、12畳用は10畳用や14畳用と比べて中途半端な位置にあります。これらの畳数を選ぶくらいなら、6畳・10畳・14畳のいずれかを選んだ方が経済的です。

16畳用や20畳用も、効率面で問題があります。14畳用と26畳用の間に位置する機種ですが、実際の能力差はそれほど大きくありません。価格だけが高くなっているため、コストパフォーマンスが悪いと言えます。

22畳用や24畳用といった、さらに細かく刻まれた畳数表示も要注意です。メーカーが商品ラインナップを充実させるために設定している場合が多く、実用上の意味は薄いことがあります。

効率の悪い畳数を選んでしまうと、どのような問題が生じるでしょうか。まず、初期費用が無駄に高くなります。同じような能力なのに、畳数表示が違うだけで数万円も価格差があることは珍しくありません。

また、部分負荷時の効率も悪化します。エアコンは設定温度に到達した後、軽い負荷で運転を続けますが、中途半端な畳数の機種は、この部分負荷時の制御が最適化されていないことがあります。その結果、年間を通した電気代が高くなってしまいます。

修理やメンテナンスの面でも不利です。売れ筋でない畳数の機種は、部品の在庫が少なかったり、修理対応が遅れたりすることがあります。長期間使用することを考えると、メジャーな畳数を選んだ方が安心です。

効率的な畳数選びのコツは、やはり6畳・10畳・14畳の3つに絞ることです。これらの畳数は、エアコンの基本的な能力ランクに対応しており、最もコストパフォーマンスが高くなります。

例外として、26畳用以上の大容量機種は別格です。これらは業務用に近い性能を持っており、一般住宅ではほとんど使用されません。もし本当にこれほどの能力が必要な場合は、複数台設置やマルチエアコンの検討をおすすめします。

省エネ重視なら6畳用、バランス重視なら10畳用、パワー重視なら14畳用という選び方が基本です。この3つ以外の畳数は、特別な理由がない限り避けた方がよいかもしれませんね。

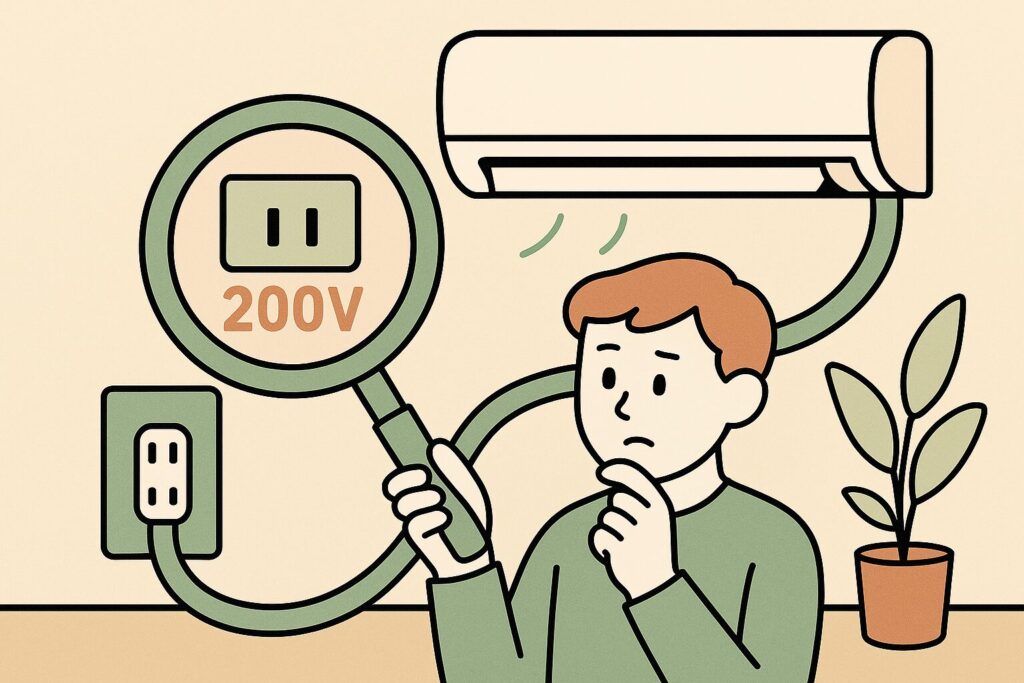

14畳を選ぶときはボルト数に注意

14畳用エアコンを選ぶ際に見落としがちなのが、ボルト数の違いです。同じ14畳用でも、100Vと200Vでは性能や効率が大きく異なります。

100Vの14畳用エアコンは、家庭用コンセントで使用できる手軽さがメリットです。しかし、電圧が低いため、同じ能力を出すのにより多くの電流が必要になります。その結果、配線への負担が大きくなり、電圧降下による能力低下が起こりやすくなります。

一方、200Vの14畳用エアコンは、専用の電源工事が必要ですが、効率面で大きなメリットがあります。APF(通年エネルギー消費効率)が100V機種よりも高く、年間の電気代を抑えることができます。また、モーターの回転もスムーズで、静音性にも優れています。

具体的な効率の違いを見てみましょう。同じメーカーの同じシリーズで比較すると、200V機種のAPFは100V機種よりも0.2〜0.5程度高い値を示します。これは年間電気代で言うと、数千円から1万円程度の差になることがあります。

200V電源の工事費用は、一般的に2〜5万円程度です。この初期費用を考慮しても、数年間の使用で電気代の差により回収できる計算になります。長期的に見れば、200V機種の方が経済的と言えるでしょう。

ただし、200V機種にもデメリットがあります。専用の電源工事が必要なため、設置までに時間がかかることがあります。また、古い住宅では電気配線の容量不足により、工事が困難な場合もあります。

賃貸住宅にお住まいの場合は、大家さんの許可が必要になることもあります。退去時の原状回復についても、事前に確認しておく必要があります。このような制約があるため、100V機種を選ばざるを得ないケースもあります。

性能面では、200V機種の方が安定した運転ができます。電圧が高いため、コンプレッサーの制御がより精密になり、温度や湿度の変動が少なくなります。快適性を重視するなら200V機種がおすすめです。

14畳用エアコンを検討している場合は、まず200V電源の工事が可能かどうか確認することから始めましょう。工事が可能であれば、迷わず200V機種を選ぶことをおすすめします。初期費用は高くなりますが、長期的なメリットは十分に大きいからです。

最新の2025年モデルでは、ダイキンのうるさらXやパナソニックのエオリアXシリーズなど、14畳用200V機種に最新の省エネ技術が搭載されています。これらの機種では、従来よりもさらに効率が向上しており、200V選択のメリットがより大きくなっています。

畳数違いで起こるトラブル

エアコンの畳数選びを間違えると、さまざまなトラブルが発生します。実際に家電量販店で接客していると、このようなトラブルの相談を受けることが少なくありません。

-

思ったように効かない猛暑日に設定温度28℃に到達せずフル稼働継続

-

室外機の騒音問題常時フル稼働で夜間の運転音が近所迷惑に

-

機器寿命の短縮10年使用予定が5〜6年で修理が必要

-

温度ムラの発生エアコン近くと遠い場所で5℃以上の差

-

水漏れトラブル負荷過多で吹き出し口から水が飛び出す

-

電気代が高額予想の2〜3倍の請求で買い替え検討が必要

-

すぐに冷えすぎる温度調整がうまくいかず快適性が損なわれる

-

湿度トラブル除湿過多で肌・のど乾燥、静電気発生

-

頻繁なオン・オフ起動音が気になり室温が不安定

最も多いのは「思ったように効かない」というトラブルです。特に、畳数表示を鵜呑みにして小さすぎるエアコンを選んでしまった場合に発生します。真夏の猛暑日に設定温度の28℃になかなか下がらず、エアコンがフル稼働を続けてしまいます。

逆に、大きすぎるエアコンを選んだ場合は「電気代が高い」「すぐに冷えすぎる」といった問題が起こります。設定温度に早く到達するものの、その後の細かい温度調整がうまくいかず、快適性が損なわれることがあります。

湿度に関するトラブルも深刻です。能力の大きすぎるエアコンは除湿能力も高いため、部屋が冷える前に湿度だけが下がってしまいます。その結果、肌やのどの乾燥を感じたり、静電気が発生しやすくなったりします。

音の問題も見逃せません。能力不足のエアコンは常にフル稼働するため、室外機の音が大きくなります。特に夜間の運転音は、ご近所への迷惑にもなりかねません。一方、大きすぎるエアコンは頻繁にオン・オフを繰り返すため、起動音が気になることがあります。

電気代のトラブルでは、予想の2〜3倍の請求が来て驚かれる方もいらっしゃいます。能力不足で常時フル稼働している場合や、オーバースペックで効率が悪化している場合に発生します。このようなケースでは、エアコンの買い替えを検討した方がよいこともあります。

機器の寿命に関するトラブルも無視できません。能力不足のエアコンは、コンプレッサーに過度な負担がかかり続けるため、通常よりも早く故障してしまうことがあります。10年以上使えるはずが、5〜6年で修理が必要になることもあります。

温度のムラも深刻な問題です。能力不足の場合、エアコン近くは涼しいが遠い場所は暑いままという状況が発生します。リビングダイニングのような広い空間では、場所によって5℃以上の温度差が生じることもあります。

最後に、アンダースペックのモデルを選んでしまうと、エアコンに負荷がかかりすぎて吹き出し口から水がバシャバシャと飛び出してくることもあります。

これらのトラブルを防ぐためには、事前の計算や専門家への相談が欠かせません。住宅の断熱性能や部屋の使用状況を正しく把握し、適切な畳数を選ぶことが大切です。

万が一トラブルが発生してしまった場合は、まず設定温度や風量を見直してみましょう。それでも改善しない場合は、サーキュレーターの追加や断熱対策の検討をおすすめします。根本的な解決が必要な場合は、エアコンの買い替えも視野に入れる必要があります。

総括:エアコンで買ってはいけない畳数

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。