毎日のキッチン作業で避けて通れない生ゴミの処理に、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

特に暑い季節になると臭いや虫の発生が気になり、ゴミの日まで冷凍庫に保管するなんて方法を取っている家庭もあるかもしれません。

そんな生ゴミの悩みを一気に解決してくれる可能性があるのが、電気式の生ゴミ処理機です。

最近では様々なメーカーから多種多様な製品が登場し、家電量販店でも注目度が高まっています。

ただし、導入を検討する際には単純にメリットだけでなく、電気代などのランニングコストやデメリットもしっかりと把握しておく必要があります。

また、電気を使わないタイプとの違いや、どのような製品がおすすめなのかという点も気になるところです。

本記事では、電気式生ゴミ処理機の基本的な仕組みから選び方のポイント、実際の使用にかかるコストまで、購入前に知っておきたい情報を幅広くご紹介します。

あなたのライフスタイルに最適な一台を見つけるための参考にしていただければと思います。

電気式生ゴミ処理機の基礎知識

キッチンでの悩みの種になりがちな生ゴミ。その処理をぐっと楽にしてくれるのが電気式生ゴミ処理機です。

ここでは、まず「電気式生ゴミ処理機って一体どんなもの?」という基本的な疑問から、その種類や仕組み、そして導入するメリット・デメリットまで、購入を検討する上で知っておきたい基礎知識をわかりやすくご紹介します。

電気式生ゴミ処理機とは?

電気式生ゴミ処理機は、その名の通り、電気の力を使って生ゴミを処理する家電製品です。

主な目的は、生ゴミの量を減らし、臭いや雑菌の繁殖を抑えること。

キッチンで出る野菜くずや食べ残しなどを投入すると、機械が自動で処理してくれます。処理された生ゴミは、カラカラに乾燥したり、細かく分解されたりするため、ゴミ出しの際の重量やかさを大幅に削減できるのが大きな魅力です。

また、処理後の生ゴミを肥料として再利用できるタイプもあり、環境に配慮した生活を目指す方にも注目されています。

種類と仕組み

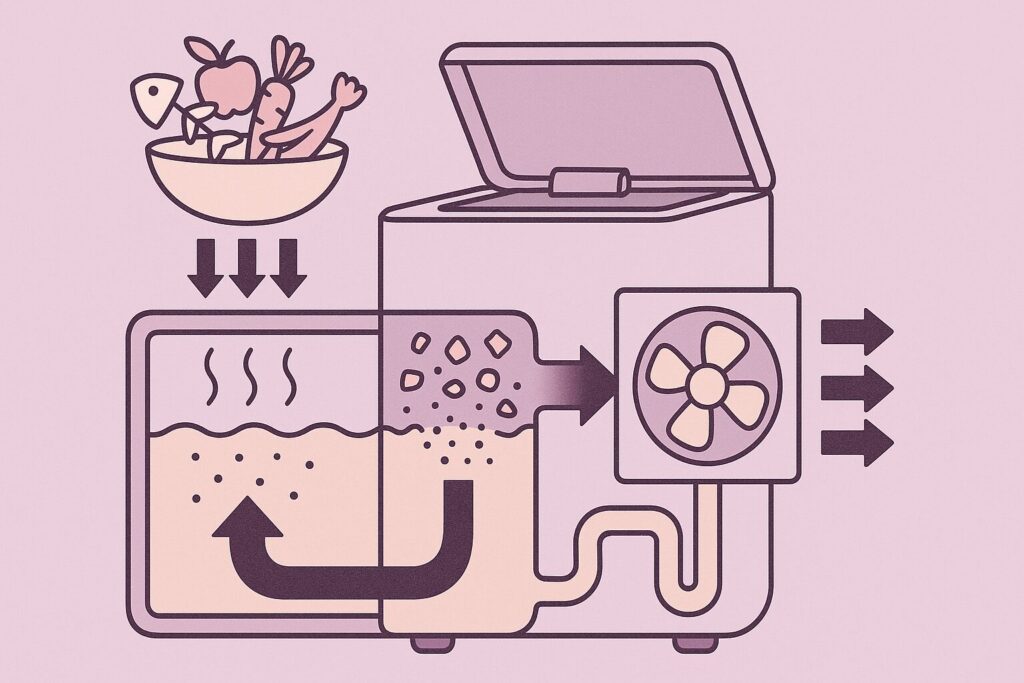

電気式生ゴミ処理機には、主に「乾燥式」と「バイオ式」の2つのタイプがあります。

乾燥式は、温風を当てて生ゴミの水分を蒸発させることで処理します。

仕組みが比較的シンプルで、多くの製品がこのタイプです。生ゴミをパリパリに乾燥させるため、大幅な減量効果が期待できます。

処理時間も比較的短く、手軽に使えるのが特徴です。

一方、バイオ式は、微生物の働きを利用して生ゴミを分解する方法です。

生ゴミを投入すると、内部にいる微生物が時間をかけて分解し、堆肥として利用できる状態に変えてくれます。

乾燥式に比べると処理に時間はかかりますが、より環境に優しい処理方法と言えるでしょう。

どちらのタイプも、生ゴミをかき混ぜる機能や、臭いを抑えるための脱臭フィルターなどが搭載されていることが一般的です。

電気式のメリット

電気式生ゴミ処理機を使うことには、たくさんの良い点があり、特に電気を使わないタイプと比較して優れた点がいくつか見られます。

まず、生ゴミの量を劇的に、そして迅速に減らせることです。

電気の力、特に乾燥式の場合は温風を利用して効率的に水分を蒸発させるため、他の手動の処理方法と比較しても非常にスピーディーに生ゴミを減容できます。

これにより、ゴミ出しの頻度を大幅に減らせるだけでなく、キッチンに生ゴミを長時間保管する必要がなくなり、衛生的な状態を保ちやすくなります。

次に、衛生面でのメリットが際立っています。

電気式、特に高温で処理する乾燥式は、生ゴミを熱処理することで雑菌の繁殖を効果的に抑制し、不快な臭いやコバエの発生を根本から断つ手助けをします。

機械内部で処理が完結するため、屋外設置型のコンポストのように天候に左右されたり、虫が寄り付いたりする心配が格段に少なく、キッチン空間を清潔に保つ上で大きな力を発揮します。

さらに、処理した生ゴミを質の高い堆肥として家庭菜園などに活用できる点も、電気式ならではの強みです。

電気式のバイオタイプや一部の乾燥式では、処理物を良質な堆肥や土壌改良材として利用できます。電気の力を借りて効率的に分解・乾燥させるため、手間をかけずに栄養価の高い有機肥料を安定して得られるのは、家庭菜園をされている方にとって大きな魅力と言えるでしょう。

電気を使わないコンポストと比較しても、より手軽に、そして天候に左右されることなく堆肥作りができる点がメリットです。

そして、多くの自治体で生ゴミ処理機の購入に助成金が出る制度があることも見逃せません。

電気式生ゴミ処理機は初期費用がかかる傾向にありますが、環境負荷の低減に貢献する家電として多くの自治体で推奨されており、購入費用の一部を補助する助成金制度が設けられています。

電気を使わないタイプと比較して高価になりがちな電気式ですが、この制度を賢く利用することで、導入のハードルを下げることが可能です。

電気式のデメリット

多くのメリットがある一方で、電気式生ゴミ処理機にはいくつかのデメリットも存在します。

最も気になるのは、やはり導入コストでしょう。

本体価格は数万円から十数万円と、決して安い買い物ではありません。購入前に、ご家庭の予算と照らし合わせて検討する必要があります。

また、電気を使うため、当然ながらランニングコストとして電気代がかかります。機種や使用頻度によって異なりますが、毎月の電気代が増えることは覚悟しておきましょう。

設置場所の確保も、電気式ならではの注意点があります。

コンセントが近くに必要となるため、設置したい場所に電源がない場合は延長コードを使用することになりますが、機種によっては推奨されていないこともあります。

また、乾燥式の機種では運転中に熱を帯びたり、排気が出たりする場合があるため、壁や他の家具、家電製品から適切な距離を保つ必要があり、設置スペースが限られることも考慮しなくてはなりません。

運転音についても、モーターやファンを内蔵する電気式特有の課題として、静音性に配慮されたモデルを選ぶか、設置場所を工夫するなどの対策が求められることがあります。

さらに、定期的なメンテナンスも電気式特有の手間とコストが発生します。

特に乾燥式の場合、臭いを抑えるための脱臭フィルターの定期的な交換が不可欠です。これを怠ると、電気式の大きな利点である脱臭効果が著しく低下する可能性があります。

また、機種によっては、内部の攪拌(かくはん)用の羽根や乾燥室の清掃に加え、微生物の活動を助けるためのバイオチップや専用の基材の補充・交換が必要な電気式のバイオタイプやハイブリッド式もあり、これらの消耗品にかかる費用もランニングコストとして見込んでおく必要があります。

これらの部品や消耗品はメーカー指定品であることが多く、継続的な出費となる点を理解しておくことが大切です。

電気代の目安と節約方法

電気式生ゴミ処理機の電気代は、機種や処理方式、使用頻度によって大きく変わります。

一般的に、乾燥式の方がバイオ式よりも消費電力が高く、電気代がかかる傾向にあります。

1回の処理にかかる電気代は、数十円程度が目安ですが、毎日使うとなると、月々数百円から千円以上の負担増になる可能性があります。

電気代を少しでも節約するためには、いくつかの工夫が考えられます。

まず、生ゴミを投入する前に、できるだけ水切りをしっかり行うことです。

水分が多いと、乾燥させるのにより多くの時間と電力が必要になります。

また、一度に処理できる容量が決まっているため、まとめて処理するのではなく、こまめに投入する方が効率的な場合もあります。

ただし、機種によっては、ある程度の量をまとめて処理した方が効率が良い場合もあるため、取扱説明書を確認しましょう。

さらに、電力消費の少ない時間帯(夜間電力プランなど)に運転するタイマー機能が付いている機種を選ぶのも、賢い節約方法です。

最新のモデルには、省エネ性能が高いものも増えていますので、購入時には消費電力もチェックするようにしましょう。

電気式生ゴミ処理機の選び方

電気式生ゴミ処理機の基本的な情報をご理解いただけたところで、次はいよいよ実践編です。

数ある製品の中から、ご自身のライフスタイルやキッチンの状況にぴったりの一台を見つけるためには、どのようなポイントに注目すれば良いのでしょうか。

ここでは、具体的な選び方のコツを詳しく解説していきます。

おすすめメーカーと製品

電気式生ゴミ処理機を製造・販売しているメーカーはいくつかありますが、ここでは代表的なメーカーとその製品の特徴をいくつかご紹介します。

島産業は、「パリパリキューブ」や「パリパリキュー」といったコンパクトな乾燥式生ゴミ処理機で人気のメーカーです。

デザイン性が高く、キッチンに置いても邪魔になりにくいサイズ感が魅力。特に「パリパリキューブライトアルファ」は、卓上にも置けるコンパクトさで、少人数のご家庭や、設置スペースが限られている場合に適しています。

パナソニックは、長年にわたり生ゴミ処理機を手掛けている大手メーカーです。

「リサイクラー」シリーズなどが有名で、温風乾燥式でパワフルな処理能力と、使いやすさが特徴です。独自の「プラチナパラジウム触媒」により、脱臭効果が高い点も評価されています。

サイズ展開も豊富なので、設置場所や家族構成に合わせて選びやすいでしょう。

loofen(ルーフェン)は、デザイン性の高い生ゴミ処理機で注目を集めている韓国のメーカーです。

乾燥式ですが、温風ではなく送風によってじっくり乾燥させるのが特徴で、運転音が比較的静かと言われています。スタイリッシュなデザインは、インテリアにこだわりたい方におすすめです。

これらのメーカー以外にも、様々な特徴を持った製品がありますので、ぜひ比較検討してみてください。

電気を使わないタイプとの比較

生ゴミ処理の方法には、電気を使わないタイプもあります。代表的なものとしては、「コンポスト」や「生ゴミ処理バケツ」などが挙げられます。

コンポストは、庭やベランダなどに設置し、土の中の微生物の力で生ゴミを堆肥化する方法です。

電気代がかからず、環境に最も優しい方法と言えますが、設置スペースが必要なこと、分解に時間がかかること、虫が発生する可能性があることなどがデメリットです。

生ゴミ処理バケツは、密閉性の高いバケツに生ゴミと発酵促進剤などを入れて、発酵・分解させる方法です。

比較的安価で手軽に始められますが、定期的に溜まった液肥を取り出す必要があったり、発酵中の臭いが気になる場合があったりします。

一方、電気式は、初期費用や電気代がかかるものの、屋内に設置でき、天候に左右されずに短時間で処理できる手軽さが大きなメリットです。

臭いや虫の心配も少なく、衛生的に生ゴミを処理したい方に向いています。

どちらが良いかは、住環境やライフスタイル、何を重視するかによって異なりますので、それぞれのメリット・デメリットをよく比較して選びましょう。

家族構成に合わせた選び方

生ゴミ処理機を選ぶ際には、ご家庭の人数や、普段出る生ゴミの量に合わせて適切な容量の製品を選ぶことが大切です。

一般的に、生ゴミ処理機の容量は「1日あたりの処理量」や「1回あたりの処理量」で示されます。1人暮らしや2人暮らしなど、少人数のご家庭であれば、1日あたり500g~1kg程度の処理能力があるコンパクトなタイプで十分でしょう。

3人~4人家族の場合は、1日あたり1kg~2kg程度の処理ができる標準的なサイズがおすすめです。食べ盛りの子供がいるご家庭や、自炊の頻度が高い場合は、少し大きめの容量を選ぶと安心です。

5人以上の大家族や、来客が多いご家庭、あるいは家庭菜園などで多くの生ゴミが出る場合は、2kg以上の大容量タイプを検討すると良いでしょう。

容量が小さすぎると、生ゴミが処理しきれずに溜まってしまったり、何度も処理機を稼働させる必要が出てきて電気代がかさんだりする可能性があります。

逆に、大きすぎると、設置スペースを取るだけでなく、本体価格も高くなる傾向があります。ご自身のライフスタイルをよく考えて、最適な容量を選びましょう。

設置場所と騒音への配慮

電気式生ゴミ処理機は、ある程度の大きさがあり、また運転音が発生するため、設置場所は慎重に選ぶ必要があります。

多くのご家庭では、生ゴミが最も多く出るキッチン周辺に設置することになるでしょう。シンクの近くや、ゴミ箱の横などが一般的な設置場所です。

ただし、製品によっては、排気口から熱や湿気が出るため、壁や家具からある程度離して設置する必要がある場合もあります。購入前に、製品のサイズと必要な設置スペースを必ず確認しましょう。

運転音も重要なチェックポイントです。特にリビングとキッチンが一体になっている間取りの場合や、夜間に運転させたい場合は、静音性の高いモデルを選ぶことをおすすめします。

製品の仕様には、運転音の目安が「dB(デシベル)」で表示されていることが多いので、参考にしましょう。

一般的に、40dB台であれば比較的静か、30dB台であればかなり静かと言われています。設置場所に防振マットを敷くなどの対策も、騒音を軽減するのに有効です。

購入前に確認すべき注意点

電気式生ゴミ処理機を購入する前には、いくつか確認しておきたい点があります。

まず、処理できないものがあることを理解しておく必要があります。

多くの生ゴミ処理機では、貝殻や大きな骨、タケノコの皮、トウモロコシの芯など、非常に硬いものや繊維質が多いものは処理できません。

また、大量の油や、アルコール類、プラスチックなども投入してはいけません。故障の原因になる可能性があるため、取扱説明書で処理できるものとできないものを事前にしっかり確認しましょう。

次に、助成金制度の利用を検討することです。

お住まいの自治体によっては、生ゴミ処理機の購入費用の一部を補助してくれる制度があります。補助の金額や条件は自治体によって異なりますので、購入前に必ず自治体のホームページや窓口で確認しましょう。

申請には、購入時の領収書や保証書などが必要になる場合が多いです。

そして、設置場所のコンセントの位置や容量も確認しておきましょう。

生ゴミ処理機は消費電力が比較的大きい場合があるため、延長コードを使わずに直接コンセントに接続できる場所が望ましいです。

これらの点を事前に確認しておくことで、購入後のトラブルを防ぎ、スムーズに生ゴミ処理機を使い始めることができます。

総括:電気式生ゴミ処理機の購入ガイド

それでは最後に、この記事の内容をまとめます。