パソコンのファンがうるさくなってきた、本体が異常に熱くなる、動作が重くなってきた……そんな症状に心当たりはありませんか?

実は、これらの多くはPC内部に溜まったホコリが原因かもしれません。私も家電量販店で働いていて、お客様から「最近調子が悪くて」とご相談を受けると、中を開けてみたらホコリがびっしり詰まっていた、なんてことが本当によくあるんです。

PC掃除は定期的に行うことで熱暴走を防ぎ、パソコンの寿命を延ばすことができる大切なメンテナンス。でも正しいやり方を知らずに掃除してしまうと、かえって故障の原因になってしまうこともあるんです。

特にエアダスターの使い方を間違えたり、家庭用掃除機を使ってしまったり、静電気対策を怠ったりすると、大切なPCが一瞬で壊れてしまう可能性も…。良かれと思ってやったことが、取り返しのつかない事態を招いてしまうのは本当に悲しいですよね。

この記事では、デスクトップとノートパソコンそれぞれの正しい掃除方法から、絶対にやってはいけない注意点まで、PC掃除の基本をしっかりお伝えします。

今回は、私だけの知識だけだと心もとないので、パソコンにめちゃくちゃ詳しい男性スタッフに色々と相談しながらまとめてみました。

是非これを読んで、安全に、そして効果的にPCをお手入れして、快適なパソコンライフを長く続けてくださいね!

PC掃除のやり方とやってはいけないこと|基本編

最初のセクションでは、まず「どうしてPCの掃除が必要なの?」という基本的な疑問から、実際に掃除を始めるための「準備」や「基本的なやり方」について、一緒に見ていきたいと思います。

正しい手順を知っておくことが、安全なPC掃除の第一歩ですね。

PC掃除のメリットと必要性

「最近、パソコンのファンがうるさいな」

「本体がなんだか熱いかも…」

と感じたことはありませんか?

もしかしたら、それはPC内部のホコリが原因かもしれません。

パソコンは、内部の熱を冷やすために「ファン」を使って、外の空気を取り込んでいます。でも、その時に空気中のホコリも一緒に吸い込んでしまうんです。私も家電量販店で働いていると、「PCの調子が悪い」というご相談で、中を開けてみたらホコリがぎっしり…なんてことが結構あるんですよ。

ホコリが溜まると、まず冷却効率がすごく落ちてしまいます。特にCPUやグラフィックボードといった熱くなりやすい部品を冷やす「ヒートシンク」という部分にホコリが詰まると、熱がうまく逃げられなくなるんですね。

そうなると、

- 熱暴走:温度が上がりすぎて、動作が不安定になったり、フリーズしたり、突然シャットダウンしてしまう。

- 性能低下:PCが「熱い!」と判断して、部品を守るために自動的に性能を落としてしまう。

- 騒音の増加:うまく冷えないから、ファンが「もっと頑張らなくちゃ!」と全力で回転し続けて、音がうるさくなる。

- 故障リスク:最悪の場合、静電気を帯びたホコリが基板上でショートして、高価な部品が壊れてしまうことも…。

定期的にPCを掃除することは、こうしたトラブルを防ぐためにとても重要なんです。

PC掃除の主なメリットまとめ

- 熱暴走を防ぎ、PCの動作を安定させる

- 冷却効率を維持し、PC本来の性能を保つ

- ファンの無駄な高回転を抑え、騒音を減らす

- ショートなどの故障リスクを低減し、PCの寿命を延ばす

- キーボードなども清潔になり、衛生的で快適に使える

大切なPCを長く快適に使うためにも、定期的なお掃除は本当に大切なんですね。

また、お部屋のホコリそのものを減らすために、「空気清浄機」をPCの近くに置くのも、ホコリ対策としてはすごく効果的だと思いますよ。

準備する道具と静電気対策

「よし、掃除しよう!」と思っても、いきなりPCケースを開けるのは危険です。まずは安全に掃除するための道具を揃えて、一番怖い「静電気」の対策をしっかり行いましょう。

PCの掃除で一番怖いのは、ホコリよりも目に見えない静電気なんです。冬場にドアノブで「バチッ!」とくる、あの静電気がPCの精密な内部パーツに流れると、一瞬で壊れてしまう可能性があります。

私も仕事でPCパーツを扱う時は、本当に気を使っています。せっかく掃除したのにPCが壊れたら、元も子もないですもんね。

必ず準備したい道具

まず、これだけは揃えておきたい道具リストです。

家電量販店のPC消耗品コーナーや、ネット通販でも揃えられますよ。

- エアダスター:必須アイテムです。ホコリを強力な空気で吹き飛ばします。ガス缶タイプと、繰り返し使える電動タイプがありますね。

- 静電気防止ブラシ:基板の上などを優しく掃くために使います。普通のブラシではなく、静電気を逃がす素材のものが安心です。なければ、柔らかい筆(化粧用など)でも代用できますが、静電気には注意です。

- マイクロファイバークロス:PCケースの外側や、ディスプレイを拭くのに使います。柔らかくて傷がつきにくいのが嬉しいポイント。

- 綿棒:ファンの羽根や、細かい隙間の汚れを取るのに便利です。

- ピンセット:ファンに絡まった大きなホコリの塊をつまむのに使います。(金属製の場合は基板に触れないよう注意!)

- (デスクトップPCの場合)ドライバー:ケースを開けるために必要です。

最重要な「静電気対策」

道具を揃えたら、次は作業前の準備です。ここが一番大事ですよ。

静電気からPCを守るための手順

- 電源を完全に切る:PCをシャットダウンします。

- 全てのケーブルを抜く:電源ケーブル、モニター、USBなど、接続されているケーブルを「すべて」抜きます。コンセントから抜くのが大事です。

- バッテリーを外す(ノートPC):外せるタイプなら、バッテリーも外しておきましょう。

- 数分間待つ:ケーブルを抜いても、内部に電気が残っていることがあるので、少し待って放電させます。

- 自分自身の静電気を逃がす:これが一番重要です! 作業を始める直前に、家の水道の蛇口(金属部分)や、PCケースの金属部分(塗装されてないところ)を触って、体に溜まった静電気を逃がしてください。

<補足>

・服装も、ウールやナイロンなど静電気が起きやすい服は避けて、綿素材などがおすすめです。

・より万全を期すなら、「静電気防止リストバンド」や「静電気防止手袋」を使うと、作業中も安心感が違いますね。

準備がちょっと大変に感じるかもしれませんが、この一手間がPCを守ることになるので、必ず実行してほしいと思います。

エアダスターの正しい使い方と注意点

PC掃除の主役といえば、やっぱり「エアダスター」ですよね。シュッとひと吹きでホコリが飛んでいくのは、見ていて気持ちいいものです。

ただ、このエアダスターも使い方を間違えると、PCを壊してしまう原因になるので、注意が必要なんです。店頭でも「逆さで使ったら液体が出た!」というお話、本当によく聞くんですよ。

エアダスターの種類

まず、エアダスターには大きく分けて2種類あります。

- ガス缶タイプ:手軽で安価ですが、注意点が多いです。使っているガス(DMEなど)は可燃性のものが多く、火気厳禁です。また、連続で使うと缶が冷たくなってガスの勢いが弱まります。

- 電動タイプ(充電式):初期費用はかかりますが、ガス切れの心配がなく、逆さまでも使えますし、風力も強いものが多いです。繰り返し使うなら、結果的にコスパも良いので、個人的には電動タイプがとても便利だと思います。サンワサプライやナカバヤシなどから、色々なモデルが出ていますね。

エアダスターの正しい使い方(缶タイプ)

特に注意が必要な、ガス缶タイプの使い方です。

- 缶は必ず「立てて」使う:これが鉄則です。

- 対象から15cmほど離す:近づけすぎないようにしましょう。

- 「プシュッ、プシュッ」と短く区切って噴射する:一気に「ブーッ」と長く噴射し続けるのはNGです。缶が急激に冷えて、勢いが落ちたり、液体が出やすくなったりします。

エアダスターの「やってはいけないこと」

絶対にやめてほしいのが「逆さ噴射」です。

缶を逆さや斜めにして使うと、中の冷却ガスが液体(液化ガス)のまま噴射されます。これが基板や部品にかかると、急激に冷やされて凍結したり、結露が発生したりして、ショートや故障の重大な原因になります。

もう一つ大事なのが、「ファン」に直接噴射しないことです。

冷却ファンに強風を当てると、ファンが設計された以上の速度で高速回転してしまい、その力で発電されて基板(マザーボード)が壊れたり、ファン自体が壊れたりすることがあるんです。

対策:ファンを掃除するときは、指や綿棒などでファンの羽根を軽く押さえて、回転しないように固定してからエアダスターを吹き付けてくださいね。

電動エアダスターの場合も、ファンを固定する点は同じです。正しい使い方で、安全にホコリを吹き飛ばしましょう。

デスクトップPCの内部掃除手順

さて、準備と静電気対策、道具の使い方がわかったら、いよいよデスクトップPCの内部をお掃除していきましょう。内部は精密機器の塊なので、慎重に作業してくださいね。

メーカー製PCやスリムタイプのPCは、ケースが開けにくかったり、内部がギチギチで掃除しにくいこともあります。無理に開けようとせず、開けられる範囲で作業することが大切ですよ。

手順1:準備とケース開封

まずは、先ほどお伝えした「静電気対策」をもう一度確認しましょう。ケーブル類は全て抜き、ご自身の静電気も逃がしましたか?

作業場所は、ホコリが盛大に舞うので、換気ができるお部屋や、ベランダ・お庭などでやるのがおすすめです。床に新聞紙などを敷いておくと、後片付けも楽ですね。

準備ができたら、PCケースの側面パネル(通常は左側)を外します。手で回せるネジや、レバーで簡単に外せるものが多いと思います。

手順2:大きなホコリの除去

ケースを開けたら、まずは内部をじっと見て、どこにホコリが溜まっているか確認します。ケースの底や、ファンの周りに「綿埃」の塊がたまっていることが多いですね。

エアダスターを吹く前に、ピンセットや手(静電気防止手袋をしていると安心)で、つまめる大きさの綿埃は、そっと取り除いておきましょう。特にファンに絡まった毛などは、この時点で取っておくと後が楽です。

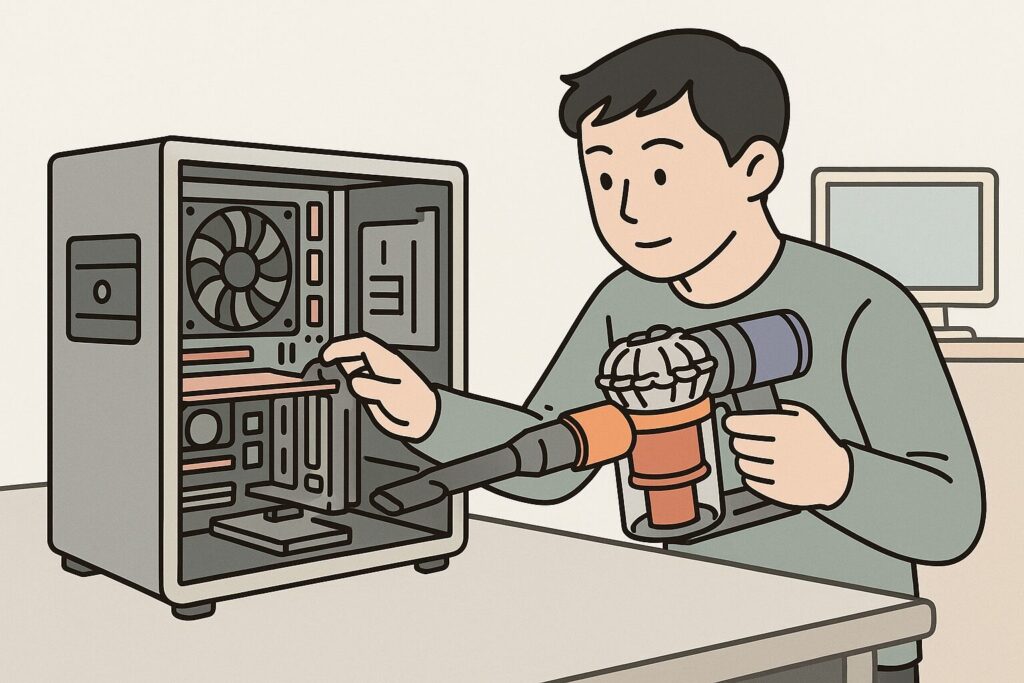

手順3:エアダスターで吹き飛ばす

いよいよエアダスターの出番です。「奥から手前に」「上から下に」を意識して、ホコリをPCケースの外に追い出すイメージで吹き付けます。

<重点的に狙う場所>

- CPUクーラー(次の項目で詳しくやります)

- グラフィックボード(搭載されている場合)のファン

- ケースの吸気・排気ファン

- 電源ユニット(内部は分解厳禁! 外側から吹きます)

- メモリや拡張カードの隙間

- マザーボード(基板)の上

何度も言いますが、ファンは必ず固定してから噴射してくださいね!

手順4:残ったホコリの除去と仕上げ

エアダスターで大まかなホコリを吹き飛ばしたら、仕上げです。

基板の上や部品の隙間に薄っすら残ったホコリは、静電気防止ブラシで優しく掃き取ります。ここでも力を入れず、なでるようにするのがコツです。

ケースの底に落ちたホコリの残骸は、ブラシでかき集めて捨てるか、ハンディクリーナーで吸い取ります。もし掃除機を使う場合は、この後の「家庭用掃除機はNG?」の項目をよく読んで、細心の注意を払ってくださいね。

デスクトップ掃除の基本ステップ

- 準備:電源OFF、ケーブル全抜き、静電気対策!

- 開封:ホコリが舞っても良い場所でサイドパネルを開ける。

- 手で除去:まず大きな綿埃をピンセットなどで取り除く。

- エアダスター:ファンを固定し「奥から手前」へホコリを出す。

- ブラシで仕上げ:基板に残ったホコリを優しく掃き取る。

最後にケーブル類が緩んでいないか軽く確認して、パネルを閉じれば完了です。

お疲れ様でした!

CPUクーラー掃除のポイント

デスクトップPCの内部掃除で、最も重要で、最もホコリが詰まりやすい場所。それが「CPUクーラー」です。

CPUはパソコンの頭脳にあたる部分で、非常に高熱になります。CPUクーラーは、その熱を冷やすための大切な部品(ヒートシンクという金属のフィンと、ファンが組み合わさっています)なんです。

私も店頭で「PCがすぐ熱くなって落ちる」というご相談を受けることがありますが、原因を探ると、このCPUクーラーの金属フィンにホコリがビッシリと詰まって、まるで「ホコリの絨毯」みたいになっているケースが本当に多いんですよ。

ここが詰まると、PCの冷却性能はガクンと落ちてしまいます。だから、内部掃除の際は特に念入りにキレイにしたい場所ですね。

CPUクーラーの掃除方法

基本はエアダスターとブラシです。

- ファンを固定する:CPUファンを指や綿棒でしっかり固定します。

- エアダスターを噴射:ヒートシンク(金属のフィン)の隙間に向かって、エアダスターを噴射します。ホコリが奥に詰まっていることが多いので、色々な角度からしつこく吹き付けるのがコツです。

- ブラシでかき出す:エアダスターで飛ばしきれなかった、フィンにこびりついたホコリは、静電気防止ブラシや綿棒の先端で優しくかき出します。

- 再度エアダスター:かき出したホコリを、もう一度エアダスターで吹き飛ばして外に出します。

もし、CPUファンがネジやクリップで留まっていて、簡単に取り外せそうなら、外してしまった方がヒートシンクを徹底的に掃除できます。ただ、配線をちぎらないように注意してくださいね。

【最重要】CPUクーラー本体は無理に外さない!

ここで言う「外す」というのは、あくまで「ファン」だけです。

ヒートシンク(金属の塊)本体を、マザーボードから取り外すのは、絶対にやめてください!

ヒートシンク本体を外してしまうと、CPUとの間に塗られている「CPUグリス」という熱を伝えるための特殊なペーストを、新しく塗り直す作業が必須になります。

このグリスの塗り直しは、かなり上級者向けの作業で、失敗するとCPUが正しく冷えなくなり、逆効果になってしまいます。自信がない場合は、CPUクーラーは「取り付けたまま」の状態で、見える範囲のホコリを取るだけにしましょう。それだけでも、冷却効果はかなり改善されるはずですよ。

PC掃除のやり方とやってはいけないこと|注意点

基本的な掃除のやり方がわかったところで、次は「これをやったら大変なことになる!」という、PC掃除のNG行動や、特に注意が必要なポイントについて詳しく解説していきますね。

良かれと思ってやったことが、故障に直結することもあるので、しっかり確認しておきましょう。

家庭用掃除機を使うのはNG?

「エアダスターでホコリを舞わせるより、掃除機で一気に吸い取った方がキレイになるんじゃない?」…そう考える方、多いと思います。私もお客様から「掃除機で吸っちゃダメなの?」と、本当によく聞かれます。

結論から言うと、PC内部の基板や部品に、家庭用掃除機のノズルを近づけるのは絶対にNGです!

なぜ家庭用掃除機がNGなのか

理由は大きく分けて2つあります。

1. 吸引力が強すぎるから

家庭用の掃除機は、私たちが思っている以上に吸引力が強力です。PCの基板(マザーボード)の上には、コンデンサやチップ、ジャンパピンといった、とても小さな部品がたくさん並んでいます。掃除機のノズルがこれらの部品に触れると、簡単に引き剥がしてしまったり、破損させてしまう危険があるんです。

2. 静電気の塊だから

これが一番怖い理由です。掃除機のプラスチック製のノズルは、空気を吸い込む時の摩擦で、大量の静電気を発生させます。いわば「静電気の塊」を、PCのデリケートな精密機器に近づけているようなものなんですね。ノズルが直接触れなくても、近づけただけで放電して「バチッ!」と基板がショートし、PCが壊れてしまう可能性があります。

「ちょっとだけ」のつもりが致命傷に…

「じゃあ、ノズルを直接当てずに、離して吸えばいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、静電気のリスクは変わりません。PCにとって静電気は本当に天敵なので、このリスクを冒してまで家庭用掃除機を使うメリットは、全くないと思います。

どうしても「吸いたい」場合の選択肢

「でも、ケースの底に溜まったホコリを吸いたい…」という場合は、どうすればいいでしょうか。

PC専用のミニクリーナーを使う

家電量販店などには、PCのキーボード掃除用などで、静電気対策がされた小型のハンディクリーナー(USB充電式など)が売っています。これなら吸引力も弱めなので、比較的安全に使えますね。

家庭用掃除機を「工夫」して使う(非推奨)

もし家庭用掃除機を使うなら、それは「ケースの外側」や「取り外したダストフィルター」の掃除だけに留めるべきです。内部に使う場合でも、PCケースの金属部分に触れて静電気を逃しながら、ノズルが絶対に内部の部品に触れないよう、遠くからケースの底に落ちたホコリを吸う…という、かなり慎重な作業が必要です。正直、あまりおすすめはできません。

家電紹介:ブロワー(送風)機能を使う

むしろ「吸う」のではなく、エアダスター代わりに「吹く」道具として、ブロワー機能付きのハンディクリーナー(マキタやアイリスオーヤマの一部モデルなど)を使う、という手もあります。これならホコリを吹き飛ばせるので安全ですね。

ノートパソコン掃除の注意点

デスクトップPCと違って、ノートパソコンの掃除は「できることが限られている」と知っておくことがとても大切です。

「内部のホコリが気になるから、裏蓋を開けて掃除しよう」…これは、絶対に安易にやらないでください!

ノートPCの分解がNGな理由

私も仕事柄、ノートPCの内部を見ることもありますが、中はデスクトップPCとは比べ物にならないほど高密度で、複雑な構造をしています。

- メーカー保証の対象外になる:ユーザーが裏蓋を開けた時点で、メーカーの保証が受けられなくなることがほとんどです。これが最大のデメリットですね。

- 破損のリスクが非常に高い:内部のケーブル(フレキシブルケーブル)は紙のように薄く、コネクタも非常に小さいです。ちょっとした力の入れ間違いで、ケーブルを切ってしまったり、コネクタを壊してしまう危険がすごく高いんです。

店頭でも「自分で分解しようとして壊してしまった」というご相談で修理に持ち込まれる方がいらっしゃいますが、そうなると修理費用も高額になりがちです…。

ノートPCで「やっていい」掃除

では、ノートPCはどう掃除すればいいのでしょうか?

基本は「外側から、できる範囲で」です。

- 電源を切り、ACアダプタを抜く:基本ですね。

- 通気口(排気口・吸気口)のホコリを飛ばす:エアダスターを使います。ここがポイントです。

- キーボードの掃除:エアダスターやブラシで隙間のホコリを取ります(次の項目で詳しくやります)。

- 外装を拭く:固く絞ったクロスなどで、手垢などを拭き取ります。

ノートPCのエアダスターのコツ

通気口(ファンから熱風が出る穴)にエアダスターを噴射する際は、内部にホコリを押し込むのではなく、外に出すイメージが大切です。

ホコリが詰まっている排気口に向かって、「シュッ、シュッ」と短く、色々な角度から風を当てて、内部で固まっているホコリを崩して外に出してあげる感じです。

ただし、デスクトップの時のようにファンを固定できないので、あまり一気に強く噴射しすぎて、ファンを高速回転させないように注意しましょう。

内部のホコリがひどい場合は?

「ファンの音が異常にうるさい」「昔よりすごく熱い」など、明らかに内部にホコリが溜まっているサインが出たら、自分で分解しようとせず、メーカーや専門の修理業者が行っている「内部クリーニングサービス」に依頼するのが一番安全で確実な方法です。

ここまで来たらプロに任せるのが賢明な判断だと思いますよ。

キーボード・マウス・ディスプレイの掃除

PC本体がキレイになったら、私たちが直接触れるキーボードやマウス、ずっと見ているディスプレイもお掃除してあげましょう。

ここがキレイになると、PC作業の快適さが全然違いますよね!

キーボードの掃除

キーボードは、隙間にホコリや髪の毛、お菓子のクズ(!)などが溜まりやすい場所です。

- 電源を切る(またはPCから抜く):誤作動を防ぐためですね。

- 逆さにして振る:まず、キーボードを逆さにして軽く振り、大きなゴミを落とします。

- エアダスター:キーの隙間に向かって、エアダスターを吹き付け、奥のホコリを吹き飛ばします。

- ブラシ:キーボード用のブラシや、歯ブラシ(乾いたもの)などで、キーの隙間を優しく掃き出します。

- 手垢を拭く:キーの表面(キートップ)は手垢でテカテカしがちです。OA用のウェットティッシュ(アルコールフリー推奨)や、固く絞った布で、表面を優しく拭き取ります。

ノートPCのキーボードや、薄型のキーボードは、キートップを無理に外そうとしないでください。下の爪が折れて元に戻らなくなることが多いんです。外さなくても、エアダスターとブラシで十分キレイになりますよ。

ディスプレイ(モニター)の掃除

液晶ディスプレイは、実はとてもデリケートです。間違った掃除をすると、画面のコーティングが剥げたり、傷がついたりしてしまいます。

ディスプレイ掃除の絶対NG行動

- ティッシュペーパーで拭く:繊維が硬いので、画面に細かい傷がつきます。

- アルコールやガラスクリーナーを使う:画面の特殊なコーティングを溶かしたり、剥がしたりしてしまいます。

- 画面に直接クリーナー液をスプレーする:液体が画面のフチから内部に垂れ込み、故障の原因になります。

- 柔らかいブラシ(ハケ)でホコリを払う:いきなり布で拭くと、ホコリで画面を擦ってしまいます。まずは表面のホコリを優しく払います。

- 乾いたマイクロファイバークロスで拭く:メガネ拭きのような、柔らかい専用の布で、優しく「一方向」に拭きます。(円を描くようにゴシゴシはNGです)

- 汚れがひどい場合:乾拭きで落ちない指紋などは、液晶ディスプレイ専用のクリーナー液(エレコムやサンワサプライから出ていますね)を、必ずクロス(布)側に少量染み込ませてから、優しく拭き取ります。

マウスの掃除

マウスも手垢で汚れやすいですね。こちらも固く絞った布などで拭き清掃します。

特に注意したいのが、裏側の「センサー」部分。ここにホコリや髪の毛が詰まると、カーソルの動きが悪くなります。

エアダスターや綿棒で、センサーの穴をキレイにしておきましょう。

PC掃除の適切な頻度は?

「どのくらいの頻度で掃除すればいいの?」これも、よく聞かれる質問ですね。

これは、お使いの環境によって、ホコリの溜まり具合がまったく違うので、「絶対にこの期間!」とは言いにくいんです。

ただ一般的な目安としては、「半年に1回」から「1年に1回」くらいで内部を点検してあげると安心だと思います。

ただし、以下のような環境では、ホコリが通常よりずっと早く溜まるので、「1ヶ月~3ヶ月に1回」など、こまめなチェックをおすすめします。

ホコリが溜まりやすい環境チェック

- ペット(特に猫や長毛種)を飼っている:私も店頭で、内部がペットの毛でフェルトみたいになったPCを何度も見てきました…。これは本当に詰まりやすいです。

- お部屋にカーペットやラグを敷いている:布製品はホコリが出やすいですね。

- PCを床に「直置き」している:ホコリは床に近い場所に溜まります。PCを床に直接置いていると、ホコリを一番吸い込みやすいんです。

- 喫煙者がいる:タバコのヤニは粘着性があり、ホコリと組み合わさって部品にベットリと固着します。こうなると掃除もすごく大変です…。

PCが教えてくれる「掃除のサイン」

期間で決めるより、PCの「調子」で判断するのが一番かもしれません。こんな症状が出たら、ホコリが溜まっているサインです。

- 以前より、ファンの音が明らかにうるさくなった(特に高負荷時)

- PC本体(特に排気口あたり)が、触ると異常に熱い

- 前は問題なかった作業(ゲームなど)で、カクつくようになった

- 理由もなくフリーズしたり、シャットダウンすることが増えた

こうしたサインに気づいたら、早めに中をチェックしてあげてくださいね。

ちなみに、掃除の頻度を減らす工夫としては、先ほどお話しした「PCを床に直置きしない(台やPCワゴンに乗せる)」ことや、「空気清浄機」をPCの近くで稼働させるのが、すごく効果的だと思いますよ。

PC掃除のやり方とやってはいけないこと総括

ここまで、PC掃除のやり方から注意点まで、色々とお話ししてきました。最後に、大切なポイントを総括したいと思います。

PCの掃除は、熱暴走を防ぎ、性能を維持し、寿命を延ばすために本当に大切なお手入れです。でも、PCはとてもデリケートな精密機器で、掃除で壊してしまっては元も子もありませんよね。

私も家電量販店で働いていると、掃除やカスタマイズに失敗して、高額な修理代がかかってしまうお客様を残念ながらお見かけすることもあります。

そうならないために、PC掃除で一番大切な心得は、「安全第一」と「無理をしないこと」、この2つに尽きると思います。

安全なPC掃除の心得(総括)

<基本のやり方>

- 必ず電源を切り、ケーブルを抜き、静電気対策を万全にする。

- 道具はエアダスターと静電気防止ブラシを基本とする。

- ホコリは「奥から手前」「上から下」へ、ケースの外に追い出す。

<絶対にやってはいけないこと>

- 電源を入れたまま(通電したまま)作業する。

- 家庭用掃除機で、内部の基板や部品を直接吸う。

- エアダスターを逆さや斜めで使い、液体を噴射させる。

- 冷却ファンを固定せずに風を当て、高速回転させる。

- ノートPCを安易に分解する(保証が切れます!)。

- CPUクーラー本体を、グリスの知識なしに無理やり外す。

- 内部に水や洗剤、アルコールなどをかける。

この記事でご紹介したやり方や注意点は、あくまで一般的なものです。PCの構造は機種によって様々ですし、作業には常にリスクが伴います。

この記事を参考にご自身で掃除やメンテナンス作業を行う場合は、何卒「自己責任」でお願いいたします。

もし、「やっぱり自分で内部を開けるのは怖いな」「この記事を読んで、自分には難しそうだと思った」と感じたら、絶対に無理をしないでください。

そういう時は、お近くのPCショップや、メーカー、専門の業者が提供している「PCクリーニングサービス」を利用するのも、あなたの大切なPCを守るための、とても賢明で正しい選択だと思いますよ。